|

Quelques objets matériels traditionnellement

associés à la mort en croix de Jésus-Christ ont suscité pendant des

siècles une

fascination sur le monde chrétien. La question de leur authenticité a

donné

lieu à de vifs débats, ainsi d'ailleurs que le sens à donner à leur

vénération.

On présentera ici rapidement deux exemples en s'interrogeant sur leur

crédibilité historique.

Qu'est

devenue la Vraie Croix ?

Une tradition bien établie

affirme

que c'est la mère de l'empereur Constantin, sainte Hélène, qui exhuma

les

restes de la croix véritable de Jésus sur les lieux-mêmes de sa

crucifixion. En 325, Hélène partit en

pèlerinage pour la Terre Sainte. A Jérusalem, sur les lieux présumés du

Calvaire, elle fit détruire le temple de Vénus bâti par Hadrien et se

mit en quête

des reliques de la Passion. Ses recherches furent apparemment

couronnées de succès,

puisque la plupart des objets de l'exécution auraient été retrouvés à

cette occasion.

Icône anglaise

contemporaine représentant

sainte Hélène en possession de la vraie

Croix

(stcome.avignon.free.fr).

Les

circonstances de l' "invention" de la vraie croix (au sens

de sa redécouverte, selon le vocabulaire de l'époque) sont rapportées

dans un

texte écrit en 395 par l'évêque saint Ambroise de Milan. Il écrivit

qu'Hélène

aurait retrouvé les trois croix dans une ancienne citerne, et que pour

reconnaître celle du Christ elle aurait exhumé également l'inscription

:

"Jésus de Nazareth, roi des Juifs" [1] :

"Elle

commença par visiter les Lieux saints ;

l’Esprit lui souffla de chercher le bois de la croix. Elle s’approcha

du

Golgotha et dit : « Voici le lieu du combat ; où est la victoire ? Je

cherche

l’étendard du salut et ne le vois pas. » Elle creuse donc le sol, en

rejette au

loin les décombres. Voici qu’elle trouve pêle-mêle trois gibets sur

lesquels la

ruine s’était abattue et que l’ennemi avait cachés. Mais le triomphe du

Christ

peut-il rester dans l’oubli ? Troublée, Hélène hésite, elle hésite

comme une

femme. Mue par l’Esprit-Saint, elle se rappelle alors que deux larrons

furent

crucifiés avec le Seigneur. Elle cherche donc la croix du milieu. Mais,

peut-être, dans la chute, ont-elles été confondues et interverties.

Elle

revient à la lecture de l’Evangile et voit que la croix du milieu

portait

l’inscription : «Jésus de Nazareth, Roi des Juifs». Par là fut terminée

la

démonstration de la vérité et, grâce au titre, fut reconnue la croix du

salut".

Reliquaire contenant quatre fragments de la

Croix,

dans la collégiale Sainte-Croix de Liège

(fabrice-muller.be).

Des faits similaires

sont rapportés à la même époque par le théologien saint Jean

Chrysostome, ainsi

que par l'écrivain chrétien Rufin d'Aquilée ; celui-ci attribue

cependant l'identification

de la croix du Sauveur à un miracle de guérison qui aurait eu lieu à

son

contact. Plus tard, au XIIIème siècle, Jacques de Voragine expliqua

dans sa

"Légende Dorée" que l'emplacement de la croix fut révélé par un Juif

nommé Judas qui se convertit au christianisme et prit le nom de

Quiriace.

Le destin de la vraie croix est semblable à celui de

beaucoup d'autres

reliques. Découpée en trois parts, elle fut encore fragmentée en de

multiples

morceaux qui furent distribués à de nombreux bénéficiaires, au point

que d'innombrables

reliques reposent aujourd'hui dans des églises du monde entier. Il

existe dans

nos régions des fragments conservés dans des sanctuaires tels que la

basilique Saint-Cernin de Toulouse, l'église copte de Sarcelles,

l'hospice de

Baugé en Anjou, la collégiale Sainte-Croix de Liège [2][3]

...

Au Moyen Age, le

nombre d'églises prétendant posséder des reliques de la vraie croix

était tel qu'il suscita des

doutes croissants quant à leur authenticité. Pourtant, l'ensemble des

fragments

encore existants ne représente pas une quantité excessive par rapport à

ce

qu'aurait pu être une croix du Ier siècle.

Reliquaire

d'un fragment de la

vraie Croix,

conservé à Saint-Cernin de Toulouse

(E.

Revault - pmaude.free.fr).

|

Un autre

reliquaire contenant

un

fragment de la Croix,

forme à l'origine de la croix de

Lorraine

(chris.burtin.chez-alice.fr).

|

La sainte tunique

d'Argenteuil

Un tissu de couleur rouge sombre,

aujourd'hui conservé dans la basilique Saint-Denys d’Argenteuil, passe

pour être

un vêtement qui aurait été porté par Jésus de Nazareth, et précisément

le jour

de son exécution. Les informations disponibles concernant cette relique

rendent son authenticité plus ou moins

crédible.

Deux versets de

l'évangile de Jean font référence à ce tissu, en évoquant le vêtement

que se

partagèrent les soldats romains au moment de la crucifixion (Jn. 19,

23-24) :

"Quand les soldats eurent crucifié

Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour

chaque

soldat. Ils prirent aussi la tunique ; mais la tunique était sans

couture,

tissée d'une seule pièce de haut en bas. Ils se dirent donc entre eux :

"Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui l'aura." Ainsi

s'accomplirait cette parole de l'Ecriture : Ils se sont partagé mes

habits et

ont tiré au sort mon vêtement. Voilà ce que firent les soldats".

Les

témoignages ultérieurs concernant l'histoire de

cet objet sont assez épars. Il aurait été retrouvé lui aussi par sainte

Hélène

au IVème siècle. On retrouve sa trace en 590 à Joppé, chez un Juif

nommé Simon,

puis à Jérusalem, puis à Constantinople. En 803, l'empereur Charlemagne

déposa

l'objet dans le monastère de sa fille à Argenteuil, ville où il est

demeuré

jusqu'à nos jours [4][5].

La Tunique

d'Argenteuil,

visible dans sa

châsse

(anagogie.online.fr).

|

La Tunique

d'Argenteuil, sortie de sa châsse

(catholique95.com).

|

L'objet

a été plus ou moins bien conservé et présente

d'importantes dégradations. Aujourd'hui conservée dans une châsse de la

basilique d'Argenteuil, la relique possède des caractéristiques à

première vue compatibles

avec le récit de la Passion. Tissée dans une sorte de laine teinte en

brun-rouge, elle est effectivement d'un seul morceau, sans couture. Des

taches

sombres sur l'épaule et le dos pourraient correspondre à des taches de

sang

dues à une flagellation et au transport d'un lourd fardeau [6].

Des études

scientifiques minutieuses ont été effectuées à partir de 1882, moins

poussées

toutefois que celles du Linceul de Turin. En 1892, le chimiste P. Lafon

et le

pharmacien J. Roussel confirmèrent que ces taches sombres étaient bien

du sang.

Plus récemment, en 1985, le docteur hématologue Saint-Prix identifia le

groupe

sanguin AB, le même que sur le Linceul de Turin. Le professeur Gérard

Lucotte,

généticien au Centre de Neurogénétique Moléculaire de Paris, fit

également une

analyse de l'ADN de ce sang et conclut qu'il appartenait à un Juif du

Proche-Orient. Enfin, une étude pollinique réalisée en 2003 permit

d'établir

que sur dix-huit sortes de pollens recueillies sur la tunique, deux

espèces ne

se trouvaient qu'en Palestine.

La basilique

Saint-Denis à Argenteuil

(journeesdupatrimoine.culture.fr).

|

La Tunique

d'Argenteuil

(leparisien.fr).

|

En octobre

2003,

une analyse de datation au radiocarbone fut effectuée par le

Laboratoire des

mesures du carbone 14 de Saclay. Là aussi, le résultat fut décevant

pour les

pélerins qui y croyaient : il donnait une gamme de dates comprises

entre

530 et 650 de notre ère. On en déduisit que cet objet n'était pas

d'époque et

que c'était probablement un faux.

Le résultat de

cette datation fut contesté, et justifia une seconde campagne de

mesures. Celle-ci

fut effectuée à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et donna une

fourchette de dates proche de la précédente :

de 670 à 780 ap. J.-C..

Dans les deux cas, la méthodologie fut remise en question. Le

docteur

Marie-Claire Van Oosterwijck, auteur d'une importante étude sur le

Linceul de

Turin, expliqua que la technique de nettoyage utilisée avant l'analyse

était

sans doute inefficace, car le traitement chimique appliqué n'avait pas

dû éliminer

la totalité de la pollution organique [7].

Un colloque

scientifique organisé à Argenteuil en 2005 par le Comité Œcuménique et

Scientifique de la Sainte Tunique d'Argenteuil (COSTA), résuma les

résultats de

ces travaux. Ses membres prirent position pour l'authenticité, et

formulèrent

deux groupes de conclusions : d'une part, les taches sont bien

constituées de

sang, et d'autre part, l'analyse au radiocarbone est erronée [8].

Que conclure à

propos de l'origine de cet

objet ? Là aussi, les résultats de la datation au radiocarbone ne vont

pas dans

le sens des autres études effectuées. La mesure du carbone 14 ne peut

être

fiable que si l'échantillon analysé est exempt de pollution, condition

peut-être

plus difficile à garantir pour un tissu que pour un morceau de bois

compact.

Comme dans le cas du Linceul de Turin, il n'y a pas de consensus autour

des résultats

des travaux scientifiques réalisés sur la tunique d'Argenteuil.

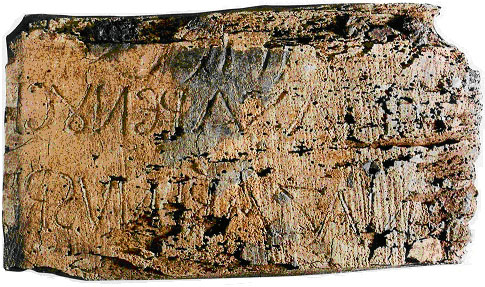

Le Titulus Crucis

Le Titulus Crucis

(zeably.com).

Une

autre relique intéressante est une planchette de bois exposée dans la

basilique

Sainte-Croix-de-Jérusalem à Rome, le Titulus

Crucis,

qui ne serait rien moins qu'un morceau de l'écriteau fixé sur la

croix du Christ au Golgotha ... L'objet aurait été rapporté de Terre

sainte, toujours

par sainte Hélène, et conservé ensuite dans une chapelle de son palais

à Rome, plus tard transformée en église puis élevée en basilique.

Longue

de vingt-cinq centimètres, la planchette porte trois lignes d'écriture

gravées en

araméen, en grec et en latin. L'inscription est composée des lettres

suivantes

:

...

ΝΑΖΑΡΕΝΥΣ

Β

US

NAZARENUS RE

Bien

que la première ligne fût très fragmentaire, l'historienne Maria-Luisa

Rigato a

tenté une reconstitution des lettres hébraïques. Elle proposa de lire :

"Jeschu

nazara m m", expression

abrégée qui peut signifier : "Jésus Nazara, votre roi". Les

deux autres lignes comportaient des fragments probables des mots

"Jésus",

"nazaréen" et "roi".

En

1998, des examens des

styles d'écriture furent effectués par plusieurs paléographes

israéliens et par

l'écrivain allemand Michael Hesemann. Ceux-ci datèrent l'objet du Ier

siècle,

résultat qui fut confirmé par le paléographe Carsten Peter Thiede et

par Maria-Luisa

Rigato. Cependant, une analyse au radiocarbone faite en 2002 par

l'université

de Rome indiquèrent que le Titulus Crucis

ne pouvait remonter qu'au XIème siècle

[9]. Dès lors, suivant l'avis de Maria-Luisa

Rigato, la plupart des chercheurs en conclurent qu'il pouvait s'agir

d'une

copie conforme du véritable écriteau de la Passion.

Autres objets

La liste des reliques associées à

la mort de Jésus-Christ recèle encore bien des artéfacts dont on ne

donnera ici

qu'un bref aperçu. Une couronne d'épines conservée dans la cathédrale

Notre-Dame de Paris est considérée comme celle ayant coiffé le condamné

au

Golgotha. Plusieurs "clous de la Passion" qui auraient transpercé ses

membres sont conservés dans des reliquaires, notamment à Notre-Dame de

Paris, à

Florence, à Tèves et à Monza en Lombardie. Un autre de ces clous,

curieusement

transformé en mors de cheval, repose dans la cathédrale Saint-Siffrein

de

Carpentras. Un tissu conservé à Oviedo en Espagne passe pour être le

suaire qui

aurait recouvert son visage dans le tombeau, en complément du Linceul

de Turin.

S'il

est souvent difficile d'attester de l'authenticité de tel ou telle

relique,

celle-ci est quelquefois appuyée par des témoignages de particuliers

qui leur

attribuent des vertus miraculeuses. Cependant il convient de se garder

d'un

attachement excessif à l'aspect matériel de ces objets de vénération.

L'essentiel

du message de Jésus-Christ est ailleurs, et consiste avant tout en une

démarche

de nature spirituelle et humaine.

Références :

|