|

En-dehors du groupe

des douze apôtres qui partirent diffuser le message de Jésus-Christ à

travers

le monde, d'autres disciples et parents de Jésus cités dans le Nouveau

Testament ont également quitté la Terre sainte et connu des destins

étonnants.

Tragiques ou non, leurs parcours sont rapportés dans la littérature des

premiers

siècles et l'historiographie chrétienne primitive.

Arrêtons-nous sur celui

d'une poignée

d'entre eux, à l'origine d'une tradition populaire établie dans le sud

de la

Gaule romaine : la barque des saintes Maries. Cette aventure et ses

implications dans l'Histoire de l'Occident chrétien méritent qu'on s'y

attarde.

Le récit figure dans la

Légende dorée de

Jacques de Voragine, composée au XIIIème siècle à partir de l'ensemble

des

documents alors disponibles, mais on le trouve également dans les

révélations mystiques

faites par la religieuse allemande Anne-Catherine Emmerich au XIXème

siècle.

Vers

l'an 45, une dizaine de

disciples de Jésus fuyant la persécution d'Hérode Agrippa se rendirent

à Joppé,

où ils furent pris par des Juifs hostiles à leur foi. On les condamna à

être

jetés dans une barque sans voile ni rames, et abandonnés en pleine mer

au large

de la Palestine.

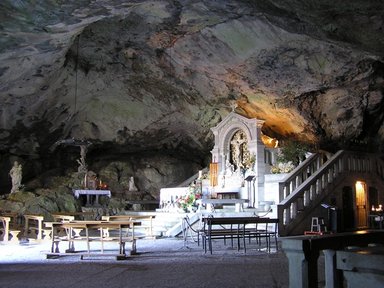

Paroi abrupte de la montagne

de la

sainte-Baume, et

entrée

de la grotte où vécut sainte Marie-Madeleine

(la-provence-verte.net).

|

Intérieur de la grotte de

sainte Marie-Madeleine

(saintebaume.dominicains.com).

|

Dans cette frêle

embarcation se trouvaient plusieurs proches du Nazaréen, parmi lesquels

Marie-Madeleine, Marthe sa soeur probable, Lazare leur frère, Marie

Jacobé une

soeur de la Vierge, Marie Salomé la mère de deux apôtres et un certain

Maximin,

notable de Béthanie.

Les occupants de la barque livrée au hasard

des flots furent cependant sauvés par le souffle puissant d'un vent

providentiel,

qui les poussa jusqu'à la côte provençale de Camargue où ils

accostèrent sans

encombres ni pertes humaines. Ses occupants furent recueillis par des

bergers,

puis ils décidèrent de se séparer afin de prêcher l'évangile en des

lieux

différents du pays.

L'histoire de la Provence

traditionnelle est imprégnée des récits plus ou moins légendaires du

destin de

ces personnages. Marie-Madeleine prêcha quelques temps à Marseille aux

côtés de

Lazare, puis elle se retira dans une grotte de la montagne Sainte-Baume

où elle

vécut encore trente ans. Elle mourut dans la plaine où elle était

descendue à

la rencontre de Maximin.

Statues des saintes Marie Jacobé

et

Salomé dans une barque.

Basilique des Saintes-Maries-de-la-Mer

(herveda.free.fr).

|

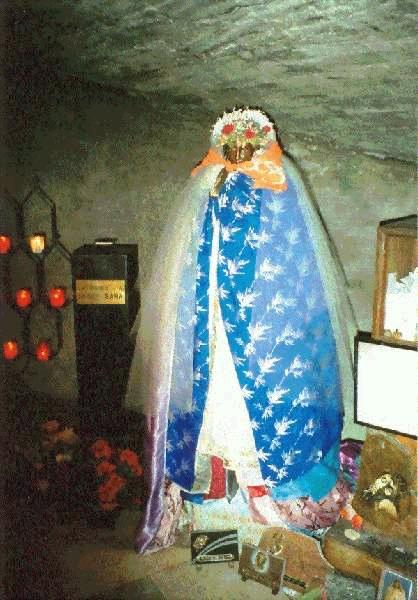

Statue de sainte Sara. Basilique

des Saintes-Maries-de-la-Mer

(herveda.free.fr).

|

Maximin fut le

premier évêque d'Aix-en-Provence ; il éleva un oratoire en l'honneur de

Marie-Madeleine à l'emplacement de sa mort et du futur village de

Saint-Maximin.

Les

autres passagers du navire

ont également leurs destins, encore gravés dans la mémoire locale.

Marthe

s'installa à Tarascon où elle combattit avec succès la "Tarasque", un

animal fabuleux qui dévorait ses habitants. Son frère Lazare

serait devenu

le premier évêque de Marseille, demeurant dans une grotte de la rive

sud du

lacydon jusqu'à ce qu'il soit arrêté, torturé et décapité. Enfin, les

deux

Marie Jacobé et Salomé seraient quant à elles demeurées en Camargue sur

le site

de l'actuel village des Saintes-Maries.

La

crédibilité historique de ces récits n'en finit

pas d'être débattue. Le cas le plus connu et qui présente le plus

d'intérêt

archéologique est peut-être celui de Marie-Madeleine, dont le parcours

est riche

en éléments concrets découverts à la suite de nombreuses recherches. A

sa mort,

la sainte fut enterrée dans la chapelle que Maximin lui avait édifiée.

Ses

reliques y demeurèrent jusqu'au temps de l'invasion de la Gaule par les

Sarrasins au VIIIème siècle, époque à laquelle sa tombe fut rendue

invisible

par des chrétiens qui craignaient une éventuelle profanation.

La

crypte de Saint-Maximin

(crc-resurrection.org).

Un texte du IXème

siècle attribué à Girart de Roussillon, fondateur de l'abbaye de

Vézelay, rapporte

que deux moines seraient venus chercher ses reliques en 745 ou 749 pour

les porter

à Vézelay. La version provençale dit pourtant que les ossements de la

sainte ne

quittèrent pas leur place de Saint-Maximin. Toujours est-il qu'après le

départ

des Sarrazins au Xème siècle, on avait perdu la trace des reliques de

Marie-Madeleine.

En 1254, le

roi de France saint Louis était

de retour d’une croisade, lorsqu'il fit un pèlerinage à la grotte de la

Sainte-Baume. Intéressé par l'énigme des reliques, il chargea son neveu

le comte

de Provence Charles II d'Anjou, de mener des recherches afin de

retrouver les

restes de la sainte. En 1279, Charles II fit donc une enquête et

entreprit des

fouilles près du village de Saint-Maximin où la mémoire locale les

situait.

Charles

d'Anjou explora l'ancien

monastère cassianite de Saint-Maximin qui renfermait quatre sarcophages

d'albâtre

vides. Il décida de creuser une tranchée profonde dans le sol. Son

intuition

était bonne, car il exhuma en effet un cinquième sarcophage de marbre

scellé. Lorsqu'on

en souleva le couvercle, une odeur suave s'en dégagea tandis que l'on

vit

apparaître les ossements en désordre d'un corps humain presque entier.

Etaient-ce ceux de la sainte Marie-Madeleine des évangiles ? L'examen

de

plusieurs indices allait permettre de le préciser.

Graffiti d'époque romaine tardive (Ve-VIe s.),

gravé sur une dalle de la crypte

(crc-resurrection.org).

Au milieu des

ossements était posé un vieux morceau de liège qui tomba en poussière

lorsqu'on

le manipula. Il cachait un petit fragment de papyrus, sur lequel une

inscription latine était inscrite, et qui pouvait se traduire par :

"L'an de la

Nativité 716, au mois de décembre, sous le règne d'Eudes, très pieux

roi des

Francs, au temps des ravages de la perfide nation des Sarrazins, très

secrètement et pendant la nuit, le corps de la très chère et vénérable

Marie

Madeleine, par crainte de ladite nation perfide, a été transféré de son

tombeau

d'albâtre dans celui-ci de marbre, car il y est plus caché, après en

avoir

enlevé le corps de Sidoine".

Le même cercueil contenait également

un

globe de cire, dans lequel une planchette de bois d'apparence encore

plus

ancienne portait inscrits en latin les mots suivants : "Ici repose le

corps de Marie Madeleine".

L'identité

du corps de Marie de

Magdala semblait donc authentifiée par deux inscriptions manuscrites.Mais

ce ne furent pas les seuls indices déterminants.

Charles d'Anjou constata que le squelette était presque complet, à

l’exception

de la mâchoire inférieure qui manquait. Il eut alors une inspiration

qui allait

se révéler providentielle. Désirant faire reconnaître par le

Saint-Siège les

reliques de la sainte, il partit pour Rome en emportant le crâne du

personnage.

Lorsqu'il rencontra le pape Boniface VIII à Saint Jean-de-Latran, il

fut

surpris d'apprendre qu'une mâchoire attribuée à Marie-Madeleine était

précisément conservée dans la même basilique. On alla donc chercher la

précieuse relique, et devant une foule de témoins rassemblée pour

l'occasion,

on confronta les deux parties de la tête : elles se complétaient

exactement !

Ce résultat

spectaculaire suscita l'enthousiasme général, et le pape offrit à

Charles la

mâchoire inférieure. Le comte rapporta donc en Provence le chef

complet, qui

reprit sa place dans le caveau. La nouvelle de l'authenticité vérifiée

des

reliques se répandit dans l'Occident chrétien.

Pour honorer la

mémoire de Marie-Madeleine,

une somptueuse basilique fut érigée au-dessus de la tombe.

Aujourd'hui encore, un escalier

descend

depuis la partie gauche de la vaste nef vers

une petite crypte, qui contient quatre splendides sarcophages de

pierre ornés de bas-reliefs. Ce sont ceux de Maximin, de Sidoine, de

Marcelle

et de Marie-Madeleine. Cette dernière repose dans celui du fond, sur

lequel est

posé un reliquaire contenant son crâne. Lorsqu’on emprunte la volée de

marches

qui descend dans cette cave, on se trouve ainsi face au premier témoin

de la

Resurrection de Jésus-Christ.

Références :

[1] - Association de soutien

à la tradition des saints de Provence (saintsdeprovence.com).

[2] - Fr. Ph.

Devoucoux du Buysson O.P. : "Marie-Madeleine

repose-t-elle à Saint-Maximin ?".Cahiers

de la Sainte-Baume No 6,

1er déc. 1989.

[3] - U.

Villevieille : "Nos saints de Provence". C.P.M. Marcel Petit,

Raphèle-les-Arles

1995.

[4] - "La

basilique de Saint-Maximin". Association

des amis de la basilique

Sainte-Marie-Madeleine (lesamisdelabasilique.fr).

[5] -

G.

de Nantes : "Sainte

Marie-Madeleine est-elle

venue en Provence ?" Il est

ressuscité n° 83, juillet 2009 (crc-resurrection.org).

[6] -

Fr. Ph.

Devoucoux du Buysson,

O.P.

: "Visite

de

la basilique de

la Madeleine à Saint-Maximin. Suivez le guide !". Maison Marie

Magdeleine (afsmm.assoc.pagespro-orange.fr).

|