|

L'histoire de Joseph est celle de

l'un

des fils du patriarche Jacob, promu vice-roi de la puissante monarchie

égyptienne. Né sous la tente d'une famille nomade de Canaan, Joseph est

d'abord

victime dans sa jeunesse de la persécution de ses onze frères, qui le

vendent comme

esclave à des marchands itinérants. Emmené captif en Egypte, il entre

comme serviteur

auprès d'un officier nommé Potiphar. Il arrive qu'en l'absence du

maître, l'épouse

de celui-ci courtise Joseph sans succès. Pour se venger de son refus,

elle

l'accuse faussement d'avoir tenté de la séduire, et il est jeté en

prison.

L'emprisonnement

donne l'occasion à Joseph de montrer à ses gardiens qu'il possède le

don

d'interpréter les rêves. On lui demande alors d‘expliquer un rêve

étrange qu'a

fait le pharaon. La signification qu'il en donne est celle d'un message

prophétique

annonçant qu'une terrible famine va s'abattre sur le pays. Sept années

de récoltes

surabondantes seront suivies par sept années de sécheresse et de

pénurie

alimentaire.

Le

roi est immédiatement convaincu, et en reconnaissance il élève Joseph

au rang

de premier administrateur du pays, en charge de gérer la crise

économique

annoncée. Joseph s'acquittera brillamment de cette tâche en faisant

emmagasiner

d'importantes réserves de nourriture. Pendant les années de famine, ses

entrepôts fournissent du blé à l'Egypte et aux pays voisins. Il

retrouve ses

frères venus acheter des provisions, leur pardonne et les invite à

s'installer

durablement en Egypte. La famille de Joseph et ses descendants

demeureront dans

le pays pendant plus de quatre siècles (Gn. 37-50).

Ce

merveilleux récit qui termine le livre de la Genèse a suscité des

recherches historiques

et archéologiques visant à en retrouver les traces. Loin de prouver la

réalité

du récit, les résultats de ces travaux se limitent à quelques points de

comparaison intéressants entre les versets bibliques et la société

égyptienne

antique. Face à ce manque de preuves, beaucoup d’érudits actuels

considèrent

que le texte est une création littéraire tardive. Cependant les

comparaisons sonnent

juste quant au contexte, et indiquent que la culture égyptienne a bel

et bien influencé

la rédaction du récit.

Les

patriarches en Egypte et

l'archéologie

Un

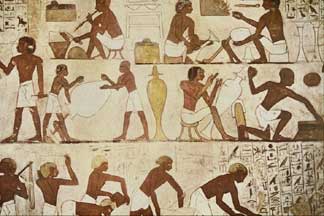

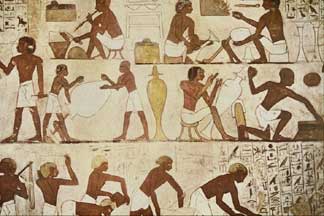

premier indice est constitué par une peinture murale célèbre qui

illustre le

mode de vie des nomades du désert à l'époque pharaonique. Près du

village de

Beni Hassan en Moyenne-Egypte, sur la rive est du Nil, la tombe

rupestre du

fonctionnaire égyptien Khnoumhotep II porte sur ses parois l'image

d'une

caravane de bédouins, dont l'aspect physique tranche avec celui des

personnages

égyptiens qui l'entourent. Les visiteurs sont habillés de tuniques en

toile rayurée,

équipés d'armes et accompagnés d'ânes et de chèvres chargés de bagages.

L'inscription

hiéroglyphique qui complète l'image désigne les bédouins par le mot

« Aamou »,

un terme égyptien qui définit les peuples asiatiques de l'Est. Elle

précise que

ce groupe de trente-sept nomades apporte du fard pour les yeux et qu'il

se rend

auprès du fils de Khnoumhotep. Le nom ou le titre de leur chef, Heka

Khase

Abish, peut se traduire par « prince du pays des montagnes de

Abish » [1].

Tombe de Khnoumhotep II à Beni Hassan.

Tombe de Khnoumhotep II à Beni Hassan.

(jesuswalk.com)

Cette peinture est auto-datée de

l'an 6 du règne de Sésostris II, c'est-à-dire d'environ 1900 av. J.-C.,

une date

plutôt antérieure à l'époque des patriarches bibliques. Il est tentant

de faire

un lien contextuel entre ces bédouins et les personnages de Joseph et

de ses

frères, et même d'Abraham qui fit un bref séjour en Egypte (Gn. 12,

10). Ce

document illustre le mode de vie des nomades au temps des patriarches,

qui

paraît n'avoir pas changé depuis des millénaires.

Le

cadre historique de l’histoire de Joseph est difficile à préciser. Le

roi d'Egypte

est appelé « Pharaon », mais son nom propre n’apparaît pas.

En

revanche, le texte contient d'autres indices précieux. Par exemple,

lorsque

Joseph devient vice-roi d’Egypte, il est doté de vêtements de lin,

revêtu du

collier d’or, porte la bague du pharaon et parcourt l’Egypte sur un

char

d’apparat aux côtés du roi, symboles typiques du pouvoir pharaonique

(Gn. 41,

42-43).

Un

autre verset de la

Genèse contient également des noms et des titres d’origine

incontestablement

égyptienne : « Pharaon appela

Joseph Tsaphnath-Panéach, et lui donna pour femme Aséneth, fille de

Potiphar,

prêtre de On » (Gn. 41, 45). Le nom du dignitaire Potiphar

peut en

effet s'assimiler à l'expression Pa-di-pa-Râ qui signifie « celui

qui

donne Râ ». Potiphar est en outre présenté comme étant

« prêtre de

On », une référence probable à la cité égyptienne d’Onou vouée au

culte du

soleil (Râ) et plus connue sous le nom d’Héliopolis. De même, l’épouse

de Joseph

s'appelle Aséneth, un prénom qui peut se traduire par « suivante

de la

déesse Neith ». Enfin, le titre honorifique attribué à Joseph par

Pharaon,

Tsaphnath-Panéach, signifie vraisemblablement « le dieu a dit

qu'il

vivrait » [2]. Cette dernière expression contient

d’ailleurs

une subtilité remarquable : sa référence à une divinité anonyme

(« le

dieu ») omet toute déité égyptienne et donc païenne, conformément

au monothéisme biblique (Gn. 41, 45).

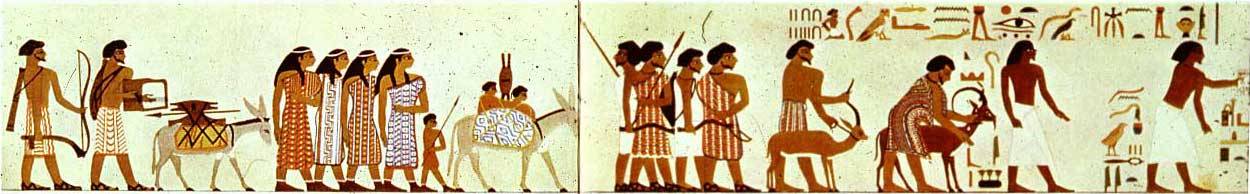

La stèle de la famine à Eléphantine.

(image :

http://www.narmer.pl/map/asuan_en.htm)

La stèle de la famine à Eléphantine.

(image :

http://www.narmer.pl/map/asuan_en.htm)

L'histoire

de Joseph n'a

laissé aucune trace connue dans la littérature égyptienne antique. En

marge de

cette absence il faut toutefois relever un texte hiéroglyphique

étonnant,

quoique anachronique, gravé sur un bloc de granite de la petite île de

Sehel,

au sud d'Assouan. Ce rocher connu sous le nom de « stèle de la

famine » porte un décret émanant du pharaon Djoser, l’un des tout

premiers

rois d'Egypte. En réalité l'inscription est beaucoup plus tardive et ne

date

que de l'époque grecque (ou ptolémaïque, IIIe siècle av. J.-C.). Le

texte parle

d'une famine désastreuse ayant duré sept ans, au cours de laquelle le

pharaon aurait

vu en rêve le dieu Khnoum lui annonçant la fin imminente du fléau. A

son

réveil, le monarque célèbre une fête pour remercier le dieu et instaure

un

impôt destiné à financer son culte. Les points

communs avec l'histoire de Joseph (famine de sept ans, songe royal

d'inspiration

divine, levée d'impôt) suggèrent une probable influence de la tradition

biblique

chez les rois d'Egypte de l'époque grecque.

Dater

l'histoire de Joseph

Dans l'hypothèse où la

saga de

Joseph en Egypte peut avoir une place dans l'Histoire, elle est

difficile à

dater et les diverses propositions de dates avancées par les historiens

de la

Bible sont incertaines. L’absence du nom du pharaon dans le texte

laisse planer

le mystère sur le contexte politique.

On

place le plus souvent l'arrivée de Joseph en Egypte vers la fin du

Moyen Empire

égyptien, ou plutôt durant la « deuxième période

intermédiaire », une

époque troublée de l'histoire égyptienne qui sépare le Moyen Empire du

Nouveau,

approximativement entre 1700 et 1550 av. J.-C. C'est le temps où des

populations

asiatiques investirent le delta du Nil et prirent le pouvoir dans cette

région en

s'attribuant le titre de rois. Ces envahisseurs appelées Hyksos (heka khasewet, chefs des pays étrangers)

établirent leur capitale à Avaris, dans l'Est du delta, et

s'efforcèrent d'adopter

la culture et le mode de vie égyptiens. Ils furent finalement chassés

d'Egypte par

les princes thébains qui restaurèrent l'indépendance du pays.

Scarabée hyksos.

Scarabée hyksos.

(bibleandscience.com)

L'hypothèse de l'arrivée

de Joseph

en Egypte à l'époque des Hyksos trouve plusieurs justifications. La

nomination

d'un ministre sémitique à la cour d'Egypte est moins inconcevable sous

un

régime d'occupation étrangère d'origine proche-orientale. L'absence

d'archives

égyptiennes mentionnant un vice-roi nommé Joseph peut s'expliquer par

le manque

cruel d'informations disponibles sur cette période, censurée par les

successeurs et ennemis des Hyksos.

Un

argument économique avancé est la somme versée pour la vente de Joseph

par ses

frères : cent talents d'or (Gn. 37, 28), un montant qui correspond

effectivement au prix moyen des esclaves lors de la première moitié du

second

millénaire av. J.-C. ; il devait monter à deux cents talents à la

fin du

second millénaire, puis à cinq cents au cours du premier.

Un

indice matériel figure dans l'un des derniers versets de la Genèse, où

il est

précisé que le roi d'Egypte permit à Joseph d'aller enterrer son père

Jacob en

Canaan « avec des chars et des

cavaliers » (Gn. 50, 9). Or l'introduction du char en Egypte

remonte

précisément au temps des Hyksos : cet élément fait de la seconde

période

intermédiaire une limite antérieure pour l'entrée en Egypte de la

famille de

Jacob.

Char êgyptien du Nouvel Empire

Char êgyptien du Nouvel Empire

(news.discovery.com).

Il serait risqué de tenter d'être

plus précis, et

pourtant on doit citer un témoignage peu connu figurant dans un texte

de

l'Antiquité tardive et attribué au prêtre égyptien Manéthon (IIIe

siècle av.

J.-C.). Cet auteur qui composa la première histoire de l'Egypte avance

le nom

du souverain qui aurait connu Joseph : ce serait Apopi Ier, ou

Apophis, un

roi hyksos de la XVe dynastie qui régna de 1580 à 1540 environ [4][5].

Le document, connu indirectement par

l'historien byzantin Georges le Syncelle, contient les mots

suivants :

« Certains disent que ce roi (Apopi)

était au début appelé Pharaon, et que dans la quatrième année de son

règne

Joseph arriva en esclave en Egypte. Il nomma Joseph seigneur d'Egypte

et de

tout son royaume, dans la dix-septième année de son gouvernement, ayant

appris

de lui l'interprétation des rêves et ayant ainsi prouvé sa sagesse

divine ».

|

Cartouche

du roi

Apopi-Ouserrê

(en.wikipedia.org).

|

Tête

supposée du roi hyksos Apopi

(clfrancisco.com).

|

Le peu de

renseignements dont nous

disposons sur ce roi viennent d'un document littéraire, une sorte de

poème inscrit

sur le papyrus Sallier du British Museum.

On y lit que c'est Apopi qui déclencha la guerre fatale contre les

Egyptiens du

Sud, lors d'une provocation étrange et maladroite : il reprocha

aux

princes thébains de laisser leurs hippopotames faire du bruit la nuit

et l'empêcher

de dormir ! Mal lui en prit, car cette guerre fut perdue par son

successeur

Khamudi et se termina par l'expulsion des Hyksos du territoire

égyptien.

Le

problème est que Manéthon confond ensuite la guerre d'indépendance

égyptienne

contre les Hyksos avec la libération des Hébreux conduits par Moïse,

deux

évènements incontestablement différents et qui rendent de ce fait

l'information

très incertaine.

Cartouche

du roi hyksos Yakub-Her

(en.wikipedia.org).

Des traces substantielles du

royaume hyksos ont été trouvées dans les murs de son ancienne capitale,

la cité d'Avaris, aujourd'hui identifiée à l'actuel site archéologique

de Tell

el-Daba. Implantée sur une branche du Nil dans l'Est du delta, la ville

était

puissamment protégée par une épaisse muraille. Ses fouilles ont livré,

entre plusieurs

niveaux d'occupation, une couche de culture typiquement

syro-palestinienne, contenant

des traces de combats et d'un incendie destructeur : sans doute

signent-elles

la prise de la ville par les Egyptiens du Sud. De nombreux petits

scarabées trouvés

sur place portent les noms de plusieurs rois hyksos, parmi lesquels

figurent ceux

de Yakub-Her et Yakob-Aam [6]. La ressemblance évidente entre

ces

noms et l'anthroponyme Jacob suggère une proximité culturelle ou

ethnique

commune, et confirme l'origine sémitique de ces occupants.

La

possibilité que le patriarche Joseph soit entré

en Egypte à l'époque des Hyksos est toujours débattue. D'autres

solutions ont

été envisagées, notamment une chronologie plus haute situant la vie de

Joseph sous

le Moyen Empire, peut-être durant la XIIe dynastie (v. 1991-1786 av.

J.-C.). Mais

l'hypothèse des Hyksos reste encore la moins floue pour les biblistes

conservateurs. A l'opposé, une majorité d’historiens estime aujourd’hui

que ce

récit est seulement un conte imaginaire ou un texte d’édification

religieuse.

|