Les

derniers versets du livre de la Genèse mentionnent

la mort du patriarche Joseph, en précisant qu'il est embaumé puis

déposé dans

un sarcophage en Egypte. Ensuite commence le livre de l'Exode, qui

laisse un

vide narratif de quatre longs siècles durant lesquels la famille de

Joseph et

de ses frères, désignés sous le terme d’Hébreux, résident en Egypte et

connaissent

une forte croissance démographique. Cette population d'origine

étrangère augmente

au point de susciter l'hostilité des Egyptiens de souche. Un nouveau

roi s'oppose

ouvertement aux descendants de Jacob et les réduit en esclavage, les

soumettant

à de durs travaux architecturaux et agricoles (Gn. 50 ; Ex.

1).

Les Hébreux

soumis aux travaux

forcés

Aucune preuve

archéologique

n'atteste la présence d'une importante communauté israélite en

Egypte aux époques présumées de Joseph et de Moïse ; ce qui conduit

beaucoup

d'égyptologues à considérer ces récits comme dépourvus de fondement

historique.

Pour autant, le livre de l'Exode fournit là aussi quelques détails dont

la

teneur est loin d'être étrangère au paysage égyptien.

Carte

du delta du Nil

aux temps antiques.

(islamic-awareness.org)

Un

verset de l'Exode précise que le peuple d'Israël "bâtit

des villes d'entrepôts pour Pharaon, Pitom et Ramsès"

(Ex. 1, 11). Le type de corvées imposées aux Hébreux d'après le texte

trouve un

écho dans les techniques de constructions pratiquées dans le pays.

Celles-ci figurent

avec quelques détails dans le livre de l'Exode :

"Ce

jour-là même Pharaon donna cet

ordre aux chefs de corvées du peuple et aux scribes : vous ne fournirez

plus au

peuple de la paille pour la fabrication des briques comme précédemment.

Qu'ils

aillent eux-mêmes se ramasser de la paille" (Ex. 5, 6-7).

La brique

était en effet le matériau de base des habitations égyptiennes, alors

que la

pierre était réservée aux temples et aux tombeaux. Il est également

exact que les

briques étaient couramment faites de boue mêlée de paille et séchées au

soleil.

Des vestiges de bâtiments construits avec ces matériaux subsistent,

certaines briques

étant même marquées du sceau du souverain régnant ; quelques-unes

portent le

cartouche du roi Ramsès II [1].

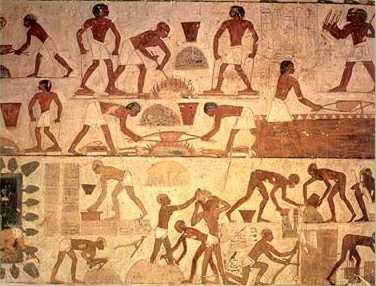

Le fonctionnement

d'un atelier de confection de briques est illustré par une fresque de

la tombe

thébaine de Rekhmiré, ministre du roi Thoutmosis III. Elle représente

les

étapes successives de la fabrication, montrant des ouvriers puisant de

l'eau

dans un bassin, préparant la boue, la transportant dans des récipients,

remplissant les moules et disposant les briques au soleil. Une partie

des

ouvriers ont la peau plus claire que les autres, signe que des éléments

étrangers

étaient employés.

Brique

portant le cartouche du roi Ramsès II.

Thèbes, XIXème dynastie

(britishmuseum.org).

|

Fresque

représentant la confection de briques.

Tombe de Rekhmiré, XVIIIème dynastie

(touregypt.net).

|

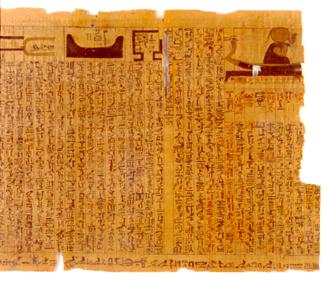

Un autre

document plus significatif, le papyrus de Leyde 348, mentionne la

présence d'une

main-d'oeuvre spécifique sur un chantier de construction. Ce texte

émanant d'un

fonctionnaire de Ramsès II parle des chantiers de construction de la

nouvelle

capitale de Pi-Ramsès. Le scribe demande à ce "qu'on donne des rations

aux

soldats et aux hapirou qui traînent

la pierre de taille pour le grand pylône de Ramsès-Aimé-d'Amon" [2].

La

ressemblance entre les termes "hapirou" et "hébreu" a été

remarquée depuis longtemps. Pourrait-il s'agir des Hébreux de la Bible

? La

possibilité que ces mots aient une racine linguistique commune est

discutée ; le

mot égyptien "hapirou" désignait des groupes de personnes d'origine

étrangère qui vivaient en marge de la société, nomades, brigands ou

travailleurs

immigrés. Mais son sens est générique et il ne signifie pas

spécialement

"israélite" ; cela dit, le terme a pu s'appliquer à des étrangers

soumis à des tâches pénibles dont les Israélites faisaient partie. Rien

n'empêche

d'imaginer que son usage soit ensuite passé dans la langue des fils de

Jacob.

La proximité de l’Egypte avec

l'Asie

occidentale favorisait naturellement la présence d'étrangers sur les

rives du

Nil. En témoignent des documents égyptiens qui attestent de la présence

de

groupes immigrés sur la terre des pharaons, dont certains éléments

portent des

noms à consonance sémitique.

Ainsi

un papyrus conservé au Brooklyn Museum

de New-York, daté du règne de Sébekhotep III (fin du Moyen Empire, vers

1740 av.

J.-C. environ), établit la liste d'une centaine d'esclaves devant être

déplacés. La moitié d'entre eux portent des noms sémitiques, comme par

exemple

Menahem, Asher, Haiimi (qui signifie « où est mon père ? » en

hébreu),

Hiabi-ilu (également traduit par

« où est mon père ? »), Abi (encore pour « mon

père »),

Shepra, Aduna (c'est-à-dire « mon seigneur »), Aqaba (à

rapprocher de

Jacob) et Iun-er-Tan (qui peut signifier « peut-on rentrer au pays

? »). Le statut de ces esclaves étrangers offre quelques points

communs

avec celui de Joseph. Plusieurs esclaves portent le titre de

« serviteurs

sur la maison » (hry-per), qui

correspond au rang de Joseph lorsqu'il est employé par Potiphar.

Souvent les

esclaves étaient également dotés d'un deuxième nom égyptien, comme

Joseph le

sera par Pharaon.

Le papyrus de Brooklyn.

(brooklynmuseum.org)

La

localisation des cités

bibliques

Certaines références

géographiques qui apparaissent dans les Ecritures devraient pouvoir

trouver leur place sur la

carte de l'Egypte ancienne. Un verset de l'Exode précise que le peuple

d'Israël "bâtit des villes d'entrepôts pour

Pharaon, Pitom et Ramsès" (Ex. 1, 11). Ces deux toponymes font

référence à d'anciennes villes égyptiennes bien réelles. En effet le

nom de

Ramsès désigne vraisemblablement la cité de Pi-Ramsès, nouvelle

capitale fondée

par Ramsès II, et celui de Pitom serait une transcription de

"Per-Atoum",

c'est-à-dire "demeure du dieu Atoum".

Les

archéologues ont eu du mal à localiser ces cités sur le terrain. Après

avoir

longtemps confondu Pi-Ramsès avec l'antique Tanis, près de l'extrémité

nord-est

du delta, ils l'identifient désormais à un site appelé Qantir et

implanté plus

au sud [3]. En

fait les ruines de Qantir recouvrent une partie de celles d'Avaris

(Tell

el-Dab'a), l'ancienne capitale des Hyksos. Le site est aujourd'hui

recouvert de

vastes champs agricoles d'où émergent quelques socles de statues

éparses.

Les

fouilles menées par l'équipe autrichienne de Manfred Bietak à partir

des années

1960 ont livré les traces d'un vaste palais, d'un temple dédié à Amon

et d'un

important complexe militaire.

Base

d'une statue géante à Qantir.

(biblearchaeology.org)

Plus

au sud, une large vallée est-ouest appelée le Wadi Toumilat relie le

delta du

Nil au lac Timsah. Les Pharaons y ont creusé un canal navigable qui

reliait le

fleuve à la mer Rouge. C'est dans cette vallée que la ville de Pitom

était vraisembablement

implantée. Pitom devait s'assimiler aux ruines de Tell el Maskhouta ou

à celles

de Tell el-Retabeh [4][5], deux

sites qui comprennent chacun des restes de bâtiments de briques

(peut-être les

entrepôts cités dans la Bible), et les ruines d'un temple dédié au dieu

Atoum. Cependant,

des fouilles récentes ayant établi que Tel el-Maskhouta était désert au

Nouvel

Empire, on identifie plus probablement Pitom à Tell el-Retabeh, seul

site

occupé à l'époque ramesside [6].

Le site de

Tell el Maskhouta (Pithom?)

(cnx.org).

|

Bas-relief

du temple d'Atoum à tel el Retaba (Pithom?),

figurant Ramsès

II frappant un ennemi asiatique

(flickr.com/photos/menesje).

|

Les éléments

précédents sont insuffisants pour attester de la présence en Egypte des

Israélites de la Bible, mais on rencontre un "fonds culturel" qui

montre que les auteurs du Pentateuque étaient de fins connaisseurs de

la

civilisation égyptienne.

La datation

de l'Exode

Pour

les érudits qui situent l'Exode au temps du Pharaon

Ramsès II, autour de 1250 av. J.-C., la référence à la cité nommée

Ramsès dans

le livre de l'Exode ( 12, 37) est l'un des arguments majeurs en faveur

de cette thèse.

La ville

égyptienne de Pi-Ramsès fut fondée et déclarée capitale de l'Egypte par

le

grand Ramsès II. De ce fait l'Exode peut difficilement être antérieur à

ce roi,

pas plus qu'il ne peut être placé au temps de son successeur Mineptah,

car une

célèbre stèle gravée à son nom précise qu'en son temps le peuple

d'Israël se

trouvait déjà dans la région de Canaan. Selon cet argument, Ramsès II

semble

donc bien placé pour être le roi contemporain de l'Exode.

Son règne

prestigieux dura soixante-six ans (env. 1279-1212 av. J.-C.) au cours

desquels

il mena par une ambitieuse politique de conquêtes militaires, avec de

brillantes campagnes en Syrie contre les Hittites. A l'intérieur,

Ramsès II mit

en oeuvre un programme de constructions très ambitieux, incluant entre

autres un

vaste temple funéraire à Thèbes : le Ramesseum. Détail à noter, ce

sanctuaire

est entouré de longues constructions voûtées en briques crues, sans

doute des

magasins d'entreposage comme ceux qu'ont pu bâtir les Hébreux.

Magasins

de briques jouxtant le Ramesseum à Thèbes.

(egyptology.blogspot.fr)

Les tentatives

visant à préciser la chronologie biblique doivent tenir compte de la

durée du

séjour des Hébreux en Egypte, qui est donnée pour une longueur de

quatre cents

trente ans (Ex. 12, 40). Des Biblistes comme William

Foxwell Albright ont

fait remarquer que l'époque des Ramsès se situait précisément quatre

siècles

après le temps des Hyksos. Le règne du plus célèbre d'entre eux peut

donc s'accorder

avec le contenu narratif de l'Exode.

Cependant d'autres écoles de

pensée

font remonter les évènements bibliques plus loin dans le passé. En

plaçant

l'Exode sous la XVIIIe dynastie, vers 1450 ap. J.-C., certains

présentent le

roi Thoutmosis III (env. 1479-1425 av. J.-C.) comme le candidat favori.

L'argument

principal se trouve dans le premier livre biblique des Rois (1 R. 6, 1)

d'après

lequel le roi d'Israël Salomon aurait vécu quatre siècles après

l'Exode. L'hypothèse

est également soutenue par une autre affirmation de Manéthon, selon

laquelle le

départ des Hébreux serait contemporain du roi « Tethmesis ».

Il

pourrait s'agir de Thoutmosis III, le premier grand conquérant égyptien

qui soumit

une grande partie du Proche-Orient et mena ses troupes jusqu'à

l'Euphrate. C'est

lui qui constitua le plus vaste empire que l'Egypte ait jamais contrôlé.

Aujourd'hui chacune des

deux chronologies trouve encore ses défenseurs, quoique celle qui

remporte le

plus de suffrages soit celle plaçant l'Exode sous Ramsès II. En

définitive, les

deux chronologies concurrentes offrent plus généralement une fourchette

de dates

possibles comprise entre 1500 et 1250 av. J.-C. Peut-être de futures

investigations permettront-elles d'affiner l'histoire biblique et son

déroulement [7].

Références :

[1] - W.-H. Guiton : "Le

cri des pierres". Appendice.

Bons Semeurs, Paris 1939.

[2] - A. Malamat : "Let my people Go

and Go and Go

and Go. Egyptian records support a centuries-long exodus". Biblical

Archaeology Review 24:01, jan/feb. 1998 (cojs.org).

[3] - E. P. Pusch :

"Qantir\Pi-Ramsès". Les Dossiers d'Archéologie n° 213, mai

1996.

[4] - D. Cameron Alexander Moore :

"The Date of the

Exodus. Introduction to the Competing Theories".

(members.tripod.com/Cameron_Moore).

[5] - J.-L. Mouton : "Tell el-Maskhouta, la

Pithôm de l'Exode ?", 25 juin 2006 (labalancedes2terres.free.fr).

[6] - S. Bayfield : "Tell el-Maskhuta", march 2,

2009 (egyptsites.wordpress.com)

[7] - D. Cameron Alexander Moore :

"The Date of the

Exodus. Introduction to the Competing Theories".

(members.tripod.com/Cameron_Moore).

|