La grande figure de Moïse

apparaît

au chapitre 2 de l'Exode, où il est question d'un enfant hébreu déposé

à la

naissance par sa mère dans un panier flottant sur le Nil, pour le

sauver d'un

génocide perpétré contre les nouveaux-nés israélites. En effet le roi

d’Egypte

hostile aux Hébreux a pris cette mesure d’extermination de tous leurs

nouveaux-nés. L'enfant abandonné est toutefois recueilli par la fille

du Pharaon,

qui l'adopte et lui permet de grandir à la cour royale.

Devenu

adulte, son destin change le jour où il intervient en faveur d'un

ouvrier

hébreu maltraité dont il tue le contremaître. Craignant d'être

poursuivi pour ce

meurtre, Moïse s'enfuit dans le désert et se réfugie auprès du peuple

de Madian.

Là, un bédouin nommé Jéthro l'emploie comme berger. Il est alors témoin

d'une

apparition surnaturelle. Dieu se manifeste à travers un buisson

enflammé et lui

confie la mission de délivrer le peuple israélite de l'esclavage et de

le

conduire hors d'Egypte.

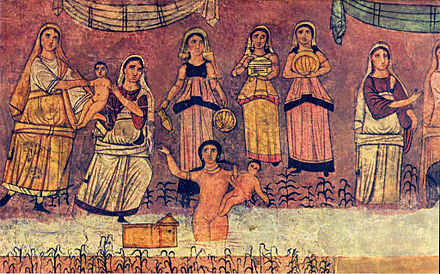

La Moïse

sauvé

des eaux. Fresque de la synagogue

de Doura Europos, Syrie, IIIe siècle

(fr.wikipedia.org).

Moïse

accepte de retourner auprès du Pharaon et négocie la libération du

peuple prisonnier.

Les prodiges divins étant sa force de persuasion, il n'obtient

l'autorisation royale

qu'au prix d'une succession de catastrophes naturelles qui s'abattent

sur tout le

pays : eau changée en sang, grêle, ulcères, peste du bétail,

ténèbres,

invasions de mouches, de moustiques, de grenouilles et de sauterelles,

puis

finalement mort des premiers-nés égyptiens. Seule cette dernière plaie

parvient

à faire plier le roi qui accorde enfin la liberté au peuple d'Israël.

Celui-ci

se prépare à quitter le pays et fête la première Pâque la veille de son

départ.

Alors

que la population affranchie est déjà en route vers la frontière, le

pharaon se

ravise et lance sa cavalerie à la poursuite des fugitifs au moment où

ils

s'apprêtent à traverser la mer Rouge. Par un miracle spectaculaire,

Moïse « ouvre

la mer en deux » pour faire traverser le peuple, puis la referme

en noyant

la cavalerie égyptienne (Ex. 2-15).

Ce récit épique n'a pas

d'équivalent dans la mémoire et les archives égyptiennes. On peut

comprendre que

les Egyptiens n'aient pas voulu garder le souvenir de cet échec

humiliant. La

recherche d'éventuelles traces de cette épopée en est d'autant plus

difficile,

et ses résultats ne tiennent qu’à quelques points de comparaison

culturels.

Moïse et les

dix plaies

d'Egypte

C'est

dans le domaine de la linguistique que l'on trouve les premiers indices

significatifs sur le personnage de Moïse et les plaies d'Egypte. Le nom

de

Moïse provient sans doute du terme égyptien mosé

qui signifie "enfant" ou "engendré", comme chez des personnages

historiques connus tels que Thoutmosé, Kamosé, Ramosé ou Ahmosé.

L'emploi du

radical mosé sans paternité est en

outre cohérent avec le contexte d'une adoption. Ce

prénom

égyptien est d'ailleurs attesté sous le Nouvel Empire.

Le

vocabulaire courant présente également des ressemblances frappantes

entre les

langues hébraïque et égyptienne, certains termes étant même identiques.

Au

début du XXème siècle, l'archéologue américain Melvin Kyle a établi une

liste

de termes employés dans le Pentateuque ayant à n'en pas douter une

origine

égyptienne [2][3] :

|

Désignation

|

Mot commun égyptien / hébreu

|

Désignation

|

Mot commun égyptien / hébreu

| |

|

|

|

| |

Tente de branchages

|

Succoth

|

Rouge

|

Dam

| |

Tente de peaux

|

Ohel

|

Grenouille

|

Tsephardeim

| |

Tour

|

Migdol

|

Pou

|

Kinnim

| |

Maître, seigneur

|

Adon

|

Mouche

|

'Arobh

| |

Vizir

|

Ab

|

Ulcère

|

Shehin

| |

Coffre, berceau

|

Tba (hébreu : têbâh)

|

Grêle

|

Baradh

| |

Jonc

|

Kam (hébreu : gomêh)

|

Sauterelle

|

'Arbeh

| |

Vase

|

Sennu (hébreu : sinsénet)

|

Ténèbres

|

Hoshekh

| |

Grand vase

|

Seri (hébreu : sêr)

|

Roseau

|

Suph

|

Si l'existence de cette terminologie

commune n'est pas le fruit du hasard, elle doit être le fruit

d'importants

emprunts de vocabulaire dus à un contact prolongé entre les deux

cultures. On trouve

également dans cette liste des termes évoquant les fameuses plaies ou

catrastrophes qui frappent l'Egypte d'après le récit de l'Exode. Il est

concevable que ces mots égyptiens soient entrés dans la langue

hébraïque à

l'époque pharaonique.

La quête de

témoignages historiques sur l'Exode fut aussi celle d'évènements

spectaculaires

ou surnaturels. La série de miracles accomplis devant le roi d'Egypte a

été

soumise à une interrogation d'ordre scientifique, qui a occupé bien des

érudits

à la recherche d'explications plus ou moins naturelles à ces

phénomènes. Ainsi

les géologues William Ryan et Gilles Lericolais [4] ont

récemment tenté d'associer les plaies bibliques avec les conséquences

écologiques

d'un évènement historique connu : l'explosion de l'île volcanique du

Santorin.

Cette catastrophe naturelle majeure se produisit au nord de la Crête

vers 1600

av. J.-C. [5], et

affecta tout le pourtour méditerranéen, provoquant des raz-de-marée et

une série

de déséquilibres climatiques et environnementaux. Elle n'épargna pas le

delta du

Nil, où des cendres et des scories de cette époque ont été retrouvés [6].

L'éruption

du volcan du

mont St-Helens en 1980

(nhoem.state.nh.us).

|

L'archipel

du Santorin

(lettres-histoire.ac-rouen.fr).

|

D'après le

modèle proposé par ces chercheurs, l'éruption aurait formé une haute

colonne de

fumée, que des vents stratosphériques auraient poussée vers l'Egypte.

Les

cendres et les scories acides seraient retombées dans les eaux du Nil

et les auraient

teintées de rouge. Les nuages denses auraient opacifié l'atmosphère,

provoquant

des chutes abondantes de pluie et de grêle. Dans un pays sec, de

soudaines

précipitations favorisent l'éclosion en très grand nombre de toutes

sortes

d'animaux nuisibles. Par suite, l'apparition d'infections et

d'épidémies mortelles

est facilement imaginable. Tous ces phénomènes forment un schéma

évoquant les

plaies décrites dans le livre de l'Exode.

Un document

égyptien, le papyrus médical de Londres, donne une liste de maladies et

de

remèdes connus en Egypte vers 1350 av. J.-C. [7]. Le

biologiste italien Siro Trevisanato y relève une pathologie causée par

des eaux

rouges brûlantes du Nil. Le remède associé étant un composé alcalin,

selon lui

l'agent caustique devait être acide, ce qui est concevable si le Nil

avait reçu

des cendres volcaniques modifiant l'acidité et la couleur de ses eaux.

Le point faible de

cette théorie est d'ordre chronologique : l'explosion du volcan

s'est produite vers 1600 av. J.-C. alors que les dates habituellement

proposées pour l'Exode sont d'au moins un siècle plus tardives.

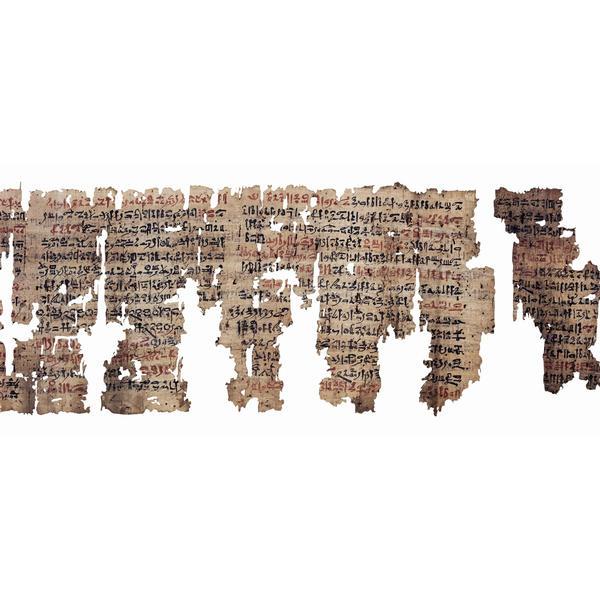

Le papyrus

médical de Londres

(thebritishmuseum.ac.uk).

Le point du

départ

Le

texte biblique cite

précisément le nom de "Ramsès" comme lieu de départ du peuple

d'Israël quittant l'Egypte (Ex. 12, 27) :

"Les enfants

d'Israël partirent de Ramsès pour Socoth, au nombre d'environ six cent

mille

hommes de pieds sans compter les enfants".

La ville de

Pi-Ramsès,

aujourd'hui

identifiée au site de Qantir et anciennement capitale de l'Egypte

sous les

Ramsès, a donné l'occasion à l'équipe de Manfred Bietak [8] de

faire une découverte significative.

Vestiges de

Tanis, première candidate pour être

l'ancienne capitale de l'Egypte sous Ramsès II

(institutoestudiosantiguoegipto.com).

|

Le site

actuel de Qantir,

nouveau lieu prosposé

pour l'ancienne capitale

(greatcommission.com).

|

Dans

un quartier de la ville anciennement dédié aux

activités militaires, l'équipe autrichienne découvrit une série

d'éléments

forts instructifs quant au fonctionnement de l'armée égyptienne. Il

s'agit d'un vaste complexe comprenant des installations à caractère

militaire

et industriel, incluant les restes d'ateliers de fonderie équipés de

tout le matériel nécessaire : des fours, des creusets, des marteaux,

des

enclumes, des scories, des armes et des outils divers ... Ces ateliers

produisaient

manifestement des armes et des chars de combat. Juste à côté se

trouvaient également

des bâtiments d'anciennes écuries, avec des rangées de chambres munies

d'anneaux

de pierres servant à attacher les bêtes. L'ensemble constituait un

haras royal

pouvant abriter au moins cinq cents chevaux, et l'établissement était

marqué du

nom du roi Ramsès II.

La découverte

de cet ancien complexe a incité Bietak à faire un lien direct avec le

récit

biblique. Il rapprocha le site de l'épisode dans lequel la cavalerie du

Pharaon

est lancée à la poursuite des Hébreux partis en direction de la mer

Rouge (Ex.

14, 6-7) :

"Il (le

roi d'Egypte) fit atteler son

char et emmena son peuple avec lui. Il prit ainsi six cents chars

d'élite et

tous les chars d'Egypte ; sur tous, il y avait une élite de guerriers."

Le

point le plus convaincant est la capacité des écuries de Qantir, qui

correspond

à peu près au nombre de chars égyptiens cités dans l'Ecriture. Si c'est

bien de

là qu'est partie la cavalerie royale dont parle l'Exode, il est permis

de

supposer qu'elle fut perdue en tentant de traverser un bras de mer.

Fouilles de

Qantir montrant les restes

des bâtiments militaires ramessides

(greatcommission.com).

|

Cartouche

au nom du roi Ramsès II

trouvé à Qantir

(meritneith.de).

|

Les

premières étapes

L'itinéraire que

suivirent les Israélites au départ de Pi-Ramsès est détaillé dans le

livre de

l'Exode, où sont inscrits les noms des premières étapes géographiques

de la sortie d'Egypte. La direction générale est certainement celle de

l'est et

du sud, qu'ils auraient prise avant d'atteindre la mer. Il serait

facile de reconstituer l'itinéraire exact si la topographie et la

toponymie de

la région n'avaient pas changé. Mais l'Ecriture dresse un tableau qui

présente

quelques difficultés d'interprétation :

"Ils

levèrent le camp de Socoth et

vinrent camper à Etham, à l'extrémité du désert" (Ex. 13, 20). "Yahvé parla à Moïse, en disant :

parle aux enfants d'Israël. Qu'ils changent de direction et campent

devant

Phihahiroth, entre Magdalum et la mer, vis-à-vis de Béelséphon."

(Ex.

14, 1-2).

Itinéraire

possible de la sortie d'Egypte

(image réalisée à partir de : aquarius.geomar.de/omc).

Localiser

précisément

ces différentes étapes a posé bien des problèmes aux chercheurs qui ont

tenté

de les identifier. Dès 1885, un travail publié par l'égyptologue suisse

Edouard

Naville s'efforça d'associer chaque étape de l'Exode à un site

géographique connu

dans les documents anciens. Socoth serait Thukot, non du district

égyptien de

la région de Pitom. Etham serait une déformation du mot égyptien hetem (forteresse), dont nous savons que

la frontière égyptienne était jalonnée. Phihahiroth serait la

transcription de

Pi-Kerehet, un temple d'Osiris implanté sur la côte sud-ouest du lac

Timsah.

Magdalum ou Migdol qui signifie "tour" en hébreu et en égyptien,

devait se trouver sur une colline, ce lieu étant cité dans plusieurs

papyrus.

Beel-Séphon serait un temple au nom de Baal, nommé Baal-Zapouna dans un

papyrus

et placé sur l'autre rive du lac Timsah [9][10].

C'est

par ces différents sites, plus ou moins bien localisés

aujourd'hui, que les Hébreux auraient suivi la direction de l'est pour

atteindre

les lacs.

"Quand

Pharaon laissa aller le peuple,

Dieu ne le conduisit point par le chemin des Philistins, bien que le

plus

court, de crainte, disait Dieu, que le peuple ne se repentît en voyant

la lutte

et ne retournât en Egypte. Et Dieu fit faire un détour au peuple par le

chemin

du désert vers la mer Rouge" (Ex. 13, 17-18).

Le "chemin

des Philistins" est sans doute celui qui longeait simplement la région

côtière de la Méditerranée, étroitement surveillée par une chaîne de

forts

égyptiens qui constituait un obstacle militaire. Si le pays de Canaan

était à

cette époque sous contrôle égyptien, il est logique que les Hébreux

aient pris

la direction du sud pour s'enfoncer dans le désert du Sinaï sans être

inquiétés.

La traversée

de la "mer

des Roseaux"

Les

traductions occidentales classiques de la Bible appellent "la mer

Rouge" celle franchie miraculeusement par les Hébreux. En fait

l'expression figurant

dans le texte hébreu d'origine est yam-suph,

c'est-à-dire

"la mer des Roseaux" et non pas "la mer Rouge".

Aucune

mer ne porte aujourd'hui le nom de mer des Roseaux. De nos jours la

branche

nord-ouest de la mer Rouge, le golfe de Suez, se prolonge par le canal

contemporain

qui la relie à la zone des lacs Amers, Timsah, Ballah et à la mer

Méditerranée.

Aux temps bibliques, le profil de cette zone était semble-t-il moins

ensablé et

le golfe de Suez s'avançait davantage vers le nord.

On

ignore le point exact du franchissement de la mer. Nous constatons

simplement

qu'aujourd'hui les lacs Timsah et Amers sont effectivement entourés de

roseaux,

alors que les rives du golfe de Suez ne le sont pas.

La zone marécageuse des

lacs amers

(greatcommission.com).

Quant

au miracle de l'ouverture de

la mer

proprement dit,

peut-être est-il simplement dû, comme le dit la Bible elle-même, à un

vent

particulièrement fort qui aurait repoussé les eaux pendant la nuit (Ex.

14,

21-29). Selon Edouard Naville, ce phénomène n'est pas invraisemblable

pour un

bras de mer long et peu profond. Des voyageurs ont parfois observé en

Egypte un

retrait momentané des eaux sous les effets combinés d'un vent puissant

et de la

marée. Le récit spectaculaire perdrait ainsi une part de son caractère

surnaturel.

|