Ayant vécu jusqu'à l'âge de cent-soixante-quinze ans, Abraham

décéda. Il fut

enterré aux côtés de son épouse Sara dans un champ qu'il avait acheté

au

lieu-dit de Macphéla, à Hébron, à l'angle duquel se trouvait une grotte

naturelle qui leur servit de sépulture. Le tombeau d'Abraham et de sa

famille est évoqué

plusieurs fois dans la Genèse (23, 8-19 et 25, 9-10) :

"Après quoi Abraham enterra Sara, sa femme, dans la caverne

du

champ de Macphéla, en face de Mambré, qui est Hébron, au pays de Canaan

(...).

Abraham rendit l'âme (...). Isaac et Ismaël ses fils l'ensevelirent

dans la

caverne de Macphéla, dans le champ d'Ephron, fils de Mambré, le champ

qu'Abraham avait acheté des fils de Heth".

A Hébron, la

tradition locale conserve

depuis des millénaires un imposant monument qui abrite le tombeau

supposé

d'Abraham et de sa famille : le Haram-al-Khalil. Construit au Ier

siècle av.

J.-C. sous les ordres du roi Hérode le Grand, il est demeuré à peu près

intact

depuis sa construction. Transformé en mosquée au XIIème siècle, le

Haram-al-Khalil constitue aujourd'hui un haut-lieu des trois religions

monothéistes. Il est de nouveau placé sous la garde des musulmans et

son accès

est limité.

Le sanctuaire

du Haram-al-Khalil

(en.wikipedia.org).

L'ouvrage se

présente comme un bâtiment

rectangulaire, dont les quatre faces aveugles évoquent davantage une

forteresse

qu'une tombe. L'intérieur se divise en deux vastes salles, l'une

aménagée en

mosquée et l'autre en synagogue. Elles renferment plusieurs cénotaphes,

c'est-à-dire

des cercueils symboliques ne contenant pas les corps. Les ossements

véritables

sont supposés se trouver dans la caverne de Macphéla, c'est-à-dire au

sous-sol.

Le dallage

intérieur du Haram-al-Khalil est sensé recouvrir la roche de

l'énigmatique

caverne. Il est percé de deux ouvertures scellées, qui constituent les

entrées étroites

de deux puits dont l'accès est strictement interdit. Qu'y a-t-il dans

ces puits

? Seules les archives historiques permettent d'en témoigner.

L'intérieur du Haram-al-Khalil

(bcpr.org).

Le document le

plus ancien qui en

fait état est le récit d'une exploration faite au temps des croisades,

en 1119,

par des moines augustins. Les religieux dormaient sur le sol à

l'intérieur du

sanctuaire, lorsque l'un d'eux nommé Arnoul sentit un léger courant

d'air

circulant entre deux pierres du dallage. On souleva alors les pierres,

et l'on découvrit

une ouverture qui s'enfonçait profondément dans la roche. Arnoul fut

désigné

pour y pénétrer le premier, et parvint à descendre jusqu'à une petite

salle

souterraine entourée de murs maçonnés. Cet espace était relié à couloir

long et

étroit, que le religieux suivit et qui le conduisit à une seconde

pièce. De

forme circulaire et de grandes dimensions, celle-ci était également

maçonnée. L'espace

était vide, mais l'une des pierres du sol l'intrigua. Le moine la

retira et

constata qu'elle communiquait avec une grotte naturelle dans laquelle

il

pénétra.

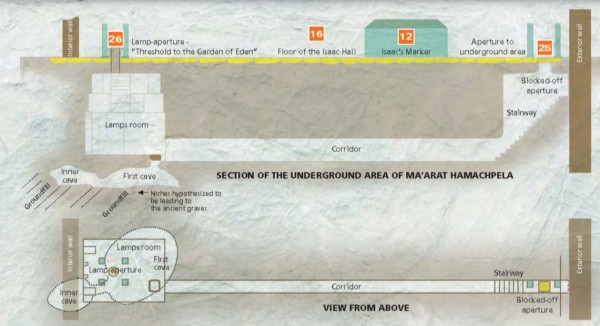

Schéma des puits

abritant la grotte de Macphéla

(interbible.org).

A première vue,

la caverne semblait

exempte de tout objet mobilier. Mais Arnoul repéra bientôt quelques

ossements dispersés

dans la poussière du sol. Il aperçut également l'entrée d'une seconde

grotte,

dans laquelle étaient déposés d'autres ossements humains.

Sur l'une des

parois de la

première cave naturelle était gravée une inscription qu'il ne put

déchiffrer.

Les moines appelés en renfort creusèrent derrière elle, en vain, puis

ensuite

dans le mur qui lui faisait face : apparut alors une cavité dans

laquelle reposaient

une quinzaine de jarres de terre cuite qui contenaient les os de douze

personnes.

Les moines

attribuèrent ces restes

humains aux patriarches bibliques et à leurs descendants immédiats. Les

douze

personnes pouvaient être les douze fils de Jacob. Ces reliques furent

lavées dans

une jarre de vin et sorties pour être présentées au public dans des

reliquaires

; quelques-unes furent vendues à des pélerins tandis que d'autres

reprirent leur

place dans la sépulture.

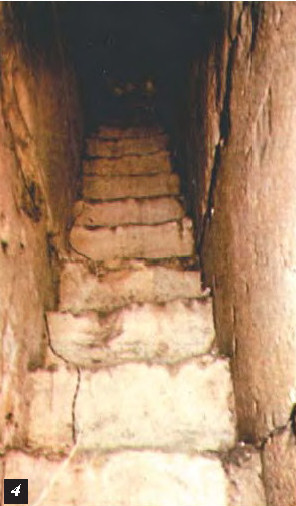

Le sanctuaire

bénéficia ensuite

de quelques travaux destinés à en améliorer l'accès. On compléta le

puits

d'accès par le creusement d'un escalier, et la voûte de la pièce

circulaire par

le percement d'un puits étroit. Plus tard la tombe devait redevenir

interdite

d'accès lorsque le territoire fut repris par les musulmans en 1187.

Le sous-sol et la

grotte de Macphéla

(godssecret.wordpress.com).

La grotte de

Macphéla ne fut pas

rouverte avant 1967, lorsqu'à l'issue de la guerre des Six-Jours le

général israélien

Moshe Dayan tenta une nouvelle exploration, profitant d'une situation

locale

troublée. L'étroitesse du puits d'accès incita l'officier à engager une

fillette de douze ans à qui il fournit du matériel d'exploration. La

jeune

exploratrice se glissa courageusement dans l'ouverture et parvint à la

grande

pièce circulaire décrite jadis par les moines. Elle n'y vit que trois

dalles de

pierre, dont l'une était gravée d'un extrait du Coran. Elle retrouva

également

le long couloir dans lequel elle se faufila jusqu'à atteindre

l'escalier dont

l'extrémité était obturée.

La jeune

visiteuse ne réussit pas

à aller plus loin. Elle prit des mesures et des photos, ce qui permit

de

dresser un plan détaillé des lieux, sans avoir pu vérifier l'accès aux

caves ni

voir ce qu'elles contenaient [1][2].

Une dernière

exploration fut effectuée

en 1983 par le docteur Seev Jevin, directeur du Service des Antiquités

d'Israël, qui eut davantage de succès [3][4].

Il descella

de nuit et clandestinement la pierre qui bloquait l'escalier et pénétra

dans le

couloir jusqu'à atteindre la grande pièce circulaire. Dans le sol de

celle-ci il

repéra plusieurs pierres mal agencées. Les ayant retirées, il trouva

effectivement

l'entrée d'une grotte naturelle, sans doute la caverne de Macphéla.

Celle-ci ne

contenait rien d'autre que des gravats et de la poussière, mais donnait

accès à

une seconde pièce de forme ovale, où il trouva des tessons de poterie,

une

jarre de vin et quelques ossements.

Escalier

descendant vers la grotte de Macphélah

(godssecret.wordpress.com).

|

Vue

intérieure de la cave

(godssecret.wordpress.com).

|

S'agissait-il

des dépouilles des

patriarches ? Un examen rapide des tessons de poterie montra qu'elles

dataient

de l'âge du fer. L'explorateur s'arrêta là, faute de pouvoir demeurer

plus

longuement sur place. En l'absence de preuves formelles, la question de

l'authenticité

des reliques de la famille d'Abraham enfouies sous le Haram-al-Khalil

reste ouverte.

La succession patriarcale

L'histoire

des patriarches après la mort d'Abraham se prolonge avec celle de ses

descendants. Lui et ses proches avaient mené une vie nomade et

pastorale : leurs

successeurs immédiats firent de même, et leur parcours est une

succession de

péripéties au travers desquelles le message divin se révèle peu à peu.

Le décès

d'Abraham faisait de son

fils Isaac l'héritier de ses biens et de sa connaissance du Dieu

révélé. Isaac

est surtout connu par l'épisode de son faux sacrifice, au cours duquel

Dieu fait

mine de demander sa vie en holocauste. Mais Isaac n'est pas

sacrifié et Abraham reçoit au contraire la bénédiction divine et la

promesse

d'une descendance nombreuse.

Isaac eut à son

tour deux fils, Esaü

et Jacob. Ce dernier s'appropria par une ruse le droit d'aînesse et la

bénédiction paternelle, devenant de ce fait l'héritier légitime

de la

future lignée. Jacob (également appelé Israël) eut lui-même douze fils

qui

devaient chacun former plus tard une tribu du peuple hébreu.

L'un des fils de Jacob,

Joseph, fut maltraité par ses frères et vendu comme esclave à des

marchands ismaélites.

Son transfert en Egypte fut paradoxalement une chance, car un destin

exceptionnel l'y attendait et allait permettre à sa famille de

s'établir en

Egypte pour plusieurs générations (Gn. 25-36).

Références :

|