|

La composition

de la Bible est le résultat d'un travail effectué au sein de l'Eglise

naissante, et le canon

biblique s'est formé à partir de nombreux textes qui circulaient à

l'origine

mais qui ne furent pas tous retenus. Certains de ces textes furent

éliminés,

et de ce fait ils sont dits "apocryphes", c'est-à-dire cachés. La

plupart d'entre eux tombèrent dans l'oubli et le restèrent jusqu'à la

fin du

XXème siècle, lorsqu'une succession de découvertes archéologiques remit

en

lumière quelques-uns de ces textes oubliés. Leur réapparition s'est

faite au

hasard des recherches de terrain, et c'est curieusement encore en

Egypte que

l'on trouva le plus de documents de ce type, dans des circonstances qui

méritent d'être évoquées.

Les premières

trouvailles eurent lieu en 1896 dans l'ancienne ville égyptienne

d'Oxyrhynque,

au sud du Caire. Les archéologues anglais Bernard Grenfeld et Arthur

Hunt, de

l'Université d'Oxford, y entreprirent des fouilles et c'est en excavant

des

remblais formés par d'anciennes décharges, qu'ils tombèrent sur une

masse

volumineuse de fragments de papyrus antiques enfouis à-même le sable.

Ces

manuscrits comprenaient des documents administratifs, des textes de la

littérature grecque classique, des extraits du Nouveau Testament et des

évangiles apocryphes.

Datant d'entre 250 avant et 700 après J.-C., les papyrus découverts à

Oxyrhynque sont aujourd'hui au nombre de 40 000 et leur contenu est

encore à

l'étude.

Un vieux pilier, rare vestige

de la

ville

d'Oxyrhynque

(touregypt.net).

|

Le site de Nag Hammadi

(nag-hammadi.com).

|

En Egypte

également, à Nag Hammadi au nord-ouest de Louqsor, la découverte de

plusieurs

documents eut lieu en 1945 de manière fortuite et clandestine. Le

cultivateur

Mohammed Ali Samman, parti à la recherche de terre fertile, creusa au

pied de

la montagne Gebel el Tarif. Il y déterra une vieille jarre scellée,

dans

laquelle étaient enfermés treize papyrus manuscrits. Le découvreur la

rapporta

chez lui sans réaliser la valeur de son trophée, et l'utilisa

quotidiennement

pour allumer du feu.

Mais l'homme

avait mauvaise conscience, car il était impliqué par ailleurs dans une

affaire

de meurtre. Craignant une perquisition de la police, il confia ses

manuscrits à

un religieux musulman, Al Qummus Basilius Abd el Masih, qui à son tour

les

montra à un historien du nom de Rahib. Peu à peu les papyrus furent

vendus au

marché noir, jusqu'à ce que les autorités s'en aperçoivent et tentent

de

remonter la filière. Une partie de la collection fut ainsi récupérée et

se

trouve désormais réunie au musée du Caire. Les documents de Nag

Hammadi, qui

datent du milieu du IVème siècle, contiennent plusieurs textes

apocryphes du

Nouveau Testament.

A l'ouest de

Louxor, le village d'Al-Gournah est installé tout près de la célèbre

nécropole

pharaonique de la "vallée des rois". Au VIème siècle, un ermitage

chrétien s'était installé dans une ancienne tombe royale. Il fut

fouillé en

2005 par l'équipe d'archéologues polonais de Thomaz Gorecki ; d'un tas

de

décombres qui occupait la cour du monastère, ils sortirent trois livres

entiers

de papyrus manuscrits. Chacun de ces livres était relié dans une

couverture

recouverte de cuir richement ornementée, et contenait environ 50

feuillets

écrits en langue copte. Ces textes datent des VIIème-VIIIème siècles de

notre

ère, et ont été confiés à des experts polonais en vue de leur

restauration.

Carte de l'Egypte mentionnant les sites

d'Oxyrhynque et de Nag Hammadi

(nag-hammadi.com).

|

L'un des livres manuscrits

trouvés à Al-Gournah

(weekly.ahram.org.eg).

|

L'examen de

tous de ces documents nous révèle à côté des textes religieux et

philosophiques, des évangiles apocryphes désignés par des noms de

personnages

du Nouveau Testament. Citons notamment "l'évangile de Thomas",

présenté comme un recueil des paroles du Christ ; "l'évangile de

Marie-Madeleine", un ensemble de dialogues entre Marie de Magdala et

les

apôtres ; le "protévangile de Jacques", un texte sur l'enfance de

Jésus ; "l'évangile de Pierre", un récit de la Passion et de la

Résurrection ; "l'évangile de Philippe", qui aborde le thème du

mariage religieux ... Plus étonnant encore, un "évangile de Nicodème"

fait référence à de supposées archives romaines nommées "Actes de

Pilate", qui seraient un compte-rendu du procès de Jésus adressé à

l'empereur Tibère. On a enfin trouvé un "évangile de Judas" qui est

rapidement devenu célèbre et qui a suscité des débats animés.

Plusieurs

de ces textes étaient déjà connus dans l'Antiquité, car ils sont cités

par des

auteurs anciens. Mais leur contenu était perdu depuis des siècles. Leur

redécouverte à partir de la fin du XIXème siècle explique l'actuel

regain

d'intérêt du public pour ce sujet.

La

publication récente de leurs traductions a provoqué sur la scène

médiatique

contemporaine deux sortes d'attitudes. La première tendance a été

d'accuser les

instances religieuses (l'église catholique en particulier) d'avoir

volontairement caché la réalité historique qu'ils pouvaient contenir, à

des

fins de manipulation intellectuelle de la société. L'autre attitude,

moins

polémique, a consisté à voir simplement dans ces textes le reflet d'une

diversité de pensée qui existait au temps du christianisme naissant.

Evangile de Thomas, trouvé à

Nag Hammadi

(thelemapedia.org).

|

|

Evangile de Marie-Madeleine, trouvé à

Oxyrhynque

(csad.ox.ac.uk - ©

the Egypt Exploration Society).

|

Pour

mieux appréhender les implications théologiques du phénomène, il faut

se

pencher sur les circonstances qui ont présidé à la sélection des textes

du

canon biblique. Comment le

choix des quatre évangiles s'est-il fait ? Pourquoi les textes

apocryphes n'ont-ils pas été retenus ? Les historiens nous informent

que ce

travail fut réalisé à partir du IIème siècle, de manière progressive au

sein

des diverses communautés chrétiennes, bien avant la décision d'un

concile ou

d'une autorité centrale. L'officialisation définitive du contenu de la

Bible

par le Saint-Siège ne s'est faite qu'à la fin du IVème siècle, au

concile de

Carthage. Durant les premiers siècles, le critère essentiel n'était pas

tant la

crédibilité historique que la question de savoir si ces textes étaient

inspirés

par Dieu. La majorité des apocryphes sont plutôt des écrits tardifs,

ayant

moins de valeur spirituelle que les textes canoniques écrits au cours

des

premiers siècles. Ainsi, les textes jugés trop éloignés de la

spiritualité de

Jésus ne furent pas retenus, voire considérés comme hérétiques.

C'est le cas du

fameux "évangile de Judas", découvert en 1978 par un paysan dans une

grotte près d'El Minya, en plein désert égyptien. Ce manuscrit du

IIIème siècle

a été traduit par le philologue suisse Rodolphe Kasser, travail qui fut

publié

en 2006 dans le magazine National

Geographic.

L'existence de cet évangile était connue depuis le IIème siècle, mais

il avait

été rejeté par l'évêque Irénée de Lyon et oublié depuis.

L'idée

principale qui ressort du manuscrit est que Judas a fait arrêter Jésus

à la

demande de Jésus lui-même. Le texte de cet "évangile" servit de

référence à un mouvement marginal de l'époque, le caïnisme. Il s'agit

d'une

sorte de secte, rattachée au courant du gnosticisme et fondée sur une

forme de

connaissance spirituelle révélée. Le théologien Epiphane de Salamine

(315-403)

a fait du caïnisme un portrait très négatif, décrivant ses adeptes

comme les adorateurs

d'un dieu du mal, vénérant les meurtriers Caïn et Judas et encourageant

toutes

sortes d'infâmies.

Si le portrait

dressé par Epiphane est juste, on conçoit mieux que les premiers

chrétiens

n'aient pas intégré cet évangile dans leurs Bibles. Le seul intérêt

de l'évangile de Judas est qu'il nous renseigne sur ce mouvement

ésotérique aux

valeurs diamétralement opposées à celles du christianisme.

L'exemple

extrême de l'évangile de Judas et du gnosticisme illustre le sort de

certains

textes et groupes marginaux qui disparurent au profit du courant de

pensée

majoritaire du christianisme. Toutefois d'autres textes apocryphes

moins

excentriques ont continué à circuler en s'adaptant à l'évolution de la

pensée

chrétienne. Leur contenu fut même utilisé par des historiens médiévaux

pour

retracer les évènements qui ont suivi la Résurrection de Jésus.

Evangile attribué à Pierre,

trouvé à Oxyrhynque

(csad.ox.ac.uk - ©

the Egypt Exploration Society)

|

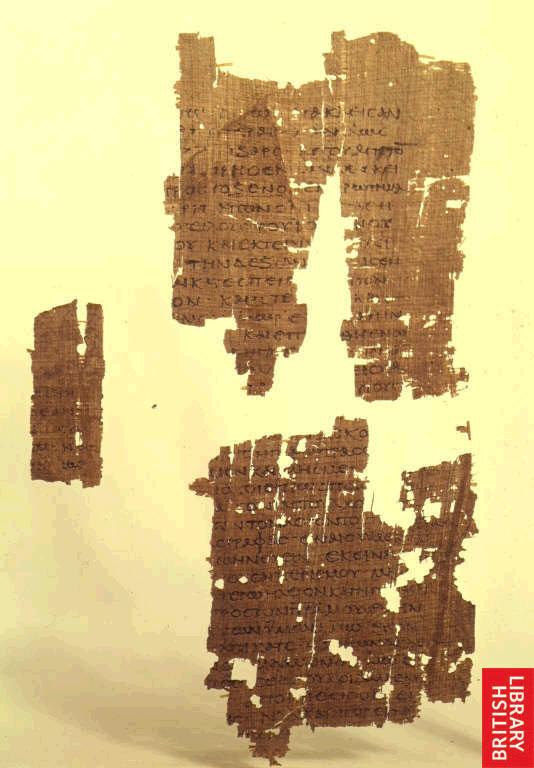

Le papyrus

Egerton, un évangile

datant des années 100 à 150

(imagesonline.bl.uk/britishlibrary -

© The British Library)

|

|