|

A

condition de les utiliser avec prudence, les documents apocryphes sont

susceptibles de contenir des informations véridiques complémentaires du

canon

des Ecritures. Toutefois la crédibilité de ces documents est laissée à

l'appréciation de chacun. Ainsi la vie de personnages bibliques tels

que la

mère de Jésus se trouve enrichie d'épisodes inconnus dans la Bible, qui

peuvent

être confrontés aux recherches sur le terrain, parfois avec succès.

Marie

dans les textes canoniques

Ce que le

Nouveau Testament nous apprend de la vie de la Vierge figure

essentiellement

dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Peu d'informations sont

fournies pour

la période de la mission de son fils à travers la terre sainte. Marie

resta probablement

à Nazareth jusqu'à la mort de Jésus à Jérusalem. Elle assista effondrée

à son

supplice et à sa mise au tombeau. Quelques instants avant d'expirer,

Jésus

crucifié demanda à l'apôtre Jean de la prendre sous son toit.

Après la mort

de Jésus, il n'est pratiquement plus question de Marie dans le Nouveau

Testament, si ce n'est qu'elle semble avoir été présente auprès des

apôtres le

jour de la Pentecôte (Act. 1, 11-13). Il est possible que saint Jean

l'ait

hébergée conformément à la demande du crucifié.

Mosaïque de la Vierge à l'Enfant.

Abbaye de la Dormition, Jérusalem

(flickr.com - Kyle Simourd).

La Bible ne

donne aucune information sur les dernières années de sa vie. Mais

d'autres sources

documentaires existent comme les textes apocryphes, dont quelques-uns

parlent de la mort

de Marie. Ce type de documents semble faire écho à des lieux de

pèlerinage qui

sont visités depuis des siècles.

L'un des plus

anciens de ces textes est le Transitus

Mariae (littéralement "passage de Marie"), un traité du IIème

siècle attribué à l'évêque Méliton de Sardes, et qui relate les

circonstances

du décès de la Vierge. Il

rapporte que l'ange Gabriel lui serait apparu une seconde fois pour lui

annoncer sa mort prochaine. Marie demanda d'être assistée de la

présence les

apôtres. Les disciples de Jésus rentrèrent donc de leurs missions

respectives,

et ce fut en leur présence que la Vierge rendit l'âme. Le corps de

Marie fut

porté dans une sépulture de la vallée du Cédron ; trois jours plus tard

il fut

"emporté en Paradis". Cet événement appelé l'Assomption

dans la tradition chrétienne, est

l'élévation posthume du

corps de Marie vers le Ciel.

La mort de Marie. Fresque contemporaine

de l'abbaye de la Dormition

(holidayinisrael.com).

La mort de Marie à Jérusalem

Jérusalem

compte aujourd'hui

deux monuments en rapport avec la mort de Marie : l'abbaye de la

Dormition et

l'église de l'Assomption.

L'abbaye

de la Dormition

commémore le lieu traditionnel où la Vierge serait décédée. Bâtie sur

le mont

Sion au sud du rempart actuel et à proximité du Cénacle, elle fut

construite

entre 1900 et 1910 par des moines bénédictins allemands. L'imposant

monument de

style néo-byzantin est conçu sur un plan circulaire, et se remarque

extérieurement

par sa massive rotonde au toit conique entourée de quatre flèches.

L'intérieur

se distingue par la splendeur des mosaïques multicolores qui ornent les

parois

des chapelles latérales. Au sous-sol se trouve une crypte, au centre de

laquelle repose un gisant de la mère de Jésus en bois et en ivoire.

Nous savons

seulement que cette église a été construite à la place de plusieurs

sanctuaires

successifs qui ont perpétué le souvenir de l'évènement au cours des

siècles.

L'abbaye de la Dormition à Jérusalem

(jerusalem.muni.il).

|

Gisant de la Vierge

dans l'abbaye de la Dormition

(bobmay.info).

|

Certaines

versions du Transitus Mariae fournissent

quelques détails quant au lieu de l'inhumation de Marie. Elles

précisent que

son tombeau se trouve à Gethsémané, et qu'il s'agit d'une petite

chambre

taillée dans le rocher ; il possèderait dans sa paroi orientale une

banquette

sur laquelle le corps fut déposé.

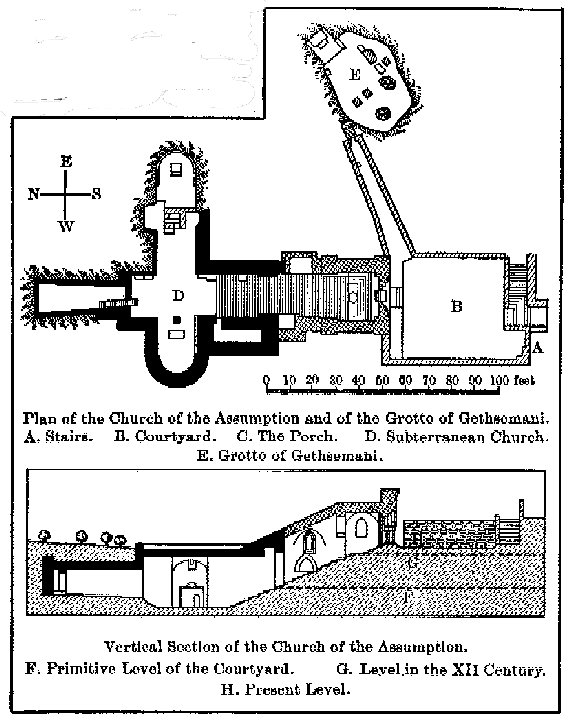

Sur le

mont des Oliviers,

l'église de l'Assomption est bâtie autour d'une "tombe de la Vierge"

qui marque le lieu traditionnel de sa sépulture. On y accède par une

cour

rectangulaire entourée d'un mur et qui intègre la façade d'une église

médiévale.

A sa droite, un étroit couloir mène à la grotte de Gethsémané. L'entrée

de

l'église de l'Assomption s'ouvre sur un large escalier qui descend vers

un

ensemble de tombes souterraines. Le niveau inférieur est une nécropole

du Ier

siècle, transformée en église et taillée en forme de croix. C'est dans

la

branche de droite que se trouve la tombe de Marie. Elle consiste en un

petit

monument cubique qui occupe le centre de l'espace. Ses deux entrées

étroites

mènent à un volume réduit, contenant un sarcophage de marbre scellé

dans la

paroi rocheuse.

L'entrée de la tombe de Marie à Gethsémané

(christusrex.org).

|

L'intérieur de la tombe de Marie à

Gethsémané

(christusrex.org).

|

En 1972,

des pluies

torrentielles provoquèrent une inondation qui noya totalement la tombe

de

Marie. Cette catastrophe fit quelques dégats, mais elle fut aussi

l'occasion de

faire des fouilles fort instructives. Ce fut l'oeuvre des archéologues

franciscains dirigés par le père Bellarmino Bagatti.

L'examen

des caveaux de la

nécropole montra d'abord qu'elle fut bien en usage à partir du Ier

siècle.

D'autre part, l'édicule de la tombe de Marie qui était jusque-là

entièrement

recouvert de plâtre, fut débarrassé de son enduit et montra les murs

maçonnés

qui le constituaient. A l'intérieur, les fouilleurs soulevèrent le

couvercle de

marbre de la tombe, et y trouvèrent une banquette sépulcrale fort

endommagée.

Il est certain que les pélerins des siècles passés l'avaient largement

"échantillonnée". Enfin, l'arrière du choeur de l'église souterraine

révéla un étrange couloir ascendant taillé en biseau, dont l'extrémité

était

obturée. Où ce passage menait-il ? Son examen montra que c'était en

fait

l'ancienne entrée du cimetière, condamnée au moment de la

transformation du

site en église. Son style était typique des entrées de tombes de la

vallée du

Cédron. Ainsi, tous les indices sont a

priori compatibles avec la tradition littéraire de la sépulture de

Marie.

Plan de la

tombe de Marie à Gethsémané

(heiligenlexicon.de).

Marie

à Ephèse

La

présence à Jérusalem de deux

monuments relatifs à la mort de Marie n'empêche pas un tout autre lieu

de

constituer une alternative pour l'endroit supposé de son décès et de

son

inhumation. En effet, certains documents rapportent que

l'apôtre Jean

l'aurait emmenée vivre à Ephèse, et qu'elle y serait réellement

décédée. Jean

l'aurait hébergée selon le souhait qu'avait exprimé le Christ crucifié.

Le riche

patrimoine archéologique d'Ephèse compte effectivement une église de la

Vierge

Marie, construite au IVème ou au Vème siècle sur les restes d'un temple

d'Hadrien. Ce sanctuaire disposé tout en longueur comprend quelques

pans de

murs où alternent la brique et le calcaire, des alignements de colonnes

de

marbre, des sols en mosaïques et un intéressant baptistère.

Cette église

fut la première au monde à être dédiée à Marie. Elle est devenue plus

tard une

cathédrale dans les murs de laquelle se déroula un évènement-clef de

l'histoire

religieuse chrétienne : le concile d'Ephèse (431). Troisième concile

oecuménique de l'Eglise, ce rassemblement d'évêques décida en

particulier

d'accorder à la Vierge le titre de "Mère de Dieu". En 1930, on

découvrit

dans le narthex de cette église une plaque inscrite du VIème siècle,

par

laquelle l'évêque Hypatius confirmait la tenue du concile dans ce

sanctuaire.

L'église

de la Vierge Marie à Ephèse

(members.virtualtourist.com).

Mais

l'élement

le plus spectaculaire se trouve à quelques kilomètres au sud de

l'ancienne

métropole. Parmi les documents se rapportant à la vie de Marie à

Ephèse, figure

un recueil de révélations étonnantes faites il y a seulement deux

siècles par

une religieuse allemande, Anne-Catherine Emmerich (1774-1824). Sans

avoir

jamais quitté sa Westphalie natale, cette grande mystique dit avoir eu

des

visions surnaturelles de la maison d'Ephèse dans laquelle la Vierge

Marie

aurait vécu. Ses révélations contiennent de nombreux détails

descriptifs sur cette habitation. Les paroles de la religieuse furent

recueillies et publiées au XIXème siècle

par l'écrivain allemand Clemens Brentano.

En 1881, l'abbé

français Julien Gouyet fit une excursion dans les environs d'Ephèse en

cherchant d'éventuelles traces de ce lieu oublié. A son

retour il déclara avoir retrouvé la maison de Marie à partir des

indications de la

voyante allemande. Mais ses affirmations ne furent pas prises au

sérieux.

La décennie

suivante vit cependant la redécouverte du même site par deux

enseignants d'un lycée

français religieux implanté à Izmir, à proximité d'Ephèse. En

1891, une religieuse de l'hôpital français d'Izmir entendit pendant un

repas la

lecture d'un extrait de la "Vie de la Vierge" d'Anne-Catherine, qui

décrivait précisément la maison de Marie implantée dans la région

d'Ephèse. Interpellée par

la quantité de détails concrets qu'il contenait, elle suggéra à deux

pères

lazaristes, Eugène Poulin et Henri Jung, d'aller vérifier ces

révélations sur

le terrain.

Les deux prêtres

se montrèrent fort sceptiques, mais acceptèrent néanmoins de se rendre

sur

place, persuadés de ne rien trouver. Une petite expédition se mit en

route en

suivant les indications du livre d'Anne-catherine, qui les conduisit à

faire

l'ascension du mont Bülbül-Dag, au sud d'Ephèse.

Parvenus sur un plateau difficilement accessible, les explorateurs

aperçurent

un rocher en à-pic et les ruines d'un château, éléments conformes à la

description donnée. Dans un bosquet d'arbres et tout près d'une source,

ils

trouvèrent les pans de murs délabrés d'une petite chapelle désaffectée.

En

comparant les détails de l'édifice au contenu du texte

d'Anne-Catherine, il

s'aperçurent que sa forme et ses dimensions coïncidaient avec une

exactitude

qui les stupéfia. Ils furent dès lors convaincus d'avoir retrouvé la

maison de

Marie.

L'édifice était

composé de deux pièces successives, terminées par une abside en

demi-cercle et

deux pièces latérales. D'après Anne-Catherine, l'habitation avait été

transformée en chapelle après sa mort. Les deux premières pièces

étaient

séparées par une cheminée centrale. L'abside abritait l'oratoire de

Marie, la

pièce de droite était sa chambre à coucher et celle de gauche un

cellier. Dans

la chambre, la couchette était appuyée contre le mur le long duquel une

saillie

horizontale avait servi de support.

La Maison de Marie près d'Ephèse

(bible-service.net).

|

Plan de la Maison de Marie

(safaksalli.wordpress.com).

|

La concordance

constatée entre le texte et le terrain incita les pères à organiser

d'autres

expéditions sur place, qui confirmèrent

les observations faites et suscitèrent la réalisation de véritables

fouilles. Dans les années

1898-99, des sondages furent réalisés dans le sous-sol de l'édifice. On

retrouva un ancien

dallage, puis des restes calcinés d'un ancien foyer, et au fond le

chevet

d'origine polygonal de l'oratoire. Chaque résultat obtenu correspondait

en tout

point à ce qui était annoncé dans le document. Une enquête menée auprès

de la population locale révéla qu'une

vieille tradition associait ce lieu à la maison de Marie.

L'authenticité

du site fut officiellement reconnue, d'abord en 1899 par l'archevêque

d'Izmir,

puis en 1967 par le pape Paul VI. Dès lors les visites et les

pélerinages

affluèrent. La maison fut reconstruite à partir de ses ruines, et le

lieu fut

appelé en turc Meryem Ana Evi (maison

de la mère Marie), ou encore Panaya Kapulu

(porte de la toute-sainte).

Les révélations

d'Anne-Catherine Emmerich ne se limitent pas à une description statique

du

site. Elles relatent également des épisodes de la vie quotidienne de

Marie

alors qu'elle séjournait dans sa demeure. Elles décrivent le

traumatisme

psychologique dû au souvenir de la terrible mort de son fils, dont elle

ne se

remit jamais. Elles indiquent que la Vierge aménagea un chemin de croix

à

l'extérieur, toujours marqué aujourd'hui. Elles relatent comment elle

décéda et

fut inhumée par les apôtres, dans une tombe rupestre qu'ils trouvèrent

vide

trois jours plus tard.

Bien que la

religieuse allemande fasse état d'une sépulture de Marie à Ephèse, une tCelle tombe n'a pas encore été

retrouvée. Mais la voyante explique également pourquoi il existe aussi

un

tombeau de Marie à Jérusalem. Selon elle, Marie s'étant rendue âgée et

malade

dans la ville sainte, aurait choisi un tombeau pour elle-même sur le

mont des

Oliviers. Elle aurait pourtant pu regagner Ephèse où elle serait

décédée,

laissant inutilisée la sépulture réservée à Jérusalem.

Références :

[1] - "L'Assomption

racontée", 26 nov. 2009

(prophetesetmystiques.blogspot.com).

[2] - "La

maison de Marie à Ephèse"

(ac-emmerich.fr).

[3] - A.

P. Timoni (Mgr) : "Panaghia-Capouli,

ou maison de la Sainte Vierge près d'Ephèse".

Librairie religieuse H. Oudin, Paris, Poitiers 1896

(livres-mystiques.com).

|