Le débat sur les conditions

d'émergence de la nation israélite est illustré par un ensemble de

découvertes

peu connues, faites par des archéologues de l'Université de Haïfa, qui

montrent de

manière significative les difficultés d'interprétation des anciens

vestiges et

les controverses qu'ils peuvent provoquer.

Un

assemblage de pierres

original

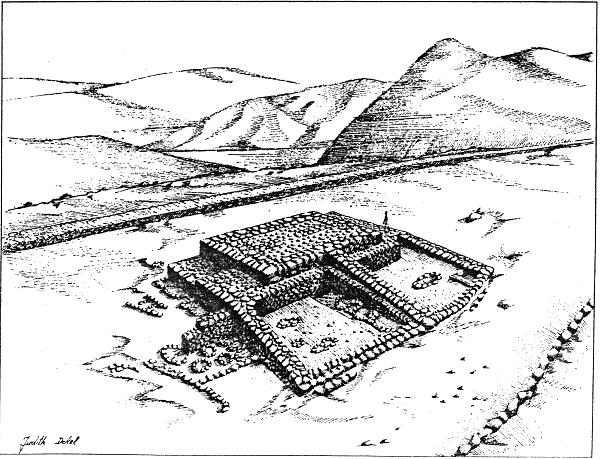

En 1978, l'équipe

d'archéologues du professeur Adam Zertal, de l’Université de Haifa,

prospecta

sur le mont Ebal, proche de Sichem en Samarie, à la recherche

d'éventuels vestiges

antiques. Les chercheurs avançaient à pied en scrutant le sol lorsque

leur attention

fut attirée par un volumineux tas de pierres entouré de quelques

tessons de

poteries. Ils dégagèrent le tumulus et virent apparaître une structure

de forme originale : un assemblage rectangulaire

de pierres brutes muni d'une rampe d’accès en légère pente [1].

Un tas de

pierres qui allait révéler

bien des surprises

(shechem.org).

|

Une

structure inhabituelle

apparaît peu

à peu

(ebal.haifa.ac.il).

|

Autour et à

l'intérieur de la structure furent également mis au jour des murets

secondaires,

ainsi que de nombreux artéfacts tels que des poteries, des ossements

d'animaux brûlés,

de la cendre et des morceaux de plâtre. Le type de terres cuites

trouvées sur

place permit de dater l'occupation du site du début de l'âge du fer,

entre les

XIIIème et XIIème siècles avant notre ère.

On trouva

également

deux petites amulettes égyptiennes en forme de scarabées, qui portaient

des

motifs gravés représentant une sorte de rosace et deux cobras. Ce type

d'amulette déjà connu existe en cinq exemplaires, qui remontent aux

règnes de

Ramsès II et de Ramsès III ; ces âges sont en accord avec ceux des

autres

poteries du mont Ebal.

Poterie reconstituée

du mont Ebal

(shechem.org).

|

Scarabée égyptien

du mont Ebal

(shechem.org).

|

Les ossements

d'animaux

calcinés furent envoyés en laboratoire pour être soumis à une étude

détaillée. C'étaient

ceux de jeunes mammifères âgés de moins d'un an et appartenant à quatre

espèces

uniquement : chèvres, bovins, moutons et daims.

La disposition

du site ne ressemblant à rien de connu, les archéologues en cherchèrent

vainement

une interprétation satisfaisante. Deux hypothèses furent formulées,

celle d’une

tour de guet et celle d’une ferme, propositions toutefois peu

convaincantes selon

les chercheurs qui l'avaient dégagé [2].

Le

sous-sol contient une strate inférieure

légèrement plus ancienne

(ebal.haifa.ac.il).

Une toute

autre explication vint en 1983 lorsqu'un jeune archéologue de passage,

David Eitam,

suggéra que la clef de l'interprétation du site devait se trouver dans

les

ossements brûlés. Zertal pensa alors à un autel à sacrifices, et se

documenta

sur les pratiques hébraïques en matière de sacrifices d'animaux. Se

référant à

l’Ancien Testament, il trouva alors deux passages des livres du

Deutéronome et

de Josué qui relataient précisément l’édification d’un autel israélite

sur le

mont Ebal en Samarie.

Ces brefs

passages de l'Ecriture rapportent en effet la construction d'un autel

sur cette

colline peu après l'entrée en Terre promise, juste après la prise de

Jéricho et

celle de Aï (Dt. 27, 1-13 ; Js. 8, 30-35). Une cérémonie religieuse y

aurait été

célébrée par Josué en présence du peuple hébreu rassemblé. L'Arche

d'Alliance aurait

été exposée sur le mont et le peuple aurait renouvelé son alliance, une

moitié

des Hébreux se tenant d'un côté sur le mont Ebal et l'autre sur le mont

Garizim

voisin.

La

structure de pierres

après restauration

(shechem.org).

|

L'ensemble

constituait vraisemblablement

un autel de

plein air

(shechem.org).

|

A la lumière

de ces deux textes, les éléments archéologiques mis au jour trouvèrent

désormais

un sens. Les ossements brûlés étaient ceux des animaux sacrifiés sur

l’autel ; ils appartenaient précisément à des espèces cachères

décrites

dans la Bible. La date du XIIIème siècle av. J.-C. donnée par les

poteries et les

scarabées pour l'occupation du site pouvait correspondre à l'époque de

l‘entrée

des Israélites en Canaan.

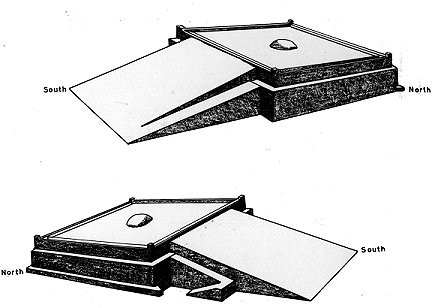

Un éclairage

supplémentaire

se révéla lorsque les chercheurs esquissèrent sur le papier une

reconstitution probable

de l'autel dans son état d’origine. Ils réalisèrent à leur grand

étonnement que

sa forme était quasiment identique à celle d'un autre autel élevé près

du

Temple de Jérusalem et décrit dans la littérature rabbinique du Talmud.

On

retrouvait exactement la même disposition rectangulaire surélevée et

munie

d'une rampe d'accès [3]. Quoique

plus de mille ans séparaient les deux constructions, leur

similarité

dénotait la conservation d'une même tradition dans la manière de

construire les

autels.

Autel

du Temple de

Jérusalem. Reconstitution

(ebal.haifa.ac.il).

La découverte

faite

sur le mont Ebal apporta des éléments d'un intérêt crucial, car elle

concernait

l'époque présumée de la conquête de la Terre promise assez mal

documentée en

dehors de la Bible. Bien que ce site archéologique soit encore peu

connu du

public, il constitue l'un des témoignages qui s'accordent le mieux avec

un

épisode biblique de l'établissement des Hébreux en Canaan [4][5].

Cependant la

publication de ces résultats provoqua de vives protestations dans le

monde

universitaire, car les conclusions exprimées allaient à l'encontre de

l'idée répandue

selon laquelle la conquête biblique de la Terre promise relevait du

mythe

plutôt que de l'Histoire.

Des enclos

en forme de pieds

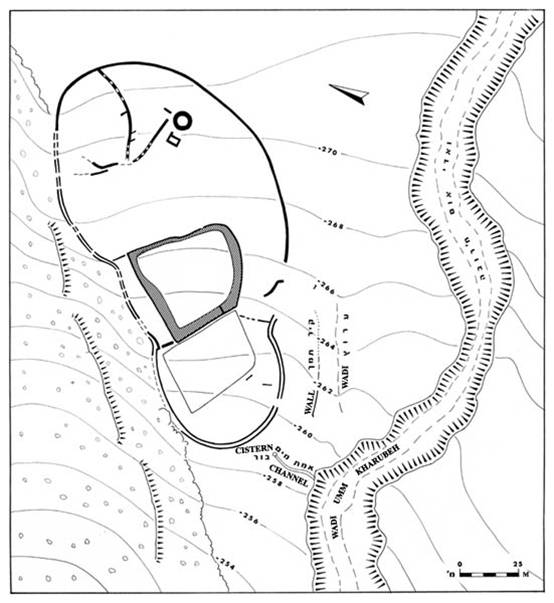

Mais

les surprenantes découvertes du professeur Zertal ne s'arrêtèrent pas

là. Dans

les années 1990, son équipe mit au jour dans les collines situées à

l'ouest de

la vallée du Jourdain une série de curieux enclos formés par des

murets, dont

la particularité résidait dans leur plan qui ressemblait à d'immenses

traces de

pas humains.

Les fouilles

que

Zertal effectua dans et autour de ces enclos précisèrent les

caractéristiques de

ces "pieds géants". Les murs assemblés en pierres sèches ne

dépassaient pas un mètre de haut, et deux d'entre eux étaient entourés

d'un

chemin pavé qui encerclait leur clôture. Des restes de vaisselle et

d'ossements

d'animaux furent trouvés et permirent de dater leur occupation au tout

début de

l'âge du fer, c'est-à-dire autour du XIIème siècle avant notre ère. Les

assemblages de pierres de cette forme sont au nombre de cinq, disposés

sur une

ligne de plusieurs kilomètres longeant la vallée du Jourdain puis

s'infléchissant vers l'ouest jusqu'au mont Ebal.

Vue aérienne de l'un

des

enclos en forme de pied

(Pr. A. Zertal)

|

Relevé topographique de

la structure

(Pr. A. Zertal)

|

Qui étaient

les bâtisseurs de ces enclos et quelle était leur raison d'être ? Là

aussi, Adam

Zertal chercha une interprétation dans l'Ancien Testament. Comme

l'entrée du

peuple hébreu en Canaan peut être placée chronologiquement au début de

l'âge du

fer, il proposa d'assimiler ces sites à des campements militaires

utilisés par

le peuple d'Israël sous Josué. Il fit un lien avec le site de Guilgal

mentionné

dans la Bible comme étant le ou les camps de base des expéditions

guerrières

dirigées par Josué.

Quelle

autre

explication suggérer ? La disposition des enclos suit un tracé

conduisant de la

région de Jéricho au mont Ebal. L'image des pieds pourrait matérialiser

l'entrée

et la prise de possession d'un territoire, un symbole que l'on retrouve

également

dans la culture égyptienne. Le chemin pavé qui ceinture chaque mur a

peut-être

servi à des processions rituelles. La disposition des enclos, leur

situation et

leur datation, en font les premières traces possibles de campements

hébreux du

temps de Josué [6][7].

L'extrémité d'un des

enclos en forme de pieds

(freerepublic.com).

Références :

|