L'exécution

de Jésus, telle qu'elle est rapportée dans les évangiles, est précédée

du récit des épreuves qui lui furent infligées. Dès la sentence

prononcée Jésus fut maltraité, flagellé, coiffé par dérision d'une

couronne tressée

d'épines, puis dirigé vers le lieu d'exécution. Il fut contraint

de

porter sa croix et fit plusieurs chutes en subissant les coups des

soldats. Un passant nommé Simon de Cyrène fut réquisitionné

pour l'aider à porter son fardeau.

Les

Ecritures désignent le lieu de la mise à mort par le mot "Golgotha",

qui signifie "crâne" en hébreu et qui se trouvait à l'extérieur du

rempart. On peut croire que l'itinéraire suivi correspond à l'actuelle Via dolorosa,

une ruelle qui traverse d'Est

en Ouest le

centre ancien de Jérusalem, à

partir

du couvent de l'Ecce homo et jusqu'à la

Basilique du Saint-Sépulcre.

Jésus

fut cloué sur la croix en

même temps que deux autres condamnés. Un écriteau

portant la mention : "Jésus le Nazaréen, roi

des Juifs" fut fixé au-dessus de

sa tête. Une foule de

témoins hostiles assista à l'affreuse agonie en l'insultant.

Quelques-uns de ses proches

étaient également présents, dont sa mère, l'apôtre Jean et Marie de

Magdala. Les

soldats récupérèrent même ses vêtements en se les partageant par tirage

au sort. On lui

tendit à boire une éponge imbibée de vinaigre qu'il refusa de prendre.

Vers la sixième heure (environ midi)¸ le ciel s'assombrit et demeura

obscur jusqu'à la neuvième heure (trois heures de l'après-midi),

moment où il mourut à l'issue de douleurs extrêmes.

La

crucifixion, fresque du VIIIème siècle.

Eglise de Santa Maria Antiqua, Rome

(archeoroma.beniculturali.it).

Si l'on en croit les Ecritures, l'instant de sa mort

s'accompagna de phénomènes extraordinaires

: séisme, fissuration du sol, déchirement du rideau du Temple

et résurrection des

morts dans les cimetières. Le centurion s'en émut et reconnut Jésus

comme le "fils de Dieu", tandis qu'un autre soldat

lui perçait la poitrine d'où sortirent du sang et de l'eau. Entretemps

on avait brisé

les jambes

des autres crucifiés pour hâter leur mort, mesure épargnée à Jésus qui

avait déjà expiré (Mt.

27, Mc. 15, Lc. 23, Jn. 19).

Le

récit de cet évènement

fondateur contient des faits dont la

crédibilité relève de la foi. Cependant les informations figurant dans ces textes nous

ont

permis de retrouver quelques éléments concrets relatifs au martyre.

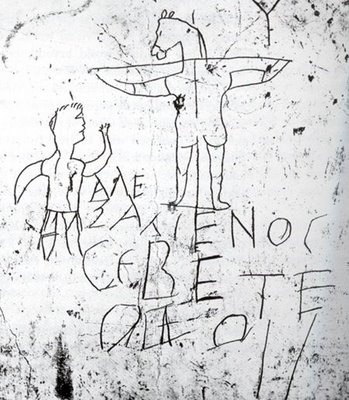

Graffiti

romain du IIIe

siècle représentant

par dérision

le Christ crucifié avec la tête d'un âne

(timothypauljones.com).

Les témoignages

historiques

Les plus anciens échos de la

crucifixion de Jésus de Nazareth apparaissent

dans la littérature antique des Ier et IIe siècles. Ce sont des écrits

émanant

d'historiens non chrétiens qui évoquent l'existence de Jésus-Christ et

sa

condamnation à mort. Le plus important d'entre eux est sans doute celui

de

Flavius Josèphe (37-97), qui écrivit vers 93 dans ses Antiquités

judaïques

:

"En ce temps-là

paraît Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme,

car

c'était un faiseur de prodiges, un maître des gens qui recevaient avec

joie la

vérité. Il entraîna beaucoup de Juifs et aussi beaucoup de Grecs ;

Celui-là était le Christ. Et quand Pilate, sur la dénonciation des

premiers

parmi nous le condamna à la croix, ceux qui l'avaient aimé précédemment

ne

cessèrent pas".

Au début

du IIe siècle, l'historien romain Tacite (v. 55-120 ap.

J.-C.) déclare dans ses Annales (15, 44) à propos d'un incendie

ayant

ravagé la ville de Rome : "Néron

accusa ceux que leurs abominations faisait détester et que la foule

appelait

chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, qui fut condamné sous le

principat de

Tibère par le procurateur Ponce Pilate. Réprimée sur le moment, cette

détestable superstition perçait de nouveau, non pas seulement en Judée

mais

encore à Rome".

Portrait de Tacite,

réalisé

d'après

un supposé buste antique

(fr.wikipedia.org).

|

Page des

Annales de Tacite (15, 44)

où sont mentionnés le Christ et les chrétiens

(en.wikipedia.org).

|

Un orateur syrien du

IIe siècle, Lucien de Samosate (125-192),

affirme également que le fondateur du christianisme a été crucifié : "Celui qui est honoré en Palestine, où

il fut mis en croix pour avoir introduit ce nouveau culte parmi les

hommes ...

Le premier législateur [des chrétiens] les a encore persuadés qu'ils

sont tous

frères. Dès qu'ils ont une fois changé de culte, ils renoncent aux

dieux des

Grecs et adorent le sophiste crucifié dont ils suivent les lois".

Citons

enfin un

document judaïque, le Talmud de Babylone (Sanhédrin 43a), compilé à

partir du

IIIe siècle et qui indique : "La

veille de Pâques, on a pendu Yéshu (Jésus). Pendant les 40 jours qui

précédèrent l’exécution, un héraut allait en criant : 'Il sera lapidé

parce

qu'il a pratiqué la magie, trompé et égaré Israël. Si quiconque a

quelque chose

à dire en sa faveur, qu’il s’avance en son nom.' Mais on ne trouva

personne qui

témoignât en sa faveur et on le pendit la veille de Pâques" [1][2].

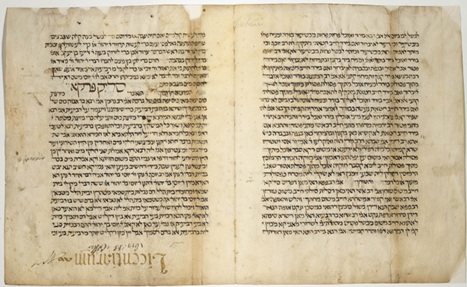

Exemplaire

du Talmud babylonien

(cdisys.com).

La crucifixion

dans l’Antiquité

En-dehors de

son application au personnage de Jésus, la pratique

de la crucifixion à l’époque romaine est attestée par d’autres textes

anciens. Cette

méthode d'exécution qui consistait à suspendre ou clouer les condamnés

sur des

planches de bois pour provoquer leur mort par asphyxie fut d'abord

pratiquée

chez les Celtes, les Perses et les Phéniciens avant d'être introduite

chez les

Romains. Ceux-ci l'utilisèrent parfois en masse, comme en 71 av. J.-C.

lorsque

six mille partisans de l'insurrection spartakiste furent crucifiés sur

la Via

Appia, ou lors de la révolte juive de 70 ap. J.-C. quand le général

Titus

fit crucifier des milliers de Juifs à Jérusalem. Considéré comme la

plus

cruelle des formes de mise à mort, ce supplice fut finalement interdit

au IVe

siècle par l'empereur Constantin.

Pendant longtemps on ne

disposa pas de trace matérielle de cette pratique barbare, jusqu'à ce

qu'en

1968 l'archéologue israélien Vassilios Tzaferis découvre dans une tombe

de

Givat ha-Mivtar, près de Jérusalem, le squelette d'un homme qui avait

été

crucifié [3]. Le corps trouvé dans un

sarcophage avait les chevilles traversées de part en part par un clou

long de

17 centimètres. L'état des poignets montrait qu'ils avaient également

été

percés de clous. Le tibia gauche présentait une fracture, indiquant

qu'il avait

reçu le coup de grâce comme le notent les évangiles. Le talon avait

éclaté,

témoignant de la violence des coups portés par le bourreau.

Le nom gravé sur le

cercueil précise l'identité du condamné : Yohan, fils de Hagakol. Son

exécution

date probablement de l'an 70, moment où Titus ordonna la crucifixion de

plusieurs milliers de Juifs. Cette découverte est l’unique preuve

archéologique

connue de la réalité de la crucifixion en Israël.

Talon

de l'homme crucifié de Jérusalem

(timesofisrael.com).

La date de la

crucifixion de Jésus

Ceux qui

reconnaissent la réalité historique de la Passion de Jésus-Christ

ont cependant encore à résoudre le problème de sa chronologie. En deux

millénaires de chrétienté, de nombreux savants ont tenté de retrouver

par le

calcul la date précise de l'évènement, sans pour autant parvenir à un

véritable consensus.

Les calculs se

fondent d'abord sur les indices temporels fournis

par les textes bibliques. Des évangiles il ressort que l'exécution a eu

lieu

une veille de sabbat, donc un vendredi, et que la Pâque juive tombait

cette

année-là un samedi. Or d'après l'Ancien Testament (Ex. 12,18), la Pâque

juive

se place le 14 ou le 15 du mois de Nisan (mars-avril). Par ailleurs,

nous

savons par des sources historiques que le gouverneur Ponce Pilate fut

préfet de

Judée de 26 à 36. Durant cette décennie, il se trouve seulement cinq

années

pour lesquelles le 14 ou le 15 de Nisan tombe un samedi. Par

recoupements, les

historiens retiennent fréquemment les deux dates les plus plausibles

pour la

crucifixion, celles du vendredi 26 mars 30 et du 3 avril 33.

Le calendrier hébreu

(johnpratt.com).

Un moyen de départager

ces deux possibilités se trouve peut-être

dans le récit de la Passion lui-même, qui décrit la survenue de

phénomènes

surnaturels et spectaculaires perçus par les témoins de la scène.

Le

premier élément de comparaison concerne les

ténèbres qui auraient accompagné la crucifixion de Jésus. A ce propos,

l'auteur

chrétien Jules l’Africain (v. 160-240) cite un historien mal connu du

Ier

siècle, un certain Thallus : "Thallus,

au troisième livre de son Histoire, explique cette obscurité par une

éclipse,

ce qui me parait inacceptable !" [4].

Il est certes tentant

d'attribuer à une éclipse l'obscurité signalée dans le récit. En fait

une

éclipse de Soleil (le Soleil masqué par la Lune) n'est pas

envisageable, car la

Pâque juive a toujours lieu en période de pleine Lune et les éclipses

de Soleil

sont alors impossibles. Seule une éclipse de Lune (la Lune dans l'ombre

de la

Terre) peut se produire pendant cette période, mais en aucun cas elle

ne peut

expliquer une telle obscurité, et certainement pas pendant trois heures.

Jules

l’Africain cite

également l'historien Phlégon de Tralles, qui aurait mentionné

l'observation

d'une éclipse anormale à cette époque : "Phlégon

rapporte qu'au temps de César Tibère, pendant la pleine Lune, il y eut

une

éclipse totale de Soleil de la sixième à la neuvième heure" [5].

Ce

passage paraît concorder de manière surprenante

avec les évangiles. Un texte comparable du même Phlégon et cité par

saint Jérôme

(347-420) en dit davantage : "La

quatrième année de la 202ème Olympiade, une éclipse de soleil se

produisit,

plus importante et plus extraordinaire que toutes les précédentes. A la

sixième

heure, le jour se transforma en nuit noire de sorte que les étoiles

furent

visibles dans le ciel. Un tremblement de terre ébranla en Bithynie de

nombreuses

constructions dans la ville de Nicée" [6].

Ces affirmations

reprises par des auteurs chrétiens ont certes

pu être influencées par le contexte religieux de leur époque ; quoi

qu’il en soit, cet extrait donne un

élément

chronologique, car la 202ème olympiade correspond à l'an 32 ou 33 de

notre ère.

Ce qui n'explique pas l'origine de l'obscurité, à moins de croire à un

véritable miracle

au sens strict.

La

Lune prend parfois une

couleur rougeâtre

pendant une éclipse de Lune

(zenit-photo.com).

Une étude publiée en

1983 dans la revue Nature par deux physiciens de l'université

d'Oxford,

Colin J. Humphreys et W. Graeme Waddington, reprenait la piste de

l'éclipse de

Lune en supposant que la Lune ait pris ce jour-là une couleur

rougeâtre, comme

pourrait le suggérer l'interprétation de certains textes [7]. Ces

chercheurs constataient avec surprise qu'une

telle éclipse avait effectivement eu lieu le 3 avril 33, l'une des deux

dates déjà

pressenties par ailleurs. Cette date emportait donc leur adhésion pour

s'apparenter

à celle de la mort du Christ. Quant à l'origine de l'obscurité, elle

serait due

à un phénomène de vent des sables. Cette conclusion est-elle

satisfaisante ? A défaut

d'un scénario plus convaincant ou plus complet, le mystère demeure.

Références :

[1] - "Jésus

a-t-il réellement existé ? Y a-t-il des

preuves historiques de son existence ?" (gotquestions.org).

[2] - P. et

D. Oddon : "Jésus Christ : preuves de

son existence historique" (info-bible.org).

[3] - V. Tzaferis :

"Crucifixion - The archaeological Evidence". Biblical Archaeology

Review, Jan/Fev. 1985, 44-53 (biblicalarchaeology.org).

[4] - G.W. Bromiley : “Jésus

Christ”, International Standard

Bible Encyclopedia, Vol. 2, E-J, p. 1034 (books.google.fr).

[5] - Ben C. Smith : "Phlegon

of Tralles on the passion phenomena" (textexcavation.com).

[6] - Ibid.

[7] - C. J. Humphreys et W.G. Waddington :

"Dating for the crucifixion". Nature, volume 306, 22-29

décembre 1983.

|