|

Le lieu précis où Jésus de Nazareth

aurait été exécuté, appelé "Golgotha" par les

évangiles, c'est-à-dire

"lieu du crâne" ou "Calvaire", était d'après ces

sources

situé tout près de Jérusalem. Deux millénaires se sont écoulés depuis,

et

l'emplacement supposé du martyre du Christ attire toujours la piété des

pélerins. Aujourd'hui, la recherche de sa localisation exacte relève de

l'enquête

archéologique.

De

timides indices descriptifs figurent dans le textes eux-mêmes. Le soir

de la

mort de Jésus, ses proches détachèrent son corps de la croix et le

déposèrent

dans une tombe implantée à proximité immédiate qu'un prêtre du Temple

et

sympathisant, Joseph d'Arimathie, mit à sa disposition. Le Nouveau

Testament

précise que cette tombe était située dans un jardin, taillée dans le

rocher,

que c'était un tombeau neuf et qu'après l'inhumation on la referma en

roulant

devant son entrée une grande pierre ronde sur laquelle on pouvait

s'asseoir

(Mt. 27-28 ; Mc 15-16 ; Lc 23-24 ; Jn. 19 ; Hb. 13).

La

basilique du Saint-Sépulcre

La plus ancienne tradition

chrétienne place le tombeau de Jésus dans l'actuelle basilique du

Saint-Sépulcre,

construite au l'intérieur de la cité historique de Jérusalem et à

l'Ouest du

mont du Temple. A l'époque de l'évènement, le site se trouvait

en-dehors de

l'enceinte fortifiée de la ville, mais celle-ci fut agrandie en vers

l'an 44,

intégrant désormais le lieu saint dans le périmètre du rempart.

Le

souvenir de l'emplacement de la tombe fut perdu au IIème

siècle, lorsqu'à

la suite de la révolte juive de 132 l'empereur romain Hadrien fit raser

tous

les lieux saints de Jérusalem. Dans le secteur de la future basilique,

il fit

élever une grande esplanade et bâtir un temple dédié à Jupiter.

En

323, l'empereur Constantin se convertit au

christianisme et s'intéressa aux lieux saints chrétiens de Jérusalem.

Il fit

démolir le temple d'Hadrien et creuser sous l'esplanade. Selon l'évêque

Eusèbe

de Césarée, c'est là que la tombe de Jésus fut retrouvée, quoiqu'il ne

précise

pas comment elle fut identifiée. Selon d'autres sources, c'est à sainte

Hélène,

la mère de Constantin, que l'on doit la découverte du Sépulcre à la

suite d'un

rêve qui lui en révéla l'emplacement.

La cour d'entrée de la basilique

du Saint-Sépulcre

(biblewalks.com).

Constantin

fit construire au-dessus de cette

tombe une immense coupole, complétée par une vaste basilique. Le caveau

fut

entièrement dégagé de la masse de calcaire qui l'entourait, et devint

un

volumineux bloc rocheux isolé que l'on appela "édicule" et qui trôna

prestigieusement sous la coupole.

L'histoire

de la basilique de Constantin est

mouvementée. En 1009, le calife arabe Al-Hakim fit entièrement démolir

le

monument, ainsi que le caveau lui-même qui fut littéralement pulvérisé

... Au

point qu'aujourd'hui il n'en reste que quelques fragments épars. La

nouvelle de

ce geste heurta les chrétiens d'Occident et contribua sans doute à

motiver le

mouvement des croisades. En 1099, les chevaliers français s'emparèrent

de

Jérusalem après cinq semaines de siège. Ils rebâtirent la basilique sur

un plan

plus modeste, celui que nous lui connaissons, et taillèrent un nouvel

édicule

pour remplacer le premier.

Edicule

de la tombe de Jésus

(biblewalks.com).

|

Plan schématique du sanctuaire

(planetware.com).

|

Aujourd'hui, l'un des lieux les

plus saints de la Terre aux yeux des chrétiens est un monument bâti

comme une

sorte de labyrinthe truffé de passages dérobés et de curiosités

historiques ;

il mérite de ce fait une brève visite virtuelle.

Vu de l'extérieur, ses

deux grandes coupoles et son clocher rapprochés lui donnent une allure

compacte, enserré au milieu des constructions annexes. L'organisation

de

l'espace intérieur, décoré à profusion, se répartit entre plusieurs

confessions

chrétiennes. La nef est occupée en son centre par un vaste choeur au

sol de

marbre entouré d'un mur, où siègent les patriarches ortodoxes. Face à

celui-ci

et sur la gauche se tient un imposant cube de pierre, qui n'est autre

que le

massif édicule du tombeau de Jésus-Christ.

Chapelle jacobite en attente de

restauration

(biblewalks.com).

|

Tombe dite de Joseph d'Arimathie,

derrière l'église

jacobite

(christusrex.org).

|

Autour

du volume central de la basilique se

greffent plusieurs salles annexes non dépourvues d'intérêt. L'une des

chapelles

latérales qui entourent l'édicule communique avec un ancien tombeau

aménagé

dans une antique carrière et appelé sans certitude "la tombe de Joseph

d'Arimathie". Face à l'entrée principale s'ouvre un double oratoire

franciscain, ainsi qu'un long couloir en angle conduisant à une

magnifique

chapelle romane dite des Croisés.

Percé

à l'extrémité est du monument, un large

escalier descend vers une vaste salle souterraine, la chapelle

Sainte-Hélène,

qui possède elle-même encore deux ouvertures discrètes. L'une descend

vers la

citerne où la croix du Christ aurait été retrouvée, et l'autre vers une

seconde

cavité dénommée la chapelle Saint-Vartan.

A

droite de l'entrée principale, deux escaliers

étroits montent vers une double chapelle abondamment ornée d'or et

d'argent et

qui n'est autre que le traditionnel Calvaire. Un rocher protégé par une

vitrine

matérialise le point où aurait été plantée la croix.

L'autel

du

Calvaire

(biblewalks.com).

Lorsqu'on

retourne sur le parvis extérieur, on ne

manquera pas d'aller explorer une autre curiosité souterraine. En

traversant deux

pauvres chapelles copte et éthiopienne, on atteindra une petite église

copte dédiée

à sainte Hélène, qui donne accès via

un escalier rupestre à deux plans d'eau souterrains ; l'histoire admet

qu'ils

servirent de citernes au chantier de construction du premier sanctuaire.

L'importance

que les pélerins accordent au

Saint-Sépulcre ne prouve pas l'authenticité du lieu saint. Quels

éléments

pourraient l'attester ? Pour le savoir, une importante campagne de

fouilles a

été menée sur place à partir des années 1960, dans le cadre d'un

programme

interconfessionnel coordonné par le père Virgilio Corbo, du Studium Biblicum Franciscanum de

Jérusalem. Après avoir retiré le dallage du sol, les fouilleurs

trouvèrent des

vestiges qui confirmaient l'existence d'une vaste carrière durant l'ère

préchrétienne et d'un cimetière au temps de Jésus. Les tombes qui

datent

du Ier siècle accréditent le lien avec les évangiles de la Passion,

quoique

l'identification de celle de Jésus demeure incertaine.

L'église copte Sainte-Hélène

(biblewalks.com). |

L'une

des citernes souterraines

(biblewalks.com).

|

Des

recherches effectuées dans la

chapelle Saint-Vartan ont cependant donné des résultats déterminants :

d'autres

traces de carrières, un pan de mur et surtout un antique graffiti qui représente un élégant

navire marchand accompagné d'une inscription latine signifiant :

"Seigneur, nous devons partir" (Domine

ivimus). Or

cette œuvre, datée à peu près du IIème siècle, est

antérieure à l'époque byzantine ; elle prouve donc que la vénération du

site est plus

ancienne. Le site du Saint-Sépulcre semble dès lors compatible avec

l'antique tradition.

Dessin d'un navire

datant des tout premiers

siècles

(sacred-destinations.com). |

Chapelle de l'Invention de la Croix

(biblewalks.com). |

La

Tombe du Jardin

La

solution précédente paraît donc solidement établie, et pourtant

elle n'est pas la seule proposée. A partir du XVIIIème siècle en effet,

des doutes furent émis quant à l’identification du Saint-Sépulcre au

tombeau de

Jésus-Christ. Les

esprits sceptiques soulevaient

le fait que la tombe traditionnelle se trouvait à l’intérieur du

rempart de

Jérusalem, alors que la crucifixion avait eu lieu en-dehors des murs.

Partant

de cette idée, le général britannique Charles Gordon se mit à la

recherche d'un

site alternatif, et prospecta en 1883 à l'extérieur du rempart. Il

remarqua au

Nord de la ville un escarpement rocheux percé de deux grandes cavités

qui

ressemblaient étrangement aux orbites d'un crâne humain. Faisant alors

le

rapprochement avec l'expression de "lieu du crâne" citée dans

l'Ecriture, il pensa que c'était là le lieu historique de la

crucifixion.

L'hypothèse

de Gordon fit son chemin dans la

société britannique. Un rapport de fouilles de 1867 émanant de

l'archéologue

suisse Conrad Schick avait d'ailleurs déjà décrit une ancienne tombe

rupestre

découverte à quelques mètres du rocher de Gordon. La façade de cette

tombe

toujours accessible portait des traces évoquant la forme d'une grande

pierre

circulaire, ainsi qu'une rainure dans le sol, et l'intérieur consistait

en deux

petites pièces rectangulaires. Ces détails paraissant compatibles avec

les

écritures, un nombre croissant de pélerins se rangèrent à l'avis de

Gordon.

Aujourd'hui intégré à un jardin magnifique, le site est tenu par des

pélerins

protestants qui le considèrent comme la sépulture possible de Jésus de

Nazareth.

La tombe dite du Jardin

(anchorstone.com).

Cependant

les résultats des investigations ultérieures

n'allèrent pas dans ce sens. Des fouilles menées sur place par Karl

Beckholt en

1904 mirent au jour divers objets, parmi lesquels des figurines de

terre cuite

typiques de l'âge du fer. Le professeur israélien Gabriel Barkay, de

l'Université hébraïque de Jérusalem, étudia à son tour le site en 1974

et en

conclut que la disposition de la tombe du jardin indiquait également le

VIIème

siècle av. J.-C., d'autant plus qu'elle était entourée d'un immense

cimetière

lui aussi daté de l'âge du fer.

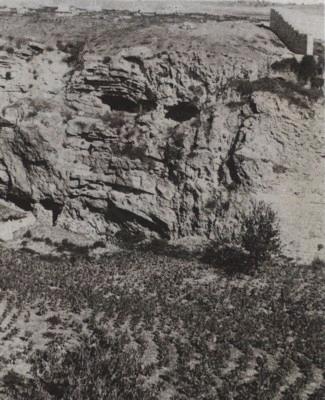

Ancienne vue de la colline

du Golgotha

selon Charles

Gordon

(users.netconnect.com.au/~leedas).

|

Le même site aujourd'hui

(wyattmuseum.com).

|

Dès lors que Jésus avait

été enterré dans un tombeau neuf, la tombe du jardin ne pouvait plus

prétendre être

la sienne. Par suite, la tombe du jardin bénéficia de moins de crédit

que celle

du Saint-Sépulcre.

Au-delà du problème de

l'authenticité de cette sépulture, les visiteurs apprécient néanmoins

son intérêt

pédagogique et le fait qu'elle est restée pratiquement dans son état

d'origine.

Le

caveau de Talpiot

En

2007, la diffusion télévisée d'un film

documentaire intitulé "Le tombeau de Jésus" fit la "une"

de la presse mondiale. Il décrivait une nécropole souterraine antique

découverte en 1980 dans le quartier de Talpiot, dans la banlieue sud de

Jérusalem. Elle contenait une dizaine d'ossuaires datant du premier

siècle,

dont six portaient des noms gravés parmi lesquels on pouvait lire des

expressions à consonance biblique : "Jésus fils de Joseph",

"Maria", "Yosé", "Matthieu", "Mariamene e

Mara" et "Juda fils de Jésus". Le cinéaste James Cameron

affirmait qu'il s'agissait sans doute là de Jésus de Nazareth et de sa

famille,

suggérant que Mariamene n'était autre que Marie-Madeleine son épouse,

et Juda

leur fils. Maria devait être sa mère, et Matthieu et Yosé ses frères.

Cette

thèse défendue par l'archéologue israélien

Simcha Jacobovichi s'appuyait essentiellement sur des calculs

statistiques

d’occurrence des prénoms et sur des analyses de l'ADN trouvé sur des

fragments

d'ossements.

L'entrée du caveau de Talpiot

(dsc.discovery.com).

La

diffusion de ce reportage souleva une controverse

passionnée et surtout beaucoup de scepticisme. Le rapprochement avec le

Jésus

des évangiles paraissait un peu forcé pour plusieurs raisons. En

premier lieu,

les prénoms trouvés sur ces ossuaires étaient très courants à l'époque,

et même

l'expression "Jésus fils de Joseph" a été retrouvée dans deux ou

trois autres tombes. Ensuite, aucun texte biblique ne présentait

Jésus-Christ

comme marié et père de famille. De même, le prénom de Marie-Madeleine

n'exisait

pas au Ier siècle, et il n'avait rien à voir avec celui de Mariamene.

Enfin,

l'absence de parenté entre Mariamene et Jésus, indiquée par l'ADN, ne

prouvait pas

qu'ils étaient mari et femme.

En

résumé, cette enquête pêchait par un manque de

rigueur et ne remporta pas beaucoup de suffrages dans le milieu

universitaire.

Conclusion

Entre

les trois sites précédemment décrits,

l'identification du véritable tombeau de Jésus de Nazareth n'est plus

guère

discutée. Une longue tradition soutient le Saint-Sépulcre, et les

résultats des

fouilles semblent le confirmer. La tombe du jardin paraît trop ancienne

pour

être celle du Christ, et le caveau de Talpiot souffre d'un lien

difficile à

établir avec les évangiles. Cela dit, le choix d'une conclusion dépend

également du regard que l'on porte sur le récit de la mort et de la

résurrection de Jésus-Christ.

Références :

[1] - J. Abela : "Le

lieu de la Résurrection".

Franciscan Cyberspot, sept. 2005.

[2] - R.H. Smith : "The

Tomb of Jesus". The Biblical

Archaeologist Vol.

XXX, 1967, 3, pp. 74-90.

[3] - J. Abela : "D'une

carrière de pierre jusqu'au jardin (VIII sec. ac - 135 dc)".

Franciscan Cyberspot, sept. 2005.

[4] - R. Hofman : "Church

of Holy Sepulchre" (BibleWalks.com).

[5] - D. Bahat : "Does

the Holy Sepulchre Church Mark the Burial of Jesus ?" Biblical

Archaeology Review,

Online

Exclusives (bib-arch.org).

[6] - "Jérusalem

: la basilique du Saint-Sépulcre". Israel Ministry of Foreign

Affairs, 2 mars 2000 (mfa.gov.il).

[7] - G. Couturier : "Un

pélerin chrétien au Saint-Sépulcre". Interbible, Le Saint-Sépulcre

7/8 (interbible.org).

[8] - S. Davies

:”Thomas : The Fourth

Synoptic Gospel”. The Biblical Archaeologist, Vol. 16,

No

1 (Winter 1983), pp. 6-1.

[9] - "La

Tombe du Jardin".

Brochure

distribuée à l'entrée du lieu-dit "la

Tombe du Jardin" (idumea.org).

[10] - H.

Hayes : "Garden

Tomb, Jerusalem".

Sacred

Destinations, Feb. 11, 2010 (sacred-destinations.com).

[11] - G.

Barkay : "The Garden

Tomb – Was

Jesus buried Here ? " Biblical

Archaeology Review, March/April 1986, pp. 40-55 et 56-57.

[12] - G.

de Lansalut , S. Amar : "A-t-on

retrouvé le tombeau de Jésus ?". Le

Monde des Religions n°

24, 1er juillet 2007 (lemondedesreligions.fr).

[13]

- G. Franz : "The

So-Called Jesus

Family

Tomb “Rediscovered” in Jerusalem”. Associates

for Biblical Research, 17 mars 2007

(biblearchaeology.org).

[14] -

S. Pfann : "The Improper

Application of Statistics in "The Lost Tomb of Jesus" ".

University

of the Holy Land, 2007 (uhl.ac).

|