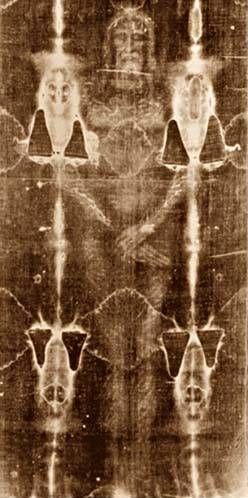

|

La

relique la plus célèbre du monde, pieusement conservée

dans la cathédrale de Turin, est un drap de lin de plus de quatre

mètres de

long sur un de large, et dont la surface présente l'image floue d'un

homme

portant des traces de coups et de blessures. De nombreux chrétiens le

considèrent comme le tissu qui aurait enveloppé le corps de Jésus de

Nazareth après

sa mort, alors que d'autres y voient un simple toile ou œuvre d'art.

Cet objet

a été soumis à des études scientifiques très poussées, et la question

de son

authenticité suscite toujours de vives controverses.

Le Linceul dans l'Histoire

Le Nouveau

Testament évoque brièvement un "linceul

blanc" acheté par Joseph d’Arimathie pour envelopper le corps de

Jésus lors de son inhumation. Les récits des trois premiers évangiles

en font état,

tandis que celui de Jean parle de bandelettes ayant entouré le corps

(Mt. 27,

59 ; Mc. 15, 46 ; Lc. 23, 53 ; Jn. 19, 40 ; 20, 7).

Le destin de ce tissu n'est plus

évoqué après

la Résurrection de Jésus. Un objet considéré comme tel est bien

conservé

aujourd’hui à Turin, mais son existence n’est attestée historiquement

qu’à

partir du XIVème siècle. Quel a pu être son itinéraire avant cette

date ?

Pour tenter de combler ce vide, une

hypothèse a été émise en 1978 par l'écrivain anglais Ian Wilson, qui

proposait

d'assimiler le Linceul de Turin à une autre relique aujourd’hui

disparue, le

"Mandylion d'Edesse". Il s’agissait d’une toile qui circulait entre

le Ier et le XIIème siècles de notre ère, et qui portait, dit-on,

l'image du

visage de Jésus. Selon la théorie de Wilson, le Mandylion ne serait

autre que

notre Linceul, mais replié de manière à ne montrer que sa face.

Une

représentation supposée du Mandylion

d'Edesse : la Sainte Face de Gênes

(fr.wikipedia.org). |

Une image

médiévale

du Saint Suaire sur une médaille de pélerinage

(shroud.info - Copyright Holger Kersten).

|

L'enquête rapporte

une curieuse chronique attribuée à l'évêque Eusèbe de Césarée, d'après

laquelle

c’est Jésus ressuscité lui-même qui aurait offert le Mandylion au roi

d’Edesse,

Abgar, en réponse à une lettre du monarque ! C’est en tout cas dans

cette ville

de l‘Est de la Turquie que le Mandylion semble avoir été conservé à

partir du

Ier siècle. En 943, il fut cédé aux Byzantins qui assiégeaient la

ville. Ceux-ci

le transférèrent à Byzance, où il demeura jusqu’à la prise de la ville

par les

Croisés en 1203. Le Mandylion disparaît alors des annales de l’Histoire.

La relique appelée le "Saint

Suaire" apparaît quant à elle en 1353 à Lirey, près de Troyes, dans le

domaine de la famille de Charny où les pèlerins affluaient pour

l'admirer. En

1453, l'objet fut offert aux ducs de Savoie, qui l'installèrent d'abord

à

Chambéry, puis en 1578 à Turin où il demeura jusqu'à nos jours.

Le roi Abgar recevant le Mandylion.

Peinture

médiévale

(fr.academic.ru).

Les

premières études scientifiques

En 1898, le

photographe italien Secondo Pia prit le tout premier cliché du Linceul.

Il ne

s’attendait pas à ce que l'épreuve négative montre une image en positif

beaucoup

plus nette qu'en lumière naturelle. D'innombrables détails jusque-là

invisibles

se révélèrent sur la silhouette humaine.

Le monde scientifique commença

alors à s'intéresser à la relique. Une série d'examens fut entreprise,

notamment

par le docteur Pierre Barbet, chirurgien à l’hôpital Saint-Joseph de

Paris. Son

étude anatomique, publiée en 1950, menait à la conclusion que "l'homme

du

Linceul" portait tous les signes apparents d’une crucifixion. Plus

précisément, l'examen de l'image révélait de

nombreuses traces évoquant le martyre de Jésus-Christ : coups de fouet,

cicatrices, taches de sang, blessures sur l'épaule, plaie sur la

poitrine,

marques d'épines autour du crâne ...

Le linceul de Turin vu

en image négative

(1000questions.net).

Ce

n'était que le début des investigations

scientifiques qui seraient faites sur le Linceul. En 1973, le

criminologue

suisse Max Frei décela sur le tissu plusieurs variétés de pollens, dont

l'examen

montra qu’ils appartenaient à des essences végétales connues au

Proche-Orient, en

particulier en Judée.

Une

commission scientifique internationale se

constitua en 1978 sous le nom de Shroud

of Turin Research Project (STURP), et réunissait des spécialistes

de

disciplines variées. Sous la supervision de Raymond Rogers, chimiste au

Laboratoire National de Los Alamos en Californie, des analyses

approfondies

furent réalisées à l’aide de techniques de pointe. Pour l’occasion,

sept tonnes

de matériel furent déplacées des Etats-Unis ! Les analyses

portèrent

essentiellement sur l’image et sa composition, et permirent de conclure

que

l’image était formée par l'oxydation de certaines fibres du tissu. Mais

personne ne pouvait expliquer comment elle

avait été produite.

Réunion de

chercheurs du

STURP

préparant l'étude du suaire en 1978 à

Turin

(metalog.org).

|

Echantillonnage

réalisé par le

médecin-légiste

Max Frei, en vue d'une étude pollinique

(shroud2000.com).

|

La datation au carbone 14

Il

parut alors opportun, pour vérifier l'ancienneté

de l'objet, de le soumettre aux méthodes modernes de datation par

radiochronologie, en l'occurence celle du carbone 14. En 1988, trois

échantillons du Linceul furent donc confiés pour analyse à trois

laboratoires équipés

de spectromètres de masse par accélérateur : l’Université d’Oxford,

l’Ecole

Polytechnique Fédérale de Zurich et l’Université de Tucson. Les

résultats de leurs

travaux furent annoncés six mois plus tard : le Linceul de Turin

remontait au

Moyen Age, et avait été confectionné entre 1260 et 1390.

La diffusion de ce

résultat dans les médias produisit l’effet d’une bombe. Tandis que

l'Eglise

catholique acceptait le verdict avec résignation, la nouvelle ne manqua

pas

d'entraîner un déchaînement de passions entre les adversaires et les

partisans

de l’authenticité de l'objet.

Ce résultat était surprenant

parce qu’il entrait en totale contradiction avec ceux des études

précédentes. Pour

expliquer cet âge inattendu, de nombreuses explications plus ou moins

fantaisistes furent invoquées par les tenants de l'authenticité. Le

professeur

Thomas Phillips, physicien à l'Université de Harvard au Massachusets,

imagina par

exemple que l'instant de la Résurrection s'était accompagné d'un

rayonnement

radioactif de neutrons issu du corps ...

Le

Docteur Tite annonçant les résultats

de la datation au radiocarbone en 1988

(spqr7.wordpress.com).

D'autres mécanismes moins "exotiques"

furent également proposés. Une contamination du tissu en carbone plus

récent pouvait

avoir faussé les mesures. Ainsi, le microbiologiste Stephen Mattingly,

de

l’Université de San Antonio au Texas, soupçonna une formation de

matière

organique dans les fibres d'avoir "rajeuni" le support. D'autres

attribuèrent le mauvais résultat à des

dépôts de poussières ou de suie qui se seraient formés au cours des

siècles. Le

nettoyage préliminaire des échantillons avait pourtant été effectué par

les

laboratoires selon des méthodes de dépollution éprouvées.

L'étude la plus pertinente paraît être un travail

de Raymond Rogers, qui constata lors d'examens réalisés par

fluorescence, que

la zone prélevée pour les analyses possédait une composition chimique

différente de celle du reste du Linceul. La présence dans le tissu de

fibres

plus jeunes, probablement due à des raccomodages, impliquait que les

échantillons datés n'étaient pas représentatifs du tissu d'origine.

Autres

travaux sur le Linceul

La

bibliothèque nationale de Budapest, en Hongrie,

possède un vieux manuscrit enluminé qui contient un indice

chronologique

important. Le précieux ouvrage appelé le codex de Pray est daté d'entre

1150 et

1165, et il contient des illustrations peintes de la Passion qui

présentent manifestement

des points communs avec la relique de Turin : le Christ mort est figuré

dans la

même position que l'homme du Linceul, le maillage du tissu est

identique et il

comporte quatre points disposés en L qui correspondent à quatre trous

de

brûlure réels. Si ces détails ne sont pas le fruit du hasard, ils

suggèrent que

l’objet existait déjà au XIIème siècle, en contradiction avec les

résultats du radiocarbone.

Une

représentation supposée

du "Saint Suaire", illustrant le Codex de Pray

(fr.wikipedia.org).

D'autres études faisant appel à des disciplines

scientifiques variées ont encore été menées. Ainsi une photo agrandie

du

Linceul a-t-elle un jour permis au père jésuite Francis Filas, de

l'Université

Loyola de Chicago, de reconnaître sur l’œil droit la forme probable de

quatre

lettres : UCAI. Un examen plus

attentif lui permit également de déceler la forme imperceptible d'une

pièce de

monnaie, qu'une expertise permit d'identifier à un type de pièce

romaine connue

: le dilepton lituus.

Dans la

Jérusalem du Ier siècle,

les Juifs déposaient parfois des pièces de monnaie sur les paupières

des

personnes décédées afin d'empêcher les yeux de se rouvir. Le dilepton lituus porte l'effigie de l'empereur

Tibère et fut émis par Ponce Pilate. Les lettres UCAI appartiennent à

l'expression grecque TIBEPIOU CAICAPOC (de Tibère César) et sont

accompagnées d'une

date d'émission : LIS, soit l'an 30 de notre ère.

En 1996, ce fut au tour de l'œil gauche de révéler

l'image d'une piécette. Les professeurs Pierluigi Baima Bollone et

Nello

Balossino, de l’Université de Turin, découvrirent la trace d'un lepton simpulum tel que ceux qui étaient

frappés en 29 de notre ère.

Découverte des

images

de

pièces de monnaie

(treasureexpeditions.com).

|

Images de pièces

de monnaie

émises

par Ponce Pilate

(empereurs-romains.net).

|

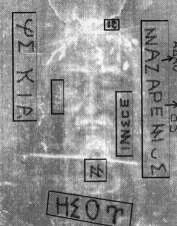

L'image

du Linceul réservait encore bien des

surprises aux chercheurs. Le physicien français André Marion, de

l’Institut

d’Optique Théorique et Appliquée d’Orsay, découvrit une série de

lettres

majuscules inscrites autour de la silhouette. Ce

résultat fut obtenu par des méthodes de traitement

d'images numériques, et permit de lire les mots suivants : HSOU

("Jésus"), NAZARENOS ("Nazaréen"), JC, INNECE

("Conduit à la mort"), REZW ("sacrifice") et YSKIA

("Ombre de visage"). La raison d'être de ces caractères fut peut-être

le souci de marquer la nature de l'objet dans une période d'incertitude.

L'analyse minéralogique a également apporté sa

contribution. Sous les pieds de l'homme du Linceul, des restes de boue

séchée furent

découverts en 1982 par Joseph Kohlbeck, cristallographe au Hercules

Aerospace Center de l’Utah. Leur étude révéla un type

particulier de calcite, l'aragonite de travertin, spécifique des sols

de Judée

et de Jérusalem.

Inscriptions trouvées sur le tissu

(perso.wanadoo.fr/gira.cadouarn).

Mais c'est

peut-être en biochimie que la relique a suscité le plus de travaux.

D’après les

analyses de Raymond Rogers, les fibres du Linceul ne comportent aucune

trace de

vanilline, une substance végétale présente dans tous les tissus et qui

se

dégrade peu à peu. Si le Linceul ne datait que du Moyen Age, il devrait

encore

contenir de la vanilline.

Les taches de sang présentes sur

le Linceul ont bien sûr été soigneusement étudiées. Ce sang est humain

et

appartient au groupe AB. Détail particulier, il contient les indices

d'une

sécrétion de bilirubine typique d'une hématidrose, une pathologie

connue pour ses douleurs insupportables.

L'origine

de l’image

A ce jour, le

mécanisme qui a fait naître la silhouette humaine visible sur le drap

de Turin

n’est toujours pas identifié. Des nombreuses tentatives d'explication

proposées, aucune ne satisfait pleinement les propriétés du Linceul.

L'observation

au microscope montre que l'image est due non pas à un colorant mais à

l'oxydation de certaines fibres, et seulement en surface du tissu. En

outre,

l'image ne s'est pas formée par contact direct avec le corps, mais

plutôt par

projection spatiale.

L’une des

études les plus

approfondies, publiée en 2003 par Rogers et Arnoldi, fait appel à un

type de réaction

chimique dite "de Maillard" qui se serait produite entre certaines

molécules du corps et des composés présents sur le drap. Mais ce

processus

n’explique que partiellement le résultat attendu. D'autres mécanismes

ont

encore été proposés, sans qu’aucun ne satisfasse l’ensemble des

particularités

du Linceul.

Etude du linceul par fluorescence

(avantes.com).

L’hypothèse

d’une contrefaçon

Dans

l’alternative, l’hypothèse d’une œuvre d’artiste pose des difficultés

encore

plus grandes. Si le tissu est de fabrication médiévale, les

connaissances scientifiques

disponibles à cette époque auraient-elles permis de réaliser un tel

objet ? Quelles motivations pourraient avoir poussé un

faussaire du

Moyen-Age à produire une pièce aussi savamment élaborée ? Les tenants

de

l’authenticité considèrent que cette hypothèse implique trop

d’anachronismes

pour pouvoir être sérieusement envisagée.

On n’en finirait pas de

répertorier tous les travaux scientifiques déjà effectués sur le

Linceul. En résumé,

deux grands problèmes persistent. D'une part, la datation au

radiocarbone

contredit les autres observations, et d'autre part le mécanisme de la

formation

de l’image résiste à toutes les théories. Le Linceul de Turin n'a pas

fini de

nous surprendre.

Références

:

[1] - D. Raffard de Brienne :

"L'Histoire du saint Suaire". Dossiers d'Archéologie,

Jésus dans l'Histoire, n° 249, déc. 1999-janv. 2000.

[2] - P. Barbet : "La

Passion

de N.S. Jésus-Christ selon le chirurgien". Ed.

Mediaspaul, 1986.

[3] - R. Rogers, A. Arnoldi :

"Scientific Method

Applied to the Shroud of Turin. A

Review".

[4] -

P.E. Damon, D.J. Donahue, B.H. Gore, A.L. Hatheway,

A.J.T. Jull, T.W. Linick, P.J. Sercel, L.J. Toolin, C.R. Bronk, E.T.

Hall,

R.E.M. Hedges, R. Housley, I.A. Law, C. Perry, G. Bonani, S. Trumbore,

W.

Woefli, J.C. Ambers, S.G.E. Bowman, M.N. Leese, M.S. Tite :

"Radiocarbon

dating of the Shroud of Turin". Nature

vol 1337, february 1989.

[5] - R. N. Rogers : "Studies on the

radiocarbon

sample from the shroud of Turin". Thermochimica Acta

425 (2005) 189-194.

[6] - P. de Riedmatten : "20

ans après le test au carbone 14". Bulletin

du MNTV, mars 2009.

[7] - H.E. Gove, S.J. Mattingly,

A.R. David, L.A.

Garza-Valdes : "A problematic source of organic contamination of

linen". Nuclear Instruments and Methods in

Physics Research B 123 (1997), 504-507.

[8] - A.J.T. Jull , D.J. Donahue

and P.E. Damon :

"Factors affecting the apparent radiocarbon age of textiles : a comment

on

"Effects of fires and biofractionation of carbon isotopes on results of

radiocarbondating of old textiles : the Shroud of Turin", by D.A.

Kouznetsov et al". Journal of Archaeological Science

(1996)

23,

157-160.

[9] - M. Alonso :

"Travaux scientifiques

récents effectués sur le suaire de Turin". Montre-Nous Ton Visage No 35, pp.

19-33.

[10] -

A.E. Albini : "Missing

link coin of Pontius Pilate proves authenticity,

place of origin, and approximate dating of the shroud of Turin".

Loyola

University of Chicago, september 1, 1981.

[11] - A. Marion : "Discovery of

Inscriptions on the Shroud of Turin by Digital Image Processing". Optical

Engineering, Vol. 37, 2308

(1998) (résumé).

[12] - D. Daguet : "Linceul de

Turin : qui trahit la science ?" France Catholique n° 2985,

15

juillet 2005, pp. 24-27.

[13] - D.R. Porter : "Travertine

Aragonite found on the Shroud of Turin - Implications in the Quest for

the Historical Jesus".

[14] - R. Rogers, A. Arnoldi :

"Scientific Method

Applied to the Shroud of Turin. A

Review", 2002.

[15] - R. N. Rogers : "Studies on the

radiocarbon sample from the shroud of Turin". Thermochimica

Acta

425 (2005) 189-194.

[16] - D. Daguet : "Linceul de

Turin : qui trahit la science ?" France Catholique n° 2985,

15

juillet 2005, pp. 24-27.

[17] - G. Govier : "The

shroud's second image". Christianity Today, December 2004, Vol. 48, No. 12.

[18] - M. Alonso : "Travaux

scientifiques récents effectués sur le suaire de Turin". Montre-Nous Ton Visage No 35, pp.

19-33.

[19] - R. Rogers, A. Arnoldi : "The

Shroud of Turin : an amino-carbonyl Reaction (Maillard Reaction)

may

explain the Image Formation". Melanoidins

Vol. 4, Ames J.M. Ed., Office for Official Publications of

the European Communities,

Luxembourg 2003, pp. 106-113.

|