Le jeune berger

nommé David,

devenu chef de guerre, fut couronné roi à la place de Saül par le

prophète

Samuel. Se montrant plus fidèle aux commandements divins que son

prédécesseur, le

nouveau monarque s’installa d'abord à Hébron, puis il s'empara de

Jérusalem alors

occupée par le peuple jébuséen. David fit de Jérusalem sa capitale, la

déclara

ville sainte et y fit entrer l'Arche d'Alliance.

Le règne de

David est connu pour sa renommée de gloire politique et militaire,

associée à

une piété sans faille envers le dieu Yahweh. Il commit cependant une

grave faute

en s'appropriant une femme, Bethsabée, dont il fit périr le mari. Dieu

ne laissa

pas ce forfait impuni et suscita au roi des ennemis étrangers, ce qui

provoqua

des guerres répétées. Cependant Israël fut chaque fois vainqueur et

David en profita

pour étendre son territoire. Ainsi le roi d'Israël soumit-il une grande

partie

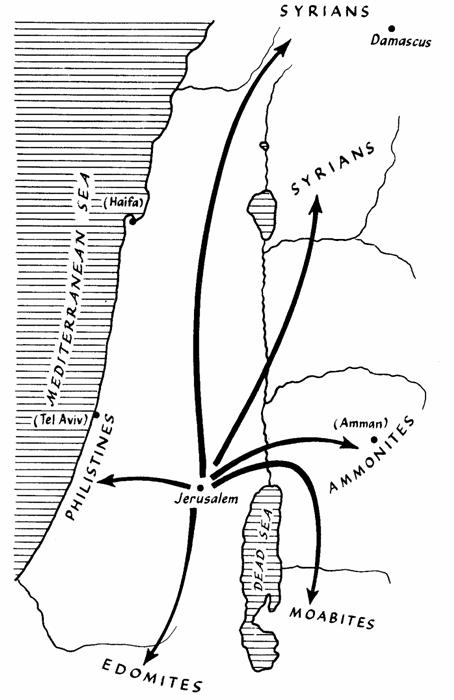

de Canaan et battit également les Philistins, les Syriens, les

Edomites, les

Moabites, les Ammonites et les Amalécites. David noua une alliance avec

un roi

phénicien, Hiram de Tyr, avec qui il entretint d'étroites relations

diplomatiques

et commerciales.

Sa politique intérieure

est marquée notamment par une révolte fomentée par l'un de ses fils, le

rebelle

Absalom, qui tenta un coup d'Etat mais échoua. L'héritage spirituel de

David compte

une contribution personnelle au contenu littéraire de la Bible,

puisqu'on lui attribue

la rédaction d'une grande partie du livre des psaumes, recueil de

prières poétiques

qu'il prononçait accompagné de sa harpe (2 Sm.).

Données

archéologiques

Les

historiens de la Bible placent traditionnellement le règne de David au

début du Xème siècle

avant notre ère, entre 1010 et 970 environ.

Des

recherches récentes ont pourtant remis en question l'importance du

premier Etat hébreu. Beaucoup

d'archéologues pensent aujourd'hui que le royaume israélite, pour

autant qu'il

ait existé, devait se limiter à un domaine beaucoup moins étendu et

puissant

que la description qu'en font les Ecritures.

Les guerres de David

(yahwehsword.org).

Plusieurs

raisons expliquent cette prise de distance actuelle des érudits à

l'égard du

texte biblique. D'abord l'existence du royaume d'Israël manque de

citations

dans les archives étrangères. De plus, la répartition des traces de la

présence

israélite sur le territoire hébreu de l'époque montre une habitat épars

et très

réduit qui signe une population peu nombreuse. Enfin, la ville de

Jérusalem avait

sans doute peu d'importance et se limitait à un modeste village

fortifié.

La

démographie de la population israélite au Xème siècle a été évaluée à

partir de

la répartition des restes d'habitations. Le plan caractéristique de

leurs

maisons comprend souvent quatre pièces et une cour intérieure

délimitées par

des piliers. Elles sont parfois accolées entre elles pour former un

enclos,

comme dans un campement pastoral. Au Xème siècle, la répartition de

leurs ruines

dans la partie sud d'Israël qui entourait la capitale montre que la

population

ne dépassait pas cinq mille habitants, contrairement aux Etats voisins

nettement plus peuplés.

Maison à quatre

pièces israélite

(hadashot-esi.org.il).

Ces

résultats ont semé le doute auprès d'une majorité de chercheurs quant à

l'existence du royaume de David tel qu'il est rapporté dans la Bible,

et ce

sujet fait désormais l'objet de discussions passionnées au sein du

monde universitaire.

Nous évoquerons quelques éléments du dossier dont certains sont parfois

oubliés

ou rarement pris en compte dans le débat.

Depuis 1993, une

inscription témoigne incontestablement de l'existence dans l'Antiquité

d'un monarque

israélite nommé David. Il s'agit d'une stèle de basalte découverte à

Tel Dan, dans

le nord du pays, par Avraham Biran, archéologue au Hebrew

union College de Jérusalem. Le bloc était inséré en réemploi

dans ce qui reste d'un mur de l'ancienne ville. De forme initialement

carrée mais

retrouvé brisé en plusieurs morceaux, il comporte un court texte de

treize

lignes gravé en araméen. L'inscription a été traduite par le professeur

français André Lemaire, épigraphiste à l'Ecole des Hautes Etudes de

Paris, et signifie

: "... j'ai tué Achaz-Yahu, fils de Joram, roi de la maison de David".

L'auteur de l'inscription est apparemment le roi Hazaël de Damas, un

monarque qui

vécut postérieurement à David au IXème ou du VIIIème siècle avant notre

ère [1][2].

L'expression "maison

de David" qu'expriment les lettres BYTDWD (Beyt David)

peut se comprendre par "dynastie royale dont David

est le premier roi", comme c'est le cas pour d'autres inscriptions de

l'époque. De plus, les autres monarques mentionnés sur la stèle de Tel

Dan figurent

bien dans la généalogie biblique. Ce document constitue la plus

ancienne

référence extra-biblique au roi David. Depuis cette découverte, la

réalité d'un

ancien royaume de David est désormais généralement admise, bien que son

étendue

géographique et son importance politique demeurent discutées.

La

stèle de Tel Dan

(interbible.org).

La prise de

Jérusalem - le puits

de Warren

Au

tournant du premier millénaire avant notre ère, Jérusalem était une

simple

bourgade implantée sur l'une des collines arides de la longue chaîne

montagneuse nord-sud qui sépare la grande plaine côtière

méditerranéenne de la

vallée du Jourdain. L'agglomération primitive se concentrait sur la

pente sud

de l'actuel mont du Temple, limitée à l'est par la vallée du Cédron et

au

sud-ouest par celle du Tyropéon. La première ville que l'on nomme

aujourd'hui

"Cité de David" ne présentait pas un intérêt stratégique particulier.

Un

épisode de la mise en place du royaume de David semble avoir trouvé une

illustration sur le terrain. Le second livre de Samuel évoque la prise

de

Jérusalem par le roi d'Israël alors que la ville était occupée par le

peuple

jébuséen, évènement évoqué brièvement par un seul verset au contenu peu

explicite

(2 Sm. 5, 7-8) :

"David

s'empara de la forteresse de

Sion, qui est la cité de David. Et David dit en ce jour-là : Quiconque

veut

frapper le Jébuséen, qu'il atteigne le canal".

Le sens de ce

texte, incompréhensible à première vue, fut élucidé par le capitaine

britannique Charles Warren en 1867. Le "canal", ou "tunnel"

(tsinnor en hébreu), est un passage

souterrain qui relie l'intérieur de la ville à une source d'eau

extérieure, et

qui servit probablement aux Israélites pour pénétrer à l'intérieur des

murs et

soumettre la ville forte. Sa redécouverte fut le résultat d'une

aventure périlleuse.

Warren

découvrit le passage en visitant la source du Gihon, ou fontaine de la

Vierge, un

point d'eau qui coule dans la vallée du Cédron en contrebas de la

ville. On y

accède par un court escalier abrité sous une vieille voûte, et

descendant vers

une grotte qui recueille les infiltrations d'eau de pluie. Lorsque

Warren la

visita, son attention fut attirée par un trou sombre qui s'ouvrait dans

le

plafond de cette cave. N'ayant obtenu aucun information à ce sujet, il

y revint

muni d'une échelle et d'une corde, et se hissa dans la cheminée

verticale. Il

gravit quinze mètres d'un conduit abrupt, à l'extrémité duquel le

passage se

poursuivait par une galerie inclinée. Il la suivit jusqu'à atteindre un

escalier qui remontait vers l'intérieur d'une longue salle voûtée dont

le sol

était jonché de poteries. Cette salle était située en plein coeur du

quartier

le plus ancien de la ville, appelé au jourd'hui la cité de David.

Warren sortit

facilement à l'air libre par une discrète fissure [3].

Le puits de Warren

(larryavisbrown.homestead.com).

|

Coupe du

puits de Warren

(bible.gen.nz).

|

On

pensait encore récemment que le puits de Warren ne datait que des

environs de

l'an 1000 av. J.-C.. En fait il s'avéra qu'il était même beaucoup plus

ancien,

car des prélèvements de la croûte calcaire faits dans la paroi du puits

et

analysés par le géologue Dan Gill, de la Commission Geologique

d'Israël, donnèrent

une composition isotopique exempte de carbone 14, ce qui implique un

âge de

plus de 40 000 ans [4]. Autrement

dit, la partie

verticale du conduit est probablement le résultat d'une longue érosion

naturelle.

En 1995, des travaux

d'aménagements effectués dans la galerie de Warren afin de la rendre

plus facilement

accessible, révélèrent par hasard un nouveau passage inconnu. Les

chrecheurs Ronny

Reich et Eli Shukron, du Service des Antiquités d'Israël, explorèrent

ce boyau

qui reliait directement la partie inclinée de la galerie à un bassin

extérieur plus

proche de la source du Gihon, en évitant le puits vertical. Son accès

extérieur

était jadis protégé par une tour de défense dont les vestiges furent

découverts

à cette occasion. Les céramiques trouvées dans ce tunnel ont également

donné un

âge très ancien, remontant au moins au XVIIIème siècle av. J.-C.. Ce

système de

galeries était sans doute déjà en place lorsque les hommes de David

pénétrèrent

dans la cité [5].

Le palais de

David

Le débat sur

l'existence

et l'importance historique du royaume de David a été alimenté en 2005

par une

découverte architecturale majeure effectuée à Jérusalem. Il s'agit rien

de moins

que des vestiges supposés de sa résidence principale, dont la mise au

jour fut

le fruit d'un patient travail de détective qui mérite d'être relaté en

détail.

Dans le deuxième

livre de Samuel, il est écrit que lorsque David s'installa dans

Jérusalem, il se

fit construire une résidence royale :

"David

s'établit dans la forteresse,

qui fut appelée "cité de David", et David bâtit alentour, depuis

Mello, et à l'intérieur. Et David allait toujours grandissant, et

Yahweh, Dieu

des armées, était avec lui. Hiram, roi

de Tyr, envoya à David des messagers, avec des bois de cèdre, des

charpentiers

et des tailleurs de pierre d'appareil, qui bâtirent une maison à David"

(2 Sm. 5, 9-11).

La maison bâtie

pour David selon ce verset devait être sans doute une somptueuse

demeure, qui

fut l'objectif de nombreuses recherches archéologiques longtemps

restées infructueuses.

Le bâtiment devait a priori se

trouver dans la partie de Jérusalem correspondant à ce qu'elle était au

temps des

Jébuséens, et appelée aujourd'hui cité de David. Les fouilles conduites

à

l'intérieur de ce périmètre par le professeur israélien Yigal Shiloh,

l'Université

hébraïque de Jérusalem, ne révélèrent pourtant aucun vestige

susceptible de

s'apparenter à un palais royal antique. Le prestige du grand monarque

ne semblait

décidément pas devoir sortir du domaine de la légende.

C'était sans

compter avec la perspicacité d'une jeune archéologue israélienne, Eilat

Mazar,

qui rêvait depuis longtemps de mettre au jour les restes de

l'hypothétique

palais. Née d’une famille d’archéologues, elle avait étudié

l'architecture phénicienne

avant de se recentrer sur les fouilles de l'ancienne Jérusalem.

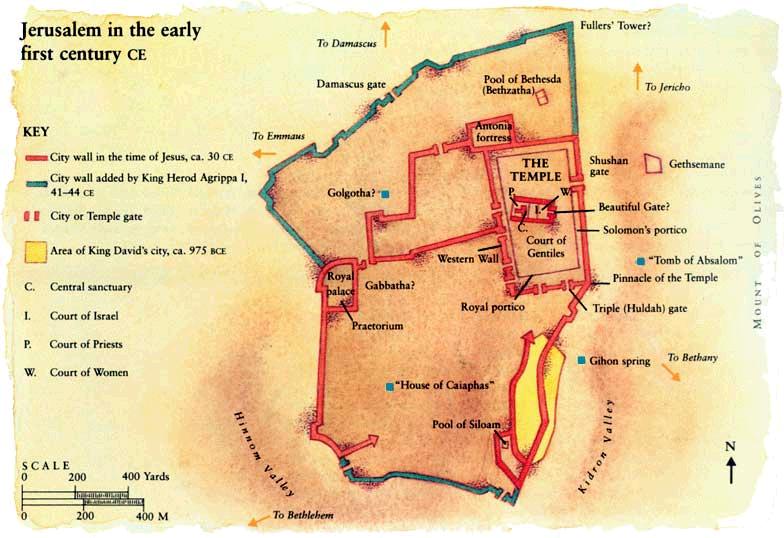

Plan de

Jérusalem

(bible-history.com).

|

Situation

du palais sur une hauteur de la ville

(leaderu.com ;

© Leadership U.).

|

Eilat Mazar

avait participé aux recherches effectuées à l'intérieur de la cité de

David. Elle

se persuada pourtant qu'on n’avait pas fouillé au bon endroit, car

plusieurs

indices suggéraient selon elle qu’il fallait chercher le bâtiment non

pas dans

le périmètre de la cité de David, mais plutôt à l’extérieur et au nord

de

celle-ci [6].

Pourquoi le

palais devait-il se trouver en-dehors de l'enceinte ? D’abord à cause

d’un

détail topographique fourni par le second livre de Samuel. Lorsque le

roi David

s'installa à Jérusalem, il fut menacé par une attaque philistine et

alla se

mettre à l'abri en "descendant vers

la forteresse" (2 Sm. 5, 17). S'il descendait vers la cité

fortifiée, le verset pouvait sous-entendre que la résidence royale

était bâtie à

l'extérieur et en hauteur par rapport à l'enceinte.

Un autre indice

fut fourni par d'anciennes fouilles qui avaient été conduites dans les

années

1960 par l’archéologue britannique Kathleen Kenyon. Sur le flanc

nord-est de la

colline où la cité jébuséenne était bâtie, elle avait dégagé un

important mur de

soutènement curieusement assemblé en forme d'escalier. Cette structure

particulière

devait logiquement soutenir un monument important ayant justifié sa

construction. Elle datait selon toute apparence du Xème siècle av.

J.-C., précisément

de l’époque supposée de David.

Mais l'élément

le plus déterminant pour Eilat Mazar fut la dernière conversation

qu’elle eut

en 1995 avec son grand-père, l’archéologue Benjamin Mazar. Il lui

révéla que

Kathleen Kenyon avait également trouvé au pied du mur en escalier

plusieurs

grosses pierres de taille, et notamment un volumineux chapiteau de

colonne d'un

mètre cinquante de long sculpté avec des motifs d'ornements enroulés en

spirale. Mazar alla consulter les archives de Kenyon et reconnut dans

ce bloc le

style "proto-éolique", ou "proto-ionique", caractéristique

des constructions de l'ancienne Phénicie.

Sommet de colonne de style

phénicien

(bib-arch.org).

Dès lors les

éléments du puzzle prirent tout leur sens. L'indice d'une origine

phénicienne permettait

de faire le lien avec l'Ancien Testament, du fait que le palais

biblique de

David aurait précisément été l'œuvre du Phénicien Hiram de Tyr. La

résidence davidique

porterait ainsi la marque de ses bâtisseurs. Les pierres trouvées en

bas de

l'escarpement avaient dû tomber d'un édifice construit au sommet et au

nord de la

cité de David. Il parut désormais clair qu’il fallait mener les

fouilles de ce côté-là.

La jeune

archéologue,

décidée à ouvrir un nouveau chantier de fouilles à cet emplacement, se

mit en

quête d'un financement auprès de divers organismes. Après dix ans de

démarches infructueuses,

elle reçut enfin le soutien financier d'un institut de recherches sur

la

culture juive appelé le Centre Shalem et installé à Jérusalem. Le

nouveau chantier

archéologique fut ouvert en 2005 au nord de l’ancienne cité de David.

Plan de Jérusalem et de

la cité de David

(womeninthebible.net).

Les résultats

ne se firent pas attendre. Quelques centimètres sous la surface du sol

on découvrit

les restes d'une luxueuse construction d’époque byzantine qui intégrait

un splendide

sol en mosaïque. Sous ce niveau se révéla une résidence de la fin du

premier

siècle comprenant plusieurs bassins rituels. Enfin apparut une

structure assemblée

en plus gros appareil.

Les fouilleurs

dégagèrent des murs d’une épaisseur impressionnante (jusqu’à cinq

mètres) qui

se prolongeaient dans plusieurs directions. L'ensemble devait occuper

une vaste

surface et constituer un édifice de très grande taille, que des tessons

de

poterie permirent de dater des alentours de l’an 1000 av. J-C. [7][8][9]. D'autres

objets furent également exhumés, notamment des sceaux d'argile, et la

période

d'occupation du bâtiment se prolongeait même longtemps après le Xème

siècle. Les

objets exhumés témoignaient clairement d'un contexte hébreu, dont des

sceaux qui

portaient les noms et titres de deux serviteurs du roi de Juda Sédécias

cités

dans le livre de Jérémie (37, 3).

Sceau de terre cuite

(leaderu.com).

La fonction de

l'édifice dégagé restait encore à confirmer. De toute évidence, sa

construction avait dû nécessiter de très gros moyens que seul un Etat

puissant

permettait d'envisager. Dans ce contexte, le palais biblique du roi

David

apparaissait donc comme le candidat idéal dans l'identification du

monument.

La

découverte de ce bâtiment a rendu une certaine crédibilité aux récits

des premiers temps de la monarchie israélite. Même si rien ne prouve

que ces

murs sont effectivement ceux du palais royal évoqué dans la Bible,

leurs

dimensions imposantes démentent l'idée selon laquelle Jérusalem n'était

qu'un

village insignifiant au Xème siècle. Les premiers rois d'Israël ont

ainsi

retrouvé un monument à la dimension de leur renommée.

Références :

[1] -

"David found at Dan. Inscription crowns

27 years of exciting discoveries". Biblical Archaeology Review

20:02, Mar/Apr. 1994 (cojs.org).

[2] - D. Danzig

:

"Tel Dan Stele, c. 840 BCE" (cojs.org).

[3] - W. Keller : "La

Bible arrachée aux sables". Famot, Genève 1975.

[4] - "Jérusalem aux

temps bibliques, que révèle l'archéologie ?"

(pensees.bibliques.over-blog.org).

[5] - R.Reich, E. Shukron : "Light at the End of the

Tunnel". Biblical Archaeology Review,

Jan/Feb 1999.

[6] - E. Mazar :

"Excavate King David’s Palace". Biblical Archaeology Review,

January/February 1997, pp.

50-57, 74.

[7] - E. Mazar :

"Did I find David’s Palace ? " Biblical

Archaeology Review, January/February 2006, pp. 16-27, 70.

[8] - R. Ginsberg :

"Jérusalem est-elle vraiment juive ?" (lamed.fr).

[9] - H. Moore Sarah : "Is It the Palace of King David ?". Jerusalem

Christian Review, Volume 9, Internet Edition, Issue 6 (leaderu.com).

|