|

La

date exacte de la naissance de

Jésus-Christ n'est pas connue. Une incertitude subsiste depuis les tout

premiers siècles de l'ère chrétienne, d'où il ressort que l'an 1 n'est

probablement pas celui de la naissance de Jésus-Christ. La plupart des

historiens actuels pensent que la Nativité a eu lieu quelques années

avant l'an

1, mais le problème de sa détermination précise n'est pas résolu.

De

la même façon, le jour du 25

décembre ne coïncide peut-être pas avec l'anniversaire de la naissance

de

Jésus. L'époque de l'année étant inconnue, la fête chrétienne de Noël

ne fait

que célébrer cette naissance, en remplacement d'une ancienne fête

païenne

hivernale. En fait, ces incertitudes fort répandues ne sont pas si

imprécises

que l'on croit.

La période de l'année

Le jour de la Nativité fut fixé

officiellement au 25 décembre par le pape Liberus, en l'an 354 de notre

ère.

Cette date aurait été volontairement choisie pour remplacer une fête

païenne du

solstice d'hiver, Natalis Invicti

(nativité du soleil invincible). Quant au mot Noël, il proviendrait des

termes

celtes noio et hel qui signifient

"renaissance du soleil". Dans l'empire

romain polythéiste, cette période était celle des fêtes du dieu

Saturne, les

"Saturnales". Une autre divinité d'origine iranienne, Mithra, dieu de

la lumière, bénéficiait aussi d'un culte répandu dans l'empire romain

en

concurrence avec le monothéisme chrétien.

Plusieurs auteurs contemporains estiment peu probable

le fait

que Jésus soit né en décembre, si l'on prend comme critère un verset du

récit

d'après lequel les bergers faisaient paître leurs troupeaux la nuit

(Lc. 2,8),

ce qui devait se faire plutôt en période chaude. D'autre part, on peut

douter

du fait que les Romains aient engagé leur recensement en plein hiver,

obligeant

les foules à se déplacer dans le froid vers leur région d'origine. Cela

dit,

aucune autre période de l'année ne semble faire consensus chez les

historiens.

Tête

d'une statue antique d'Hérode le

Grand

(crimelibrary.com).

|

Fresque

de Giotto représentant l'Adoration

des Mages

(members.aol.com/antoninus1). |

Noël

en décembre ?

Toutefois, les

doutes précédents sur la date traditionnelle de Noël semblent pouvoir

être

nuancés. Dans son ouvrage "Histoire de la religion romaine" paru en

1957, le latiniste français Jean Bayet contesta ces idées reçues. Il

précisa qu'en fait ce furent au contraire les empereurs romains

Aurélien et

Julien l'Apostat, qui en 274 et 362 fixèrent au 25 décembre la fête

iranienne

du soleil invaincu pour remplacer la fête chrétienne, dans un objectif

de

persécution du christianisme. Cette mesure était un prétexte pour

traquer les

adeptes du monothéisme qui refusaient de participer au culte païen. Le

choix du

25 décembre ne serait donc pas une décision de l'Eglise prise a posteriori pour remplacer une fête

païenne, mais plutôt l'inverse, une mesure politique visant à effacer

une

tradition chrétienne déjà ancienne.

Par ailleurs, la possibilité que Jésus soit réellement né en décembre

vient de

trouver un nouvel appui. En 1999, le professeur israélien Shemaryahou

Talmon

publia une étude proposant une solution découlant des manuscrits de la

mer

Morte. Les

fragments du calendrier de Qumrân nous apprennent en effet que le

service

liturgique de la classe des prêtres d'Abia devait assurer son tour de

garde

deux fois par an, du 8 au 14 du troisième mois et du 24 au 30 du

huitième mois.

Cette deuxième période correspond à la fin de notre mois de septembre.

Or, l'évangile

de Luc dit que le prêtre Zacharie, père de Jean-Baptiste, appartenait à

cette

classe sacerdotale. Il officiait dans le Temple, donc peut-être un jour

de septembre,

lorsque l'ange Gabriel lui apparut et lui annonça la future naissance

de Jean.

Le texte précise à deux reprises que six mois plus tard, l'ange Gabriel

apparaissait à son tour à Marie et l'informait qu'elle aurait un fils.

Six mois

après septembre, cela donne mars. Ajoutons neuf mois de grossesse de

Marie, et

on est en plein mois de décembre pour que Jésus naisse. Entretemps son

cousin

Jean-Baptiste sera né au mois de juin, neuf mois après l'apparition à

Zacharie.

Cet élément trouvé dans les précieux manuscrits impliquerait donc que

Jésus-Christ soit bien né en plein hiver, et permet ainsi à la fête de

Noël de

retrouver son caractère d'anniversaire véritable.

L'année

de la naissance

Est-il possible aujourd'hui de déterminer

l'année réelle de la Nativité ? Les évangiles nous donnent quelques

repères

temporels. Jésus serait né sous le règne du roi Hérode le Grand (Mt.

1-2) ;

l'empereur romain Auguste prescrivit un recensement de population alors

que le

gouverneur de Syrie s'appelait Quirinius (Lc. 2, 1-7) ; Jean le

Baptiste

commença sa prédication la quinzième année de Tibère, alors que Jésus

avait

environ trente ans (Lc. 3, 1-23).

Les premiers historiens du

christianisme

comme Clément d'Alexandrie, ont calculé que la naissance de

Jésus-Christ avait

dû se produire en l'an 752 de la fondation de Rome. Au

VIème siècle, le moine Denys le Petit introduisit la notion d'ère

chrétienne,

proposant de compter les années à partir de celle de la naissance de

Jésus.

Cependant il introduisit par erreur un décalage de deux ans, d'une part

en

faisant une confusion due à une coïncidence astronomique, et d'autre

part à

cause de l'absence du zéro dans le système décimal romain !

Le problème se complique du fait que la majorité des

historiens pensent que le roi Hérode décéda en l'an - 4 du calendrier

actuel. C'est

du moins ce qui découle des écrits de

l'historien Flavius Josèphe, d'après lesquels Hérode est mort 37 ans

après sa

désignation comme roi par le Sénat romain, et quelques jours après une

éclipse de

Lune. Or le début de son règne étant daté de - 40, et l'éclipse de Lune

la plus

proche de cette date étant celle du 13 mars - 4, la mort du roi de

Judée se

placerait en - 4. Par

suite, comme il est précisé dans les évangiles

que Jésus est né avant la mort d'Hérode, la Nativité serait antérieure

à l'an 4 avant notre ère

[5].

Ce calcul est aujourd'hui discuté, car une autre

éclipse de Lune s'est produite le 9 janvier - 1 : on peut également

l'associer

à la mort d'Hérode, auquel cas la naissance de Jésus pourrait être

moins ancienne. L'hypothèse

est toutefois peu suivie car elle

invalide les dates de règne des fils d'Hérode le Grand.

Calendrier

babylonien.

(astrologer.com)

|

Calendrier

romain, daté du règne

d'Auguste.

(histoiredechiffres.neuf.fr)

|

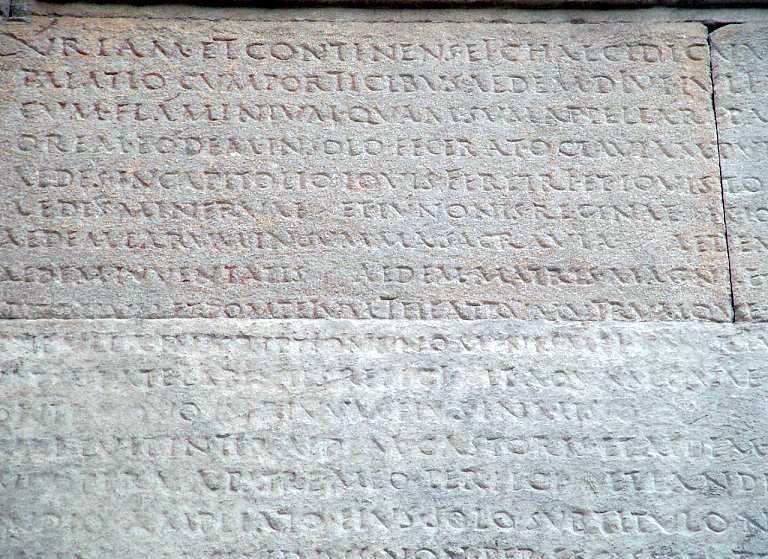

Le recensement cité par saint Luc pourrait bien être

un fait

historique, car on en trouve plusieurs traces. A Ankara en Turquie, un

temple

dédié à César Auguste porte inscrite sur l'un de ses murs une

déclaration de

l'empereur, sous le titre de Res Gestae

Divi Augusti, sorte de compte-rendu des actes accomplis sous son

règne. Le

texte gravé parle de trois recensements qu'il a ordonnés : le premier

en 726 de

l'ère de Rome (28 av. J.-C.), le second en 746 (8 av. J.-C.), le

troisième en

767 (14 ap. J.-C.):

"Et pendant mon

sixième consulat, j’ai mené le recensement des citoyens romains avec

mon

collègue M. Agrippa ( 28 av. J.-C. ). J’ai procédé à ce

lustre pour

la première fois depuis quarante et un ans. Lors de ce lustre, on a

recensé

quatre millions soixante-trois mille citoyens romains. Ensuite, une

deuxième

fois, disposant des pleins pouvoirs proconsulaires, j’ai procédé au

lustre sans

collègue, sous le consulat de C. Censorinus et de C. Asinius

( 8 av.

J.-C. ). Lors de ce lustre, on a recensé quatre millions deux cent

trente-trois mille citoyens romains. Enfin, une troisième fois,

disposant des

pleins pouvoirs proconsulaires, j’ai procédé au lustre avec pour

collègue mon

fils Tibère César, sous le consulat de Sex. Pompeius et de Sex.

Appuleius

( 14 ap. J.-C. ). Lors de ce lustre, on a recensé quatre

millions

neuf cent trente-sept mille citoyens romains".

Le

temple d'Auguste à Ankara

(en.wikipedia.org).

|

Le

texte de César Auguste Res gestae

Divi Augusti

(en.wikipedia.org).

|

Si l'un de ces recensements doit correspondre à

celui dont

parle l'évangile, ce ne peut être que celui de l'an 8 av. J.-C.,

quoique Luc

précise que c'était le premier. Cette opération est évoquée également

par

Tertullien (155-222), qui détaille la procédure étalée sur plusieurs

années

avec des interruptions. On

peut donc supposer que Marie et Joseph se sont rendus à Jérusalem

autour de

l'an 8 av. J.-C..

L'apport de l'astronomie

Trouver une coïncidence entre la naissance

de Jésus et un évènement astronomique particulier est un défi qu'ont

tenté

nombre d'érudits versés dans les calculs de calendrier ou de mécanique

céleste.

Les mages venus d'Orient pour voir le nouveau-né étaient originaires de

Mésopotamie ou d'Iran où l'astrologie était très pratiquée. Des études

récentes

ont cherché à relier la position des étoiles à l'époque de la Nativité,

avec la

pratique de l'astrologie en Perse.

Si l'étoile des

rois mages doit correspondre à un fait astronomique réel, quelle a pu

être sa

véritable nature ? L'iconographie traditionnelle représente souvent

l'étoile de

Noël comme une comète. Les comètes sont des blocs de glace et de

poussières

suivis d'une traînée lumineuse, ayant une trajectoire elliptique autour

du

soleil et se rapprochant périodiquement de la Terre. Il n'a pas été

possible de

documenter le passage d'une comète particulière visible à cette époque.

D'autres phénomènes célestes ont été envisagés, tels les supernovae

ou étoiles lointaines qui explosent en fin de vie en émettant

une très grande luminosité. Là non plus, aucun texte ancien connu ne

semble

faire référence à un tel phénomène au moment opportun.

La possibilité d'un alignement de planètes est un domaine qui s'est

révélé plus

prometteur. C'est l'astronome allemand Johannes Kepler qui y songea le

premier,

en observant en 1603 une conjonction très lumineuse entre Jupiter et

Saturne

dans la constellation des Poissons. Il fit alors un rapprochement avec

l'étoile

des mages grâce à un texte hébreu du rabbin Abravanel : "Pour

les astrologues juifs, le Messie viendrait d'une conjonction

de Saturne et de Jupiter dans la constellation des Poissons".

Kepler calcula

alors qu'en l'an 7 av. J.-C., la même conjonction s'était produite

trois fois

dans la même année : le 29 mai, le 3 octobre et le 4 décembre. La

répétition de

cet alignement étant extrêmement rare, il en conclut que des

obervateurs

attentifs du ciel comme les mages avaient pu la remarquer ; il

l'assimila à

l'étoile de Bethléem, et plaça donc la Nativité en l'an 7 av. J.-C..

Ses

résultats furent aussitôt publiés, mais ils passèrent inaperçus parce

que tout

le monde croyait à l'époque que Jésus était né en l'an 1.

En 1925, l'orientaliste allemand Paul Schnabel déchiffra les anciennes

tablettes cunéiformes de l'école d'astronomie de Sippar. Celles-ci

confirmaient

qu'une "grande étoile" formée par la réunion des planètes Jupiter et

Saturne, avait été observée en Poissons pendant plus de cinq mois en

l'an 7 av.

J.-C..

En outre, une

quatrième conjonction se produisit à la fin du mois de janvier de l'an

6 av.

J.-C., cette fois dans la constellation du Bélier. Or selon l'astronome

grec

Claude Ptolémée, la Judée était placée sous le signe du Bélier.

La

comète de Halley,

photographiée en 1986

(nssdc.gsfc.nasa.gov).

|

Les

restes de l'explosion

d'une supernova:

la nébuleuse du Crabe

(antwrp.gsfc.nasa.gov).

|

La

pratique de l'astrologie ancienne utilisait un langage interprétatif

qui donnait une

clef de lecture à la coïncidence des astres. En effet, la conjonction

des deux

planètes peut signifier que le nouveau roi (Jupiter) remplace l'ancien

(Saturne), ou que la planète royale (Jupiter) rencontre la planète

protectrice

d'Israël (Saturne). Les Poissons quant à eux représenteraient le signe

du

Messie et d'Israël. Autrement dit, les mages auraient déduit de leurs

observations qu'un nouveau roi puissant ou un Messie était né en

Israël. Cette

interprétation symbolique peut aider à comprendre pourquoi les mages se

seraient déplacés.

L' "étoile

de Bethléem" correspondrait donc à la réunion très lumineuse de Jupiter

et de Saturne à quatre

reprises dans la même année. Cette théorie donnerait par conséquent les

alentours de l'an 7 av. J.-C. comme étant la période la plus

vraisemblable pour

la Nativité.

|