Si la

religion fondée par Jésus-Christ connut un

développement très important, ce n'est

paradoxalement pas en Terre sainte qu'elle

eut le plus de succès. Le

contexte de son émergence peut être approché par

l'étude de ses textes fondateurs, au premier rang desquels figurent

bien sûr

les quatre évangiles. Préciser l'identité de leurs auteurs, mieux

cerner

l'époque et les lieux de leur rédaction aidera à mieux appréhender

l'essor du

phénomène chrétien.

Les

évangiles canoniques

Le Nouveau

Testament fournit peu d'informations sur l'identité des auteurs des

quatre

évangiles dont les noms sont Matthieu, Marc, Luc et Jean, que ce soit

sur leurs

vies ou sur les circonstances du travail de rédaction.

L'essentiel de

ce nous savons sur la personnalité des évangélistes vient de ces textes

eux-mêmes et d'autres sources littéraires anciennes. Matthieu était

l'un des

douze apôtres, percepteur d'impôts de profession ; Marc est le surnom

d'un

personnage qui s'appelait Jean et qui accompagna Pierre et Paul lors de

leurs

voyages ; Luc était un médecin originaire d'Antioche en Syrie, et Jean

un

apôtre et un frère de Jacques, aussi désigné dans l'Ecriture comme "celui que Jésus aimait".

Le contexte

précis de la composition des évangiles étant assez mal connu, les

spécialistes

de l'étude des anciens textes s'attachent aujourd'hui à tirer le

maximum

d'informations de cette littérature elle-même. En présence de ces

documents

écrits, l'exégèse classique aborde leur étude de plusieurs manières. On

peut

examiner leur forme linguistique et littéraire, ou bien les indices

historiques

qui apparaissent dans leur contenu, ou bien encore leur support

physique.

L'étude

littéraire a d'abord consisté à comparer entre eux les quatre textes

évangéliques. Cette démarche a permis de faire des constats importants,

par

exemple le fait que certains passages sont quasiment identiques dans

deux

évangiles, et même parfois trois. D'ailleurs la similitude est telle

qu’on est

à peu près certain qu'ils ont une origine commune : ce sont les trois

évangiles

"synoptiques" (Matthieu, Marc et Luc), c'est-à-dire qui sont

associés, par opposition à celui de Jean qui se distingue des trois

autres.

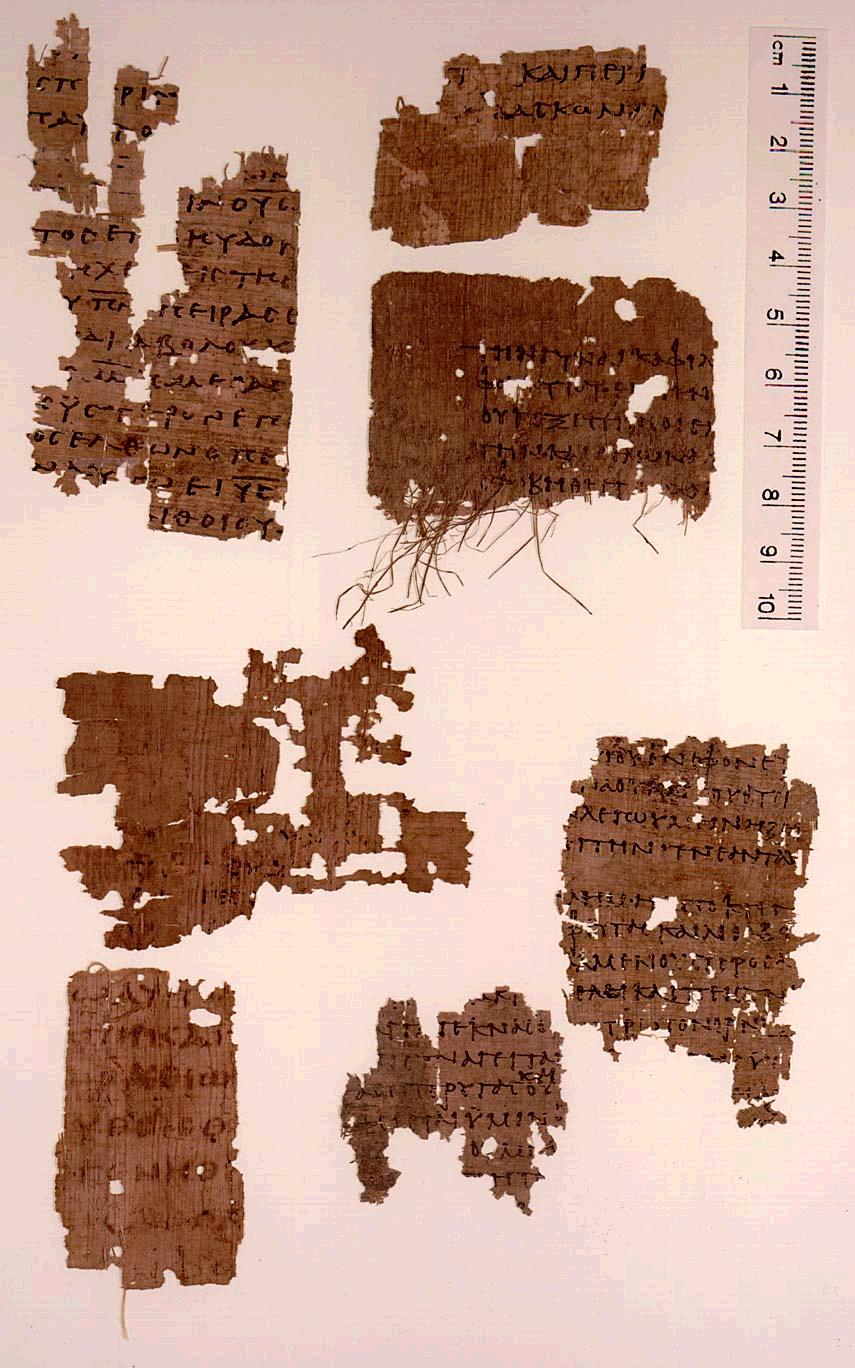

Un très vieux document

:

le papyrus Magdalen Greek P64

(members.aol.com).

|

Un fragment ancien de l'évangile de Jean

:

le

papyrus Rylands P52

(rylibweb.man.ac.uk).

|

Les chercheurs

ont même poussé le raisonnement plus loin, en supposant que l'évangile

synoptique le plus ancien devait être celui qui avait le plus de

passages en

commun avec les deux autres. Il s'agit en l'occurrence du texte de

Marc, qui

serait donc une source documentaire possible pour Luc et Matthieu.

Certains

biblistes ont aussi imaginé l’existence possible d’une seconde source

textuelle, qui serait inconnue mais qui se justifie par de nombreux

versets

communs aux évangiles de Matthieu et de Luc, quoique absents chez Marc.

On l'a

appelée l'énigmatique "source Q" (pour Quelle,

"source" en allemand).

C'est la théorie dite des deux sources, qui n’est pas réellement

prouvée mais

qui constitue une hypothèse de travail.

Les plus

anciens fragments d'évangiles en notre possession sont écrits en grec,

la

langue internationale du Proche-Orient à l'époque. L'une des questions

aujourd'hui débattues est de savoir si les textes originaux furent

composés

directement en grec, ou d'abord en hébreu, la langue religieuse du

pays.

Certains linguistes comme l'abbé Jean Carmignac ou Claude Tresmontant

ont

affirmé avoir reconnu de nombreuses expressions typiquement hébraïques

derrière

le texte grec, ce qui indiquerait l'existence d'une première version en

langue

sémitique.

La deuxième

approche, celle de la recherche des indices historiques présents dans

les

textes, peut avoir des implications sur la date de leur rédaction. Dans

cette

démarche, une date-clé est celle de l'an 70, à laquelle l'armée romaine

détruisit Jérusalem à l'issue de la première révolte juive. Selon si la

composition des évangiles est antérieure ou postérieure à cette date,

le

contexte historique est différent. Ainsi les évangiles de Luc et

Matthieu

semblent faire allusion à cet évènement, dans un parallèle envisageable

entre

une prophétie annoncée par Jésus et la prise de la ville par les

légions

romaines (Lc. 21, 20 ; Mt. 22, 1-14). La majorité des spécialistes

penchent

plutôt pour une composition des quatre textes postérieure à 70.

Enfin, le

support physique des livres fait aussi l'objet d'examens très poussés.

Les

livres de cette époque se présentent comme de longues bandes de

papyrus, que le

lecteur déroulait d'un côté et enroulait de l'autre à mesure de la

lecture. A

partir du IIème siècle, la présentation du support commença à changer

et on

réalisa des livres en feuilles reliées comme de nos jours, plus faciles

à

manipuler : les codex. Dans le même

temps le matériau lui-même changea, le papyrus étant progressivement

remplacé

par le parchemin.

Fragments de l'évangile de Matthieu,

trouvés à Oxyrhynque

(csad.ox.ac.uk - © the

Egypt Exploration Society).

|

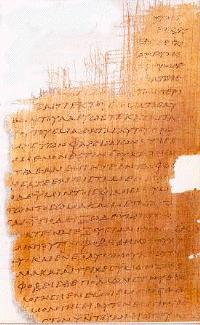

Page de l'évangile de Luc

(law.umkc.edu/faculty).

|

Les plus

anciens exemplaires connus des évangiles sont des fragments de papyrus

isolés

qui remontent aux tout premiers siècles de notre ère. Le record

d'ancienneté

est peut-être détenu par une relique appelée le papyrus Rylands P52, un

court

extrait de l'évangile selon saint Jean conservé à la John

Rylands Library de Manchester. Il fut découvert au début du

XXème siècle en Egypte, probablement à Oxyrhynque, et daterait des

environs de

l'an 125.

Une étude

récente tend à détrôner ce précieux specimen au profit d'un autre

candidat qui

lui serait antérieur : le papyrus Magdalen P64. Il s'agit d'un ensemble

de

trois fragments portant un extrait de l'évangile de Matthieu, et

conservés au Magdalen College d'Oxford. Achetés à

l'origine à Louxor en Egypte en 1901, ils furent longtemps considérés

comme

datant de la seconde moitié du second siècle. Or d'après une nouvelle

étude du

paléographe allemand Carsten Peter Thiede, ils remonteraient plutôt aux

années

30 à 70.

Le plus vieux fragment connu

de l'évangile de Jean, répertorié P90

(csad.ox.ac.uk - ©

the Egypt Exploration Society).

|

Le plus ancien extrait connu de l'évangile

de Luc :

le P69 qui remonte au milieu du IIe s.

(storialibera.it).

|

Cependant

l'examen et l'estimation des âges des papyrus bibliques provoquent

parfois de

vifs débats. Ainsi, un minuscule fragment de papyrus provenant des

grottes de

Qumrân, répertorié 7Q5 et portant neuf lettres grecques, a été

soupçonné en

1972 par le père jésuite espagnol José O'Callaghan de porter un court

passage

de l'évangile de Marc (Mc. 6, 52-53). Pourtant la prudence est de

rigueur, car

si tel est le cas cela implique d'abord que le christianisme ait été

reconnu à

Qumrân, ce qui est loin d'être attesté, et que d'autre part l'évangile

de Marc

ait été composé avant l'an 68, date de la fermeture des grottes de

Qumrân.

C'est pourquoi cette identification est rejetée par la majorité des

spécialistes.

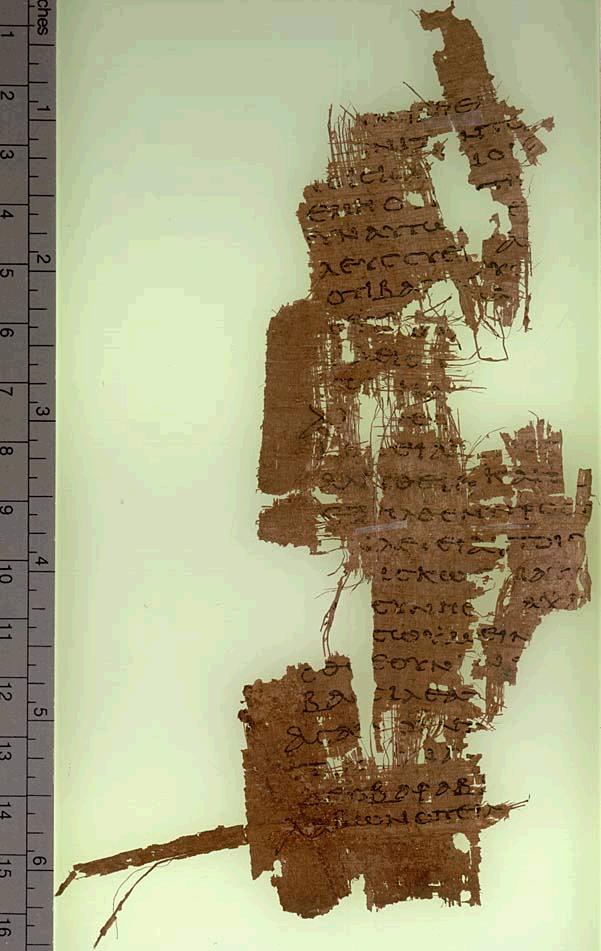

A côté de ces

fragments isolés très anciens, on possède d'autres exemplaires

d'évangiles plus

récents, et en même temps plus complets. Quelques-uns ont été trouvés

en

Egypte, comme les papyrus Chester Beatty (IIIème siècle) et les papyrus

Bodmer

(IIIème siècle).

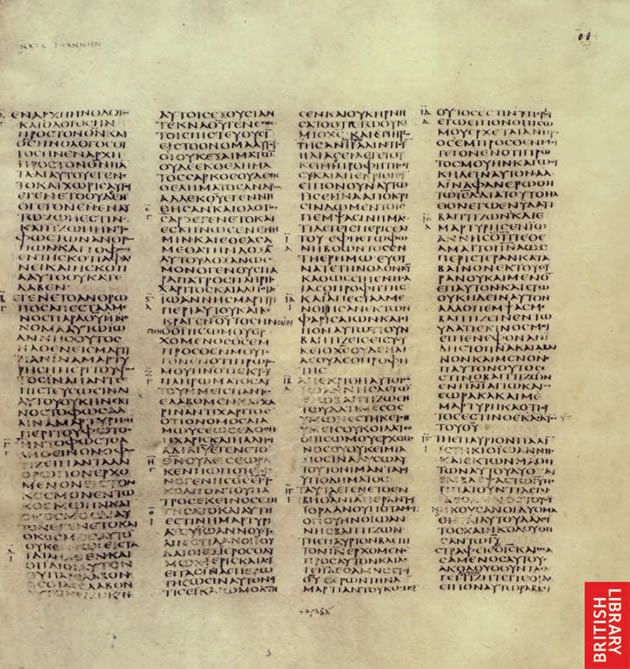

D'autres exemplaires légèrement moins anciens sont à notre disposition

: le codex sinaiticus, trouvé au monastère

Sainte-Catherine du Sinaï et remontant au IVème siècle ; le codex

vaticanus, du IVème siècle,

conservé au Vatican ; le codex bezae,

écrit au Vème siècle et provenant d'un ancien monastère Saint-Irénée à

Lyon ;

le codex alexandrinus, offert à

l'Angleterre en 1627 par le patriarche de Constantinople et rédigé

vraisemblablement

à Alexandrie au Vème siècle.

Le papyrus Bodmer P66,

daté d'entre 125 et 200

(markdroberts.com).

|

Le papyrus 7Q5 de Qumrân

(mc-rall.de/histnt.htm).

|

Il convient

également de s'interroger sur le processus qui a présidé à la

composition de la

Bible chrétienne. Sa forme quasi-définitive s'est fixée au cours des

premiers

siècles, mais nous savons pourtant qu'il existait à l'origine un

corpus de textes plus nombreux qui ont fait l'objet d'une sélection.

Les quatre

évangiles retenus sont devenus les évangiles officiels, ou

"canoniques", le mot grec canon

signifiant "règle".

Le

moment où ce choix a été fait nous est révélé par de vieux documents

qui

dressent la liste à peu près définitive des vingt-sept livres composant

le

Nouveau Testament. La plus ancienne de ces listes est le canon de

Muratori,

retrouvé en 1740 dans une bibliothèque de Milan et qui date des

environs de

l'an 170. Il existe d'autres

listes de ce type, dressées ultérieurement par des théologiens et pères

de

l'Eglise et qui lui sont presque identiques. Au IVème siècle, le canon

des

vingt-sept livres du Nouveau Testament était pratiquement arrêté, et

lorsqu'en

397 sa composition fut officialisée par le concile de Carthage, elle

était déjà

reconnue depuis longtemps par la plupart des communautés chrétiennes.

Un feuillet de l'évangile de Jean

du codex

sinaïticus

(bl.uk - Copyright The British

Library ©).