|

Que le mythe biblique du Paradis

terrestre ait ses origines en Basse Mésopotamie, l’idée n’est pas nouvelle, et elle

doit être mise à l’épreuve des données archéologiques. Dans les pays du Proche

et du Moyen-Orient, le matériel archéologique ne manque pas, car de multiples campagnes

de fouilles conduites dans cette région du monde ont livré des quantités incalculables

de vestiges, témoins de la grandeur d’une civilisation disparue depuis des

millénaires.

Les premières fouilles réalisées

en Irak furent dirigées en 1842 par Paul-Emile Botta, consul de France à

Mossoul, et en 1845 par l’archéologue Austen Henry Layard. Les résultats furent

tout de suite spectaculaires, et suscitèrent bien d’autres expéditions ultérieures.

On creusa dans de nombreux tells, ces

collines du désert constituées de ruines ensablées, et des milliers d’habitations

et de monuments apparurent, révélant ainsi l’existence passée de véritables

villes.

Palais, temples, fortifications, grandes tours à étages en terrasses,

aménagements urbains, statues et bas-reliefs sortirent peu à peu des sables. Ces

ouvrages de brique et de pierre témoignaient de la splendeur d’une puissante civilisation

totalement oubliée. A mesure que ces richesses étaient mises au jour, la masse

gigantesque des informations qui en furent tirées permit de reconstituer les

grands traits de la culture de ce monde disparu.

Statue

sumérienne

représentant un homme priant

(en.wikipedia.org).

|

Tablette

d'écriture primitive

datant d'environ 3000 av. J.-C.

(en.wikipedia.org).

|

Les

temps protohistoriques

Il

est ainsi apparu que la Mésopotamie, ou Chaldée, était le véritable berceau de

la civilisation humaine, en tant que société organisée à l’échelle d’une ville

ou d’une région. A la fin de la Préhistoire, dans les derniers millénaires

avant notre ère, cette révolution sociétale s’est faite au sein d’un ensemble

de peuples qui occupaient les rives du Tigre et de l’Euphrate.

Mais qui étaient

ces habitants qui furent à l’origine de cette transformation ? Aussi loin

que l’on puisse remonter dans le passé, il semble que les communautés humaines de

Mésopotamie n’aient pas toutes la même origine ethno-géographique. L’extrémité

sud-est de la plaine alluviale, entre Nippur et le golfe Persique, était habitée

par les Sumériens, un peuple dont les origines premières sont inconnues. En

effet, l’étude de leur culture et de leur langue montre qu’ils n’étaient apparentés

à aucun autre groupe connu. Un peu plus en amont, entre Bagdad et Nippur, vivait

le peuple d’Akkad, que l’on peut affilier à la grande famille des Sémites car

nous savons qu’il parlait une langue sémitique. Enfin, toute la partie haute de

la vallée, jusqu’à la Syrie orientale, était occupée par diverses ethnies également

assimilées à des Sémites.

L’émergence progressive

de la première civilisation urbaine commence durant ce que les archéologues appellent la

« période prédynastique », ou « proto-historique », définie

entre 6500 et 3100 environ avant notre ère [1]. Durant

cette période, il ne serait pas tellement exagéré de dire que les Chaldéens ont

tout inventé. Dans cette plaine très fertile, la pratique de l’élevage et de la

culture des céréales s’étend, tandis que la vie citadine se met progressivement

en place. La population issue des collines et des villages se concentre dans d’immenses

cités. Les huttes font place aux maisons en dur, lesquelles se dotent de cours

et d’étages. Les rues se tracent à angles droits et des temples imposants sont

élevés. La vaisselle de terre cuite remplace celle de pierre, et la statuaire

se développe. La roue, l’araire, la navigation et la voile apparaissent

également à Sumer. A la fin de la période prédynastique, de véritables petits Etats

sont constitués et organisés autour des grandes villes.

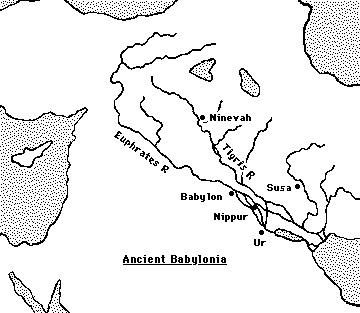

Carte de la Mésopotamie antique

(history.mcs.st-and.ac.uk).

L’apparition

de l’écriture et l’aube de l’Histoire

Vers 3300 av. J.-C.,

les habitants de Sumer opèrent l’une des plus grandes révolutions techniques

jamais réalisées par l’homme : l’invention de l’écriture. Selon toute vraisembance,

c’est dans la cité d’Uruk, en basse vallée de l’Euphrate, que la première forme

d’écriture a vu le jour. L’idée d’écrire semble née d’un besoin de

comptabiliser des biens d’agriculture ou d’élevage. Les premiers scribes traçaient

des dessins dans des plaques de boue au moyen d’un outil, le calame, qu’ils

enfonçaient dans l’argile fraîche. Les tablettes étaient ensuites séchées et cuites

au soleil.

La disposition des signes constituait une première forme de

communication écrite, rudimentaire certes, mais qui ne tarda pas à évoluer. De

figurative, elle devint de plus en plus abstraite afin d’exprimer des idées plus

complexes, comme le fait une langue parlée. Autre changement, les traits

prirent la forme de petits triangles, l’extrémité du calame devenant

triangulaire, inaugurant la fameuse écriture dite « cunéiforme »,

c’est-à-dire en forme de coins ou de clous. La pratique de l’écriture

cunéiforme se diffusa rapidement dans tout l’Orient ancien, de l’Indus à la

Turquie, et allait perdurer jusqu’au début de notre ère.

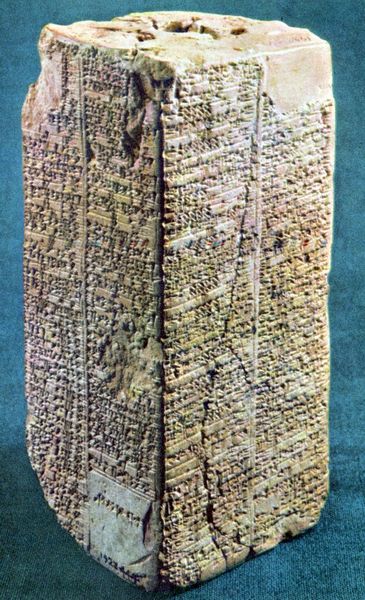

Tablette

cunéiforme

(freestockphotos.com).

|

Tablette cunéiforme

(sumerianshakespeare.com).

|

A

ce jour, des centaines de milliers de tablettes cunéiformes sont sorties

du sol sous la pioche des archéologues. Lorsque les premières inscriptions

furent découvertes, personne ne savait les lire, et ces documents auraient peu

d’intérêt si des savants perspicaces n’avaient percé le secret de leur déchiffrement.

L’écriture

cunéiforme a été déchiffrée au cours du XIXe siècle, grâce aux efforts conjugués

de plusieurs linguistes dont l’un des pionniers fut l’orientaliste britannique

Henry Creswicke Rawlinson. C’est essentiellement grâce à une inscription

monumentale trilingue, gravée en cunéiforme sur une haute paroi rocheuse de

l’Ouest de l’Iran, l’inscription de Béhistoun, que le mystère de l’écriture

cunéiforme a été percé. En 1835, Rawlinson y grimpa à l’aide de cordes et de

planches pour l’examiner de près, suspendu au-dessus du vide ... C’est dans ces

conditions acrobatiques que l’inscription fut patiemment recopiée pour être

ensuite étudiée en laboratoire.

Bas-relief

et inscription de Behistoun

(fr.wikipedia.org).

Se

fondant alors sur des recherches antérieures menées par le philologue allemand George

Grotefend, Rawlinson réussit à lire les noms de deux rois perses : Darius

et Xerxès. De fil en aiguille, comprenant que cette partie du texte était écrite

en vieux perse, il parvint à la déchiffrer intégralement. Le principe de la

lecture était syllabique, c’est-à-dire que chaque signe ou groupe de signes

correspondait à une syllabe qui entrait dans la composition d’un langage

structuré. Fort de ce succès, il déchiffra également les deux autres versions du

texte, qui s’avérèrent être gravées en langues élamite et akkadienne. La clef de

lecture était désormais acquise pour trois langues anciennes.

En réalité, l’écriture

cunéiforme avait servi à transcrire bien d’autres langues antiques, comme le

sumérien, le hittite, l’ougaritique et l’ourartéen, qui furent durant les décennies

suivantes déchiffrées les unes après les autres [2]. Ces progrès rendirent

possible la traduction des innombrables tablettes d’argile exhumées sur les

chantiers archéologiques. A mesure que ces documents parvenaient dans les

musées, leur traduction était entreprise par des spécialistes formés à cette

nouvelle discipline qu’était l’assyriologie. Ce travail, toujours en cours

aujourd’hui, a permis de dévoiler progressivement l'histoire et la culture de

cette civilisation oubliée.

La

période dynastique archaïque

Au

IVe millénaire avant notre ère, les premiers écrits sur tablettes

étaient essentiellement des documents comptables et administratifs. Les

archives narratives et descriptives sont plus rares et présentent

souvent des

récits à caractère mythologique. L’un des documents les plus

intéressants de

cette catégorie est la « liste royale sumérienne », un

ensemble de tablettes

et de pierres inscrites qui énumèrent les noms des rois censés avoir

régné sur le

pays de Sumer depuis ses origines. L’exemplaire le plus complet de

cette liste

est le prisme de Weld-Blundell, une colonne de section carrée couverte

de centaines

de noms de rois sur ses quatre faces.

« Après être descendue du ciel, la

royauté s’établit à Eridu. A Eridu, Alulim devint roi et régna pendant vingt-huit

mille huit cents ans.

Alalĝar régna pendant trente-six mille

ans. Ces deux rois ont régné pendant soixante-quatre mille huit cents ans.

Alors Eridu tomba et la royauté fut

prise à Bad-tibira. À Bad-tibira, En-men-lu-ana régna pendant quarante-trois

mille deux cents ans ... » [3]

Ainsi commence la liste royale

sumérienne, qui nomme les tout premiers rois de Sumer en leur attribuant des

longueurs de règnes totalement surréalistes. Le plus long de tous est celui

d’En-men-lu-ana, qui aurait duré quarante-trois mille deux cents ans ! Ces

documents, évidemment idéalisés, ne nous apprennent rien d’autre, sinon que pendant

les règnes des neuf premiers rois, le pouvoir aurait changé cinq fois de

capitale et qu’il se serait perpétué sur une durée de deux cent quarante et un

mille deux cents ans ...

Liste royale sumérienne

(earth-history.com).

Dans le souci d’établir une

chronologie un tant soit peu réaliste, les assyriologues considèrent les

premiers rois de Sumer comme plus ou moins légendaires, mais ils se servent de

la liste comme fil conducteur narratif. La datation des vestiges archéologiques

les a par ailleurs conduits à désigner les premiers temps de l’histoire mésopotamienne

sous le nom de « période dynastique archaïque », qui dure à peu près de

2900 à 2340 av. J.-C. [4]. Celle-ci

voit s’établir plusieurs petits royaumes politiquement indépendants, appellés

des « cités-Etats » et dont les capitales ont pour noms Eridu, Kish, Uruk,

Ur, Lagash, Nippur, Mari, Ebla ... Durant cette période, les structures

administratives se renforcent et la culture sumérienne rayonne sur tout l’Orient.

L’agriculture se développe grâce aux canaux d’irrigation, bénéficiant aux plantations

d’orge et de palmier, et devenant la plus productive du monde ancien. La

société est riche et très urbanisée.

Eridu est l’une des plus

anciennes villes sumériennes. Ses vestiges furent retrouvés à quelques

kilomètres à l’Ouest de l’embouchure commune du Tigre et de l’Euphrate [5]. Fouillée

essentiellement en 1949 par l'archéologue irakien Fuad Safar, la cité aurait eu

très tôt une importance politique et religieuse de premier plan. Au milieu de

la plaine alluviale, elle occupait sept collines et a livré pas moins de

dix-neuf niveaux d'occupation, la couche archéologique la plus ancienne

remontant au Ve millénaire avant notre ère. La cité possédait un temple

monumental qui fut reconstruit treize fois, et dont le niveau le plus bas révéla

la base d'un petit bâtiment rectangulaire entourant une simple table d’autel.

Eridu a montré l’une des premières traces connues d’un culte religieux en Mésopotamie.

Le temple d'Eridu reconstitué

(goldenageproject.org.uk).

C’est

dans le Sud-Est que l’économie est la plus florissante. Les milliers de

tablettes exhumées dans la plaine de Sumer ont révélé des structures étatiques

puissantes. A côté des documents comptables, administratifs et commerciaux, quelques

textes diplomatiques, littéraires, mythologiques et religieux nous renseignent

sur la culture et la civilisation sumériennes.

Pour avoir une idée du

niveau de raffinement culturel atteint, il faut évoquer un site archéologique assez

exceptionnel connu sous le nom de « tombes royales sumériennes ». Il

fut découvert sur le lieu-dit de Tell el-Mukayyar, en Basse-Mésopotamie, et fouillé

entre 1926 et 1932 par l’archéologue britannique Leonard Woolley. Au sein des

vestiges d’une cité disparue sous les sables, et assimilée à la ville antique

de Ur, un cimetière a livré un trésor dont le niveau de raffinement n’a rien à

envier à celui de la tombe de Toutankhamon [6].

Entrée d'une

tombe royale sumérienne

(geocaching.com).

Seize

tombes constituées de petits bâtiments enterrés abritaient des personnage de

haut rang, dont les dépouilles était parées de bijoux de grand luxe. Autour de

l’une des tombes enfouies au fond d’un puits furent trouvés les corps de

plusieurs dizaines d’autres personnes, manifestement sacrifiées et inhumées en

même temps que leurs maîtres. Elles aussi avaient été parées et accompagnées d’objets

d’une grande richesse.

Eléments de parure trouvés

dans une tombe royale sumérienne

(sumerianshakespeare.com).

En plus de milliers de bijoux faits de diverses matières

précieuses, on trouva des oeuvres d’art somptueuses, telles que de belles lyres en

bois polychrome munies de têtes de taureaux en or, deux magnifiques statues de

chèvres en or s’appuyant sur un buisson, ou un splendide coffre aux faces

couvertes de mosaïques représentant des cortèges de personnages. Sur les

huit noms de personnes trouvés sur place, seulement deux portent des titres royaux

mais sont inconnus par ailleurs. Ces tombes fabuleuses, datées de la fin de la

période dynastique archaïque, nous surprennent par le niveau de vie et les

moeurs de cette époque ancestrale.

Chèvre

d'or trouvée

dans une tombe royale sumérienne

(wikipedia.org).

|

Lyre

trouvée

dans une tombe royale sumérienne

(wikipedia.org). |

Coffre en mosaïque

(wikipedia.org).

Résonances

bibliques

Les

tablettes sumériennes nous parlent également des croyances et des pratiques religieuses

de ce peuple. Chaque ville avait ses propres divinités, à côté de l’existence

de dieux communs dont les plus importants se nommaient An (le Ciel, le dieu

suprême), Enlil (l’air) et Enki ou Ea (le monde souterrain). Plusieurs mythes

de création décrivent la conception que les Chaldéens avaient de l’Univers, vu

comme une terre plate et circulaire entourée d’eau et posée sous une

demi-sphère céleste [7].

Les

documents mésopotamiens présentent des analogies occasionnelles avec

les textes

de nos Bibles. Ainsi lit-on sur une tablette que le sage Adapa, prêtre

du dieu Enki

à Eridu, est dissuadé par son dieu de prendre une nourriture rendant

immortel [8]. Ou

bien qu’un jardinier nommé Tagtug, proche du dieu Enki, est maudit pour

avoir

consommé un fruit du seul arbre défendu d’un jardin [9]. D’autre

part, des ressemblances linguistiques s’observent aussi avec les noms

bibliques.

Le mot « Eden » existe en langue sumérienne (e-din) et

signifie « plaine » ou « steppe » [10], tandis que

le nom « Adam » peut se traduire par « homme »

en ougaritique (adm) [11].

En réalité, ces liens avec

la Bible constituent des détails isolés au milieu de longs récits sumériens, et

sont plutôt distendus et anecdotiques. Ces points de ressemblance laissent néanmoins

envisager des emprunts entre les littératures religieuses sumérienne et

hébraïque. Quoi qu’il en soit, il existe un cas précis où le rapprochement avec

la Bible ne peut pas être contesté. Dans la liste royale sumérienne en effet,

après les noms des neuf premiers rois de Sumer, une mention tout à fait insolite est

insérée :

« Et le Déluge nivela tout ».

Cette phrase pour le

moins inattendue nous renvoie inévitablement au coeur du contenu du livre de la

Genèse.

Références :

[1] - G. Roux : « La Mésopotamie ». Seuil,

Paris 1995, p. 71-107.

[2] - L.-J. Calvet : "Histoire de l'écriture". Hachette Littératures, Paris 2008, p. 70.

[3] - The

Sumerian King List. The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature. http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.2.1.1

[4] - G. Roux : « La Mésopotamie ». Seuil,

Paris 1995, pp. 149-170.

[5] - C. Asensio, "Eridu", 30/1/2008. http://www.ezida.com/web/eridu.htm

[6] - L. Woolley : “Ur

Excavations, Volume II : The Royal Cemetery – Text and Plates”. The Joint

Expedition of the British Museum, 1934. A Report on the Predynastic and

Sargonid Graves Excavated between 1926 and 1931.

[7] - G. Roux : « La Mésopotamie ». Seuil,

Paris 1995, pp. 117-122.

[8] - P. Talon : “Le mythe d’Adapa”. Studi Epigrafici e

Linguistici 7, 1990, pp. 43-57. http://www.sel.cchs.csic.es/sites/default/files/04talon_25b2fc7d.pdf

[9] - S. Langdon : “Sumerian

epic of paradise, the flood and the fall of man”. University Museum,

Philadelphia 1915, pp. 1-98.

[10] - A. Millard : “The

Etymology of Eden”, Vetus Testamentum

34, 1984, pp. 103-106. Cité par : F. Mirguet : “La représentation du divin

dans les récits du Pentateuque”. Brill,

Boston 2009.

[11] - M.S. Smith : “The ‘Son of Man’ in

Ugaritic,” CBQ 45, 1983, 59-60. Cité par : K. Pope : "Who Is This

Son of Man?" Biblical Insights 12.6, June 2012, 12.

http://ancientroadpublications.com/Studies/BiblicalStudies/WhoIsThisSonofMan.html.

|