|

Visiter un pays chargé

d'Histoire en suivant les traces du fondateur d'une religion aurait peu

de sens si l'on ne connaissait pas sa vie et sa spiritualité.

Replongeons-nous un instant dans les évangiles.

Jésus de

Nazareth quitte le foyer familial vers trente ans afin de mener sa vie

publique à travers la terre d'Israël. Il se rend d'abord sur les rives

du

Jourdain, où il est baptisé par Jean, puis il se retire dans le désert

en solitaire pour se préparer à sa mission. De

retour

en Galilée après quarante jours, il entreprend un ministère itinérant

auprès des

populations

rurales. Accompagné de douze apôtres qu'il a choisis, il s'adresse aux

habitants avec éloquence, et opère de spectaculaires guérisons

miraculeuses

auprès des personnes malades et handicapées. Sa renommée d'orateur et

de thaumaturge se diffuse

dans tout le pays et l'on vient en foule pour le rencontrer.

La plus ancienne image connue

de Jésus,

peinte dans une catacombe romaine. IVème

s.

(interrobangtribune.blogspot.fr).

La théologie de Jésus s'exprime à travers des

paraboles inspirées de la vie ordinaire et dotées d'un sens moral et

spirituel. Il décrit la

relation avec un Dieu totalement bienveillant, qui invite chaque être

humain à construire sa vie sur un

altruisme

pacifique, l'invitant à se mettre au service de ses semblables au point

de

s'effacer lui-même. Aimer son prochain à l'exemple de Jésus, soutenir

les

personnes en difficulté, ne pas thésauriser, éviter de juger,

pardonner

en toutes circonstances, être confiant dans la prière : tous les

efforts consentis ne seront rien devant le bénéfice réel attendu

d'En-haut.

Le lac de Tibériade vu du mont Arbel

(generationword.com).

|

Le cours actuel du fleuve Jourdain

(generationword.com).

|

Une importance première est accordée au souci

des

personnes défavorisées, que Jésus délivre de leurs maux tout

en leur

transmettant la "bonne nouvelle", un message d'espoir pour l'Au-delà.

Pourtant il ne cache pas qu'après la mort une sélection est faite entre

les

âmes en fonction des actes accomplis sur Terre. Le

royaume

céleste est promis à ceux qui font preuve d'une grande humanité.

Pour cela

Jésus veut sauver toutes les consciences égarées, préconisant la

conversion

des pécheurs par la patience et la prière plutôt que leur condamnation.

Toute

prière peut être exaucée avec une foi profonde, et même les miracles

sont à la

portée de chacun.

Jésus

se réclame du judaïsme auquel il veut cependant donner une

dimension nouvelle. Tout en respectant la loi hébraïque, il la

libère de

la rigidité d'une pratique trop littérale. La conception d'un Dieu

juste et autoritaire fait place à celle d'un Dieu d'amour et de

compassion. Pourtant son interprétation

de la Loi dérange les habitudes des prêtres et des docteurs, dont il

fustige l'hypocrisie. Il entre peu à peu en conflit avec le pouvoir

religieux du Temple, celui-ci considérant qu'il blasphème lorsqu'il

déclare être le fils de Dieu.

Son

enseignement se transmet oralement lors des déplacements en Terre

sainte à travers la Galilée,

la Judée, la Samarie et occasionnellement dans les pays

limitrophes.

Bien

qu'il soit impossible de

reconstituer l'itinéraire exact qu'il suivit, un grand nombre de lieux

qu'il

traversa sont aujourd'hui assez bien identifiés. Quelques-uns sont

marqués par

la tradition locale ou sont sortis de terre à la suite de fouilles

archéologiques.

Carte de la Palestine au temps de Jésus

(réalisée avec http://aquarius.geomar.de/omc).

Capharnaüm

Les écritures

font en quelque sorte de Capharnaüm la seconde patrie de Jésus après

Nazareth.

Elles rapportent en effet que Jésus s'y rendit plusieurs fois et qu'il

y résida

: "Puis, quittant Nazareth, il

habita Capharnaüm aux bords de la mer". Il y accomplit plusieurs

miracles, notamment les guérisons du serviteur d'un centurion, de la

belle-mère

de l'apôtre Pierre et d'un paralytique. Il enseigna dans la

synagogue de

cette ville, où il guérit également un possédé.

La ville fut identifié en 1838 par l'archéologue

américain

Edouard Robinson au site désolé de Tel Hun, sur la rive nord-ouest du

lac de

Tibériade. Le terrain fut acheté par l'ordre des franciscains en 1894,

qui y

mena plusieurs campagnes de fouilles dont la plus importante fut

conduite entre

1968 et 1986 par les pères Virgilio Corbo et Stanislao Loffreda.

L'occupation du

site est attestée à partir du IIème siècle avant notre ère. Ce village

de

pêcheurs était également un poste-frontière avec la Transjordanie et

comprenait

un bureau de douane. La présence d'une garnison romaine est évoquée

dans les

évangiles, qui précisent que le centurion dont Jésus guérit le

serviteur avait

fait construire la synagogue de cette cité.

Une ancienne

borne militaire trouvée en 1975 près des ruines de Capharnaüm porte les

noms de

plusieurs citoyens romains. Bien qu'en partie illisible, cette pierre

atteste

d'une présence romaine en ce point qui contrôlait la route principale

vers

Damas.

Les

ruines de

la

synagogue de Capharnaum. Datant du IVe

s.

(thirdsermon.blogspot.com).

|

Vestiges

de l'église recouvrant

la maison supposée de

l'apôtre Pierre

à Capharnaum

(greatcommission.com).

|

Les restes d'un

antique bâtiment prestigieux se dressent encore dans la plaine,

constitué de

hautes colonnes de calcaire blanc et d'un seul pan de mur, qui tiennent

sur une

vaste terrasse dallée. Les parois et les chapiteaux des piliers sont

ornés de

nombreux motifs sculptés évoquant la liturgie hébraïque : un chandelier

à sept

branches, l'Arche d'Alliance et plusieurs espèces d'animaux. Il s'agit

visiblement des restes d'une synagogue dont la construction remonte au

IVème

siècle de notre ère.

La structure

repose sur un soubassement de basalte noir, qui contraste avec la

clarté du

dallage en calcaire. Sa position surélevée suggéra aux fouilleurs

qu'elle

pouvait dissimuler un monument plus ancien construit en-dessous. C'est

ce que

l'équipe du père Corbo tenta de révéler à partir de 1969, en retirant

une partie

du dallage de la terrasse. On exhuma en effet de vieux murs

d'habitations et

une seconde cour qui semblait appartenir à un monument public. Il

s'agissait

vraisemblablement d'une autre synagogue plus ancienne. Celle-ci fut

datée du

Ier siècle de l'ère chrétienne, ce qui permit de l'identifier à celle

que Jésus

devait fréquenter lorsqu'il séjournait à Capharnaüm.

Graffiti

trouvés dans la

maison

de l'apôtre Pierre,

sur des restes

d'un ancien revêtement de murs

(198.62.75.1/www1/terras).

|

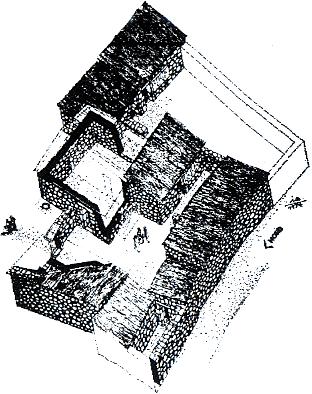

Reconstitution

de la maison

de Pierre

à Capharnaum

(christiananswers.net).

|

Une autre

découverte d'importance majeure a été faite à une trentaine mètres au

sud de la

synagogue. Au milieu des ruines d'anciennes habitations, la base d'une

petite

église byzantine du IVème siècle furent mise au jour, curieusement

disposée

selon un plan en deux octogones concentriques. Sous cette structure se

trouvaient

les restes d'une simple habitation, qui portait les traces explicites

d'un

christianisme primitif. Plusieurs graffiti inscrits sur les restes des

murs

portent en effet les noms de Jésus et de Pierre, ainsi que les mots "Messie", "Seigneur", "Dieu",

de même que des dessins de croix, de navires et de poissons.

Les moines qui

ont examiné ces précieuses inscriptions ont fait un rapprochement avec

le

contenu d'un document littéraire susceptible de se rapporter à ce site.

C'est

le récit de voyage de la pèlerine Egérie (IVème siècle), qui nous

apprend que : "A Capharnaüm, la maison du prince

des apôtres (Pierre) est devenue une église. Les murs sont restés

jusqu'aujourd'hui tels qu'ils étaient". Il est possible que ce

texte

concerne la maison aux graffiti, puisqu'une église paléochrétienne de

l'époque

d'Egérie lui est superposée. Ces éléments menèrent à la conclusion que

cette

maison n'était autre que la demeure de saint Pierre, et que

Jésus-Christ

lui-même avait vécu dans cette habitation.

Depuis

la découverte de la "maison de Pierre", les vestiges de Capharnaüm

sont redevenus un lieu de pèlerinage. Juste au-dessus des fouilles a

été

récemment construit un bâtiment contemporain surélevé, dont le plancher

partiellement vitré offre de l'intérieur une vue sur les anciens murs.

Tibériade

Sur les rives du lac auquel

elle a donné son nom, la ville de Tibériade fut fondée vers l'an 26 de

notre

ère par le tétrarque Hérode Antipas, pour honorer l'empereur romain

alors en

place. Elle est citée une fois dans l'évangile de Jean (6, 23) alors

que Jésus

parcourt la Galilée et la région du lac. Il n'est pas précisé si Jésus

s'est

rendu à Tibériade. Cependant, les ruines de cette cité ont réservé aux

archéologues de belles surprises.

Bien identifiée

sur la rive occidentale du lac (appelé également lac de Génésareth, ou

mer de

Galilée), elle est entourée d'une muraille du VIème siècle d'une

longueur

exceptionnelle, qui escalade les pentes escarpées du mont Bérénice en

inclant

le sommet dans son périmètre. Ce point culminant a été fouillé en 1990

par

Yizhar Hischfeld, du Département des Antiquités d'Israël, qui cherchait

alors

le palais de la reine Bérénice de Judée. Au

lieu d'un palais, c'est en fait un important complexe ecclésiastique et

une

superbe basilique qui l'attendaient. L'église byzantine du VIème siècle

qu'il

dégagea était entourée d'une vaste cour et de nombreuses salles aux

sols

couverts de mosaïques. Les splendides sols multicolores représentaient

des

oiseaux, des plantes et des motifs géométriques. Les fouilleurs se

demandaient

ce qui avait pu justifier la construction d'un tel complexe en un tel

lieu,

lorsqu'ils constatèrent qu'il dissimulait un objet inhabituel.

Ancre de pierre trouvée

sous un autel byzantin

à Tibériade

(mfa.gov.il).

Sous la base de

l'autel principal de la basilique, une plaque de marbre attira

l'attention des

chercheurs. En la soulevant, ils virent apparaître une fosse contenant

une

grande pierre taillée d'une manière particulière. Longue de un mètre,

sa base

était grossièrement taillée en pointe et son centre était percé d'un

trou

biconique. A quel usage cet objet était-il destiné ? De toute évidence,

cette

pierre était une ancre de navire. C'est son emplacement qui est le plus

surprenant. Pourquoi une ancre était-elle enterrée sous l'autel de

cette église

? Si l'on sait que les chrétiens placent parfois des reliques sous

leurs

autels, on peut supposer que cette ancre en était une. La proximité du

lac de

Tibériade permet d'envisager un lien avec une barque qui servit à Jésus

ou à

ses proches. Cependant, si cette ancre a la forme de celles des barques

du Ier

siècle, sa taille est en revanche nettement supérieure ; elle

correspondrait

plutôt à une ancre plus ancienne de quelques siècles. L' "église à

l'ancre" n'a pas fourni davantage d'explications.

Gennésareth

Une belle opération d'archéologie de

sauvetage fut réalisée à la faveur d'une forte sécheresse, qui marqua

l'année

1986 et qui provoqua une baisse exceptionnelle du niveau du lac de

Tibériade.

Ce fut pour deux pêcheurs israéliens l'occasion de réaliser un vieux

rêve.

Les frères

Yuval et Moshe Lufan habitaient le village de Kibboutz Ginosar, un port

de

pêche implanté sur la rive nord-ouest du lac. Ils pratiquaient

occasionnellement l'archéologie en amateurs dans l'espoir de découvrir

quelque

vestige ou épave antique. Ils arpentaient les berges semi-asséchées du

lac,

lorsqu'ils distinguèrent les contours d'un objet ovale ayant la forme

d'une

barque qui affleurait dans la boue. En grattant le sable ils virent que

l'objet

était fait de bois vermoulu. Petite coïncidence, l'instant de la

découverte

s'accompagna d'un phénomène naturel extrêmement rare : un arc-en-ciel

lunaire

...

L'existence de

l'épave fut signalée au professeur Shelley Wachsmann, spécialiste

d'archéologie

sous-marine au Département des Antiquités d'Israël. L'expert l'examina

et

confirma qu'elle semblait très ancienne et qu'elle justifiait un

sauvetage. On

décida d'extraire l'objet de la boue, entreprise à la fois délicate et

urgente

avant la remontée des eaux. Une méthode adaptée à la situation fut

définie, et

l'opération fut menée promptement durant onze jours et onze nuits avec

la

participation active des villageois.

La méthode

consista à créer d'abord une digue d'assèchement, qui permit d'évacuer

manuellement la glaise entourant le navire. Puis l'épave fut

conditionnée dans

une enveloppe de mousse polyuréthane, remise à l'eau ainsi empaquetée

et

remorquée jusqu'au port de Gennésareth. Arrivé à bon port, le vieux

navire fut

délivré de sa mousse et plongé dans un bain chimique soigneusement

contrôlé. Le

traitement avait pour but de remplacer progressivement l'eau imprégnant

le bois

par de la cire synthétique. L'épave demeura ainsi immergée pendant une

durée de

sept ans. Ce processus terminé, l'objet fut empaqueté de nouveau et

emporté par

une grue jusqu'à son lieu de conservation définitif, c'est-à-dire dans

le musée

Ygal Allon de Kibboutz Ginosar créé pour l'occasion.

Une barque datant du premier siècle

trouvée

près de Gennésareth

(fourquestions.us).

L'examen

détaillé du navire révéla que c'était un voilier de pêche d'époque

romaine.

Mesurant plus de huit mètres, il fut construit avec des matériaux de

réemploi

fixés avec des tenons et des mortaises, et avait subi plusieurs

réparations

avec des bois d'essences différentes. Le lieu de sa découverte était

jonché de

clous et d'attaches métalliques, et la coque contenait une petite lampe

à

huile. Le professeur Richard Steffy, de l'Université du Texas, estima

son âge,

d'après les techniques employées, à une période comprise entre le Ier

siècle

avant et le second siècle après J.-C.. Des analyses au carbone 14

complétèrent

la datation en donnant une fourchette de 50 avant à 75 après J.-C.

Le navire est

désormais l'une des épaves les mieux conservées de cette époque. C'est

probablement un navire de ce type qu'utilisèrent Jésus et ses apôtres,

ce qui a

rendu cet objet célèbre sous le nom de "barque de Jésus".

Le puits de Jacob - la Samaritaine

Tout voyageur qui se rend par

voie terrestre de Judée en Galilée est obligé de traverser la région de

Samarie. Si l'on remonte à l'Ancien Testament, les habitants de la

Samarie

étaient les héritiers de l'ancien royaume du Nord qui avait fait

sécession à la

mort du roi Salomon. Cette séparation avait laissé dans les esprits une

forte

animosité. Les Samaritains construisirent même leur propre Temple sur

le mont

Garizim, ce qui fut une source supplémentaire de différend. Bien que

majoritairement déplacée sous la domination assyrienne, la petite

communauté

des Samaritains subsiste encore aujourd'hui, et a conservé sur place

ses rites

propres issus de leurs origines hébraïques, toujours pratiqués après

trois

millénaires.

Jésus

traversa la Samarie à plusieurs reprises pour se rendre en Galilée. Le

regard

qu'il portait sur ses habitants était différent de celui des autres

Juifs,

comme le montre l'évangile de la femme samaritaine avec laquelle Jésus

entra en

conversation au bord d'un puits (Jn. 3). Celle-ci s'étonna d'abord

qu'il daigne

lui parler, puis réalisa sa qualité de prophète lorsqu'il devina sa vie

privée.

Lorsqu'elle lui demande de quelle montagne le culte devait être rendu,

Jésus

répondit de manière sibylline : "En

esprit et en vérité". Entendant qu'il était le messie, elle

retourna

hâtivement en informer les habitants de la ville.

L'évangile

précise en outre que ce puits avait jadis appartenu au patriarche

Jacob, et que

son fils Joseph y avait été enterré au retour d'Egypte (Gn. 34 ; Js.

24, 32).

Le

puits de Jacob vers 1900

(godrules.net).

|

Le puits de Jacob

aujourd'hui

(atlastours.net).

|

Non loin de

Sichem en Samarie, il existe un "puits de Jacob" que la tradition

locale rattache aux récits des deux Testaments. Les premières fouilles

furent

effectuées en 1893 sur le site du puits. Il est permis de rapprocher ce

puits

de celui de l'évangile, si l'on tient compte de plusieurs éléments. Le

point

d'eau semble d'abord très ancien et daterait de plusieurs siècles avant

l'ère

chrétienne. De plus, dans sa conversation avec Jésus la Samaritaine

désigne une

montagne sacrée toute proche ; or le puits de Jacob traditionnel se

trouve

précisément au pied du mont Garizim. La Samaritaine précise également

que le

puits est profond, ce qui est le cas de celui-ci qui descend à 46

mètres. Ces

caractéristiques correspondent bien aux indications des textes

bibliques.

L'histoire du

puits de Jacob durant les siècles suivants est assez bien documentée.

Au IVème

siècle de notre ère, les Byzantins élevèrent au-dessus du puits une

petite

église grecque en forme de croix. Elle fut rasée au IXème, puis

remplacée par

une autre en 1150, qui se dégrada. Les moines orthodoxes grecs firent

l'acquisition du site en 1860, et entamèrent une nouvelle construction

qui

resta inachevée. Ce n'est qu'en 2007 que fut menée à son terme la

construction

d'une église moderne de grandes dimensions. Si l'on descend aujourd'hui

dans la

crypte de ce vaste sanctuaire, on peut encore s'asseoir comme le fit le

Christ

sur la margelle du vénérable puits.

La montagne de la Multiplication des pains

L'un

des miracles les plus célèbres semble s'être déroulé en un lieu

aujourd'hui

marqué par une pierre désignant l'endroit exact où il se produisit.

Jésus

acompagné par la foule s'était éloigné de toute habitation, et la

journée était

bien avancée lorsque les apôtres soulevèrent le problème du

ravitaillement. La

foule qui avait suivi Jésus était innombrable, au moins cinq mille

personnes

est-il écrit. Il prit alors les seuls cinq pains et deux poissons qu'on

avait

trouvés et les fit distribuer au peuple, qui en reçut en quantité plus

que

suffisante.

Les indications géographiques données quant au lieu

du

miracle sont assez floues. La multiplication des pains se serait

déroulée "de l'autre côté de la mer de Galilée,

de Tibériade". Il est également précisé qu' "Il les

prit alors avec lui en direction d'une ville appelée Bethsaïde",

qu' "Ils partirent donc en barque

pour gagner un lieu solitaire, isolé" et qu' "Il y

avait en cet endroit beaucoup d'herbe". Le souvenir

du lieu a été perdu au VIIème siècle, lorsque le pays fut dévasté par

l'invasion perse. Sa redécouverte fut possible des siècles plus tard

grâce aux

écrits de la pèlerine Egérie, une voyageuse espagnole du IVème siècle.

Son

témoignage décrit le lieu du miracle comme un lieu verdoyant placé en

bordure

du lac :

"Dans ces lieux-mêmes

(non loin de

Capharnaüm), face à la mer de Galilée, est une terre où l'eau abonde,

où pousse

une végétation luxuriante, aux nombreux arbres et palmiers. A proximité

se

trouvent sept sources qui fournissent de l'eau en abondance. Dans ce

jardin

fertile Jésus nourrit cinq mille personnes avec cinq pains et deux

poissons. La

pierre sur laquelle le Seigneur déposa le pain devint un autel. Les

nombreux

pèlerins venus sur le site la brisèrent en pièces pour soigner leurs

maux."

Cette

description pourrait correspondre à un lieu-dit appelé Tabgha, une

vallée

fertile située sur la rive nord-ouest du lac entre Capharnaüm et

Magdala, et

arrosée par plusieurs sources. Le nom de Tabgha est peut-être une

déformation

arabe du mot grec Heptapegon qui

signifie "sept sources".

Le site de Tabgha. Vue aérienne

(fectio.org.uk).

Le terrain de

Tabgha fut acquis en 1888 par la Deutsche

Katholische Palestinamission, qui avait l'intention d'y

entreprendre des

fouilles. En 1932, ce furent les archéologues allemands Mader et

Schneider qui s'attelèrent à

cette tâche. Ils ne furent pas déçus, car les bases d'une splendide

église

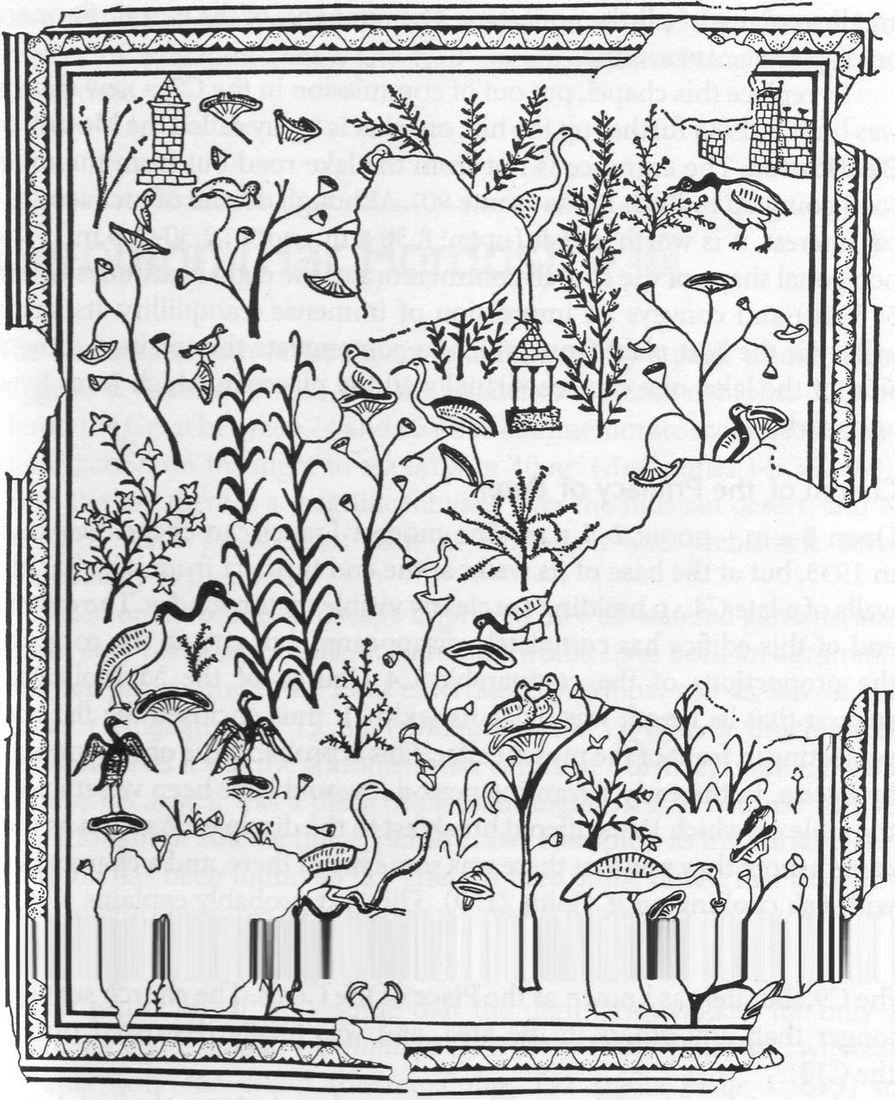

byzantine du Vème siècle se révélèrent à eux. Le monument intégrait une

magnifique mosaïque qui recouvrait tout le

sol de la nef. Cette oeuvre exceptionnelle représentait un

environnement fluvial

et marécageux plein de bonheur, avec diverses espèces d'oiseaux et de

plantes

aquatiques.

Juste devant

l'autel, une image devenue célèbre montre une corbeille contenant cinq

pains et

entourée de deux poissons. Elle a permis d'identifier le lieu : c'est

l'église

des pains et des poissons, que l'on a reliée au récit biblique du

miracle. Sous la

table du même autel se trouve l'élément le plus important, un bloc de

calcaire

non taillé qui émerge au milieu de la mosaïque. Si la description

d'Egérie est

juste, il s'agit alors de la pierre sur laquelle Jésus aurait déposé le

pain au

moment de sa multiplication ...

Sous l'autel de

l'église de

Tabgha,

le rocher où Jésus aurait déposé le pain

multiplié

(atpm.com).

Les fouilles de Tabgha révélèrent également que

l'église byzantine du Vème siècle était construite sur les fondations

d'un

autre sanctuaire encore plus ancien, qui fut identifié comme une

chapelle du

IVème siècle. L'ensemble du site a été patiemment restauré, et son

architecture

antique même respectée, puisqu'en 1982 une église a été rebâtie sur les

ruines

de celle du Vème siècle, selon un plan autant que possible conforme à

l'originale.

Mosaïque de Tabgha

(sacred-destinations.com).

Le

mont de la Transfiguration

Jésus

se déplaça jusqu'à la région de Césarée de Philippe, dans le sud de la

Syrie.

Il gravit une haute montagne accompagné de trois de ses apôtres qui

furent les

témoins d'une vision surnaturelle. Devant eux son aspect physique

changea

soudain pour apparaître extrêmement lumineux. Deux autres personnages

apparurent au cours de cette vision, identifiés aux anciens prophètes

Moïse et

Elie. Une voix céleste retentit et recommanda de faire confiance au

Fils

Bien-aimé (Mt. 17, 1 ; Mc. 9, 2).

Le nom de la

montagne où se passa la Transfiguration n'est pas précisé, ce qui ne

facilite

pas son identification. On a longtemps situé cet épisode sur le mont

Thabor,

une colline haute de 600 mètres située au sud-ouest du lac de

Tibériade. Cette

position est défendue par certains textes anciens. Pourtant le mont

Thabor est

peu élevé et bien éloigné de la nordique Césarée de Philippe. La ville

de

Césarée de Philippe se trouve à cinquante kilomètres au nord du lac, et

sur la

rive est du Jourdain. De plus, le sommet du Thabor était au premier

siècle

occupé par un fort militaire.

En revanche,

une autre montagne qui a davantage ses chances est la chaîne de

l'Hermon, un

massif situé encore plus au nord que Césarée et qui culmine à 2800

mètres.

C'est plutôt dans ce lieu lointain et isolé que le phénomène se serait

produit. Toujours est-il que la tradition a conservé le mont Thabor

comme lieu

supposé de

l'évènement ; c'est sur le Thabor, plus facile d'accès pour les

pélerins,

qu'ont été construites plusieurs églises successives dont l'actuelle

basilique

de la Transfiguration.

Le mont Thabor, lieu supposé

de la

Transfiguration

(biblewalks.com).

L'absence de certitude sur

l'authenticité du lieu a cependant

laissé de la

place pour le rêve et l'imagination. Un pèlerin du Vème siècle plein

d'inspiration eut un jour l'idée de concrétiser les paroles prononcées

par

Pierre pendant la vision : "Maître,

il est heureux que nous soyons ici ; dressons donc trois tentes, une

pour toi,

une pour Moïse et une pour Elie". Trois sanctuaires byzantins

furent

par conséquent élevés sur le mont Thabor. Démolis et reconstruits

plusieurs

fois durant les siècles suivants, leurs restes sont aujourd'hui

intégrés à

l'actuelle basilique franciscaine de la Transfiguration bâtie en

1924.

Si

l'on descend dans la crypte de la basilique, on peut admirer quatre

magnifiques

mosaïques représentant la vie du Christ. Les moines franciscains aiment

à dire

que par beau temps, les rayons solaires filtrent à travers les vitraux

et

jouent avec les couleurs des mosaïques, produisant des effets

merveilleux en

souvenir de la luminosité du Christ resplendissant.

|