| Accueil |

Thèmes |

A

propos |

Contact |

Liens |

Rechercher |

|

les manuscrits de la Bible hébraïque |

|

|

Les derniers siècles de l’ère pré-chrétienne furent pour la terre de Juda une période d’occupation étrangère, mais cette situation n’empêcha pas les Juifs de perpétuer leur tradition monothéiste et le respect des lois de Moïse. La dernière composition en date d’un livre de l’Ancien Testament semble être celle du livre de la Sagesse, improprement attribué au roi Salomon alors qu’il s’agit sans doute d’un écrit tardif du Ier siècle av. J.-C. Mais plus généralement, que savons-nous aujourd’hui sur l’origine des livres bibliques ? La question de l’époque de leur première rédaction se pose depuis longtemps. De quels outils dispose-t-on pour remonter aux sources de leur composition ? Les biblistes examinent d’abord le contenu littéraire et son contexte historique. Depuis l’époque de Flavius Josèphe, la tradition attribuait la rédaction des premiers textes à Moïse. Mais à partir du XVIIe siècle de notre ère, plusieurs auteurs occidentaux émirent des doutes, en relevant certaines incohérences textuelles. Le philosophe Spinoza, par exemple, s’étonna que Moïse ait pu relater sa propre mort dans le Deutéronome (34, 5-6). Au XIXe siècle, des différences dans le style littéraire incitèrent l’exégète allemand Julius Wellhausen à formuler une « hypothèse documentaire », selon laquelle les livres bibliques provenaient de quatre sources littéraires distinctes : « yahviste », « deutéronomiste », « sacerdotale » et « élohiste ». Selon lui, la composition des plus anciens livres n’aurait pas commencé avant le début de la période monarchique israélite. Comme il a été dit plus haut, cette estimation a encore été revue à la baisse depuis, et désormais de nombreux érudits datent les premiers textes bibliques de la fin du royaume de Juda ou de la période perse, voire hellénistique. A l’opposé, d’autres défendent leur ancienneté en relevant par exemple quelques archaïsmes dans le langage employé. La controverse est loin d’être close entre les différentes écoles de spécialistes. Manuscrits hébreux

Cependant l’étude des livres bibliques fait également appel au matériel archéologique. Faute de ne posséder aucun original, les exégètes se réfèrent toujours aux plus anciens exemplaires disponibles de l’Ecriture. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les plus vieux manuscrits conservés de la Bible hébraïque dataient du Moyen Age. Il s’agissait de la version appelée « massorétique », c’est-à-dire qui émanait des « massorètes » ou maîtres de la tradition juive. La doyenne des copies complètes en était un manuscrit appelé le codex d’Alep, écrit au Xe siècle de notre ère et conservé (malheureusement aujourd’hui mutilé) au musée d’Israël. Rédigées vers 920, ses quatre cent quatre-vingt une pages écrites en hébreu constituaient la référence a priori la plus proche des textes originaux.

Cette situation changea

du tout au tout, lorsqu’à partir de la fin du XIXe siècle plusieurs

découvertes

exceptionnelles renouvelèrent profondément notre connaissance de la

matière

biblique.

La guéniza du Caire

Cambridge, mai 1896 : le rabbin britannique Solomon Schechter est invité à examiner une collection privée de manuscrits anciens. Il écarquille soudain les yeux en reconnaissant la version hébraïque perdue depuis longtemps d’un passage de l’Ancien Testament, le livre de l’Ecclésiastique. Solomon Schechter

Cette découverte exaltante

l’incite à remonter la filière et à se rendre dans la synagogue Ben Ezra du

Caire, de laquelle ces manuscrits proviennent. On

lui montre alors un espace réduit, une guéniza,

sorte de réserve où s’entassent dans un désordre indescriptible des milliers de

vieux fragments de manuscrits abandonnés. Shechter les examine pendant huit

mois et obtient même l’autorisation de les rapporter à l’université de

Cambridge. L’étude de ces cent-quarante mille fragments s’avère fort

instructive, car ces textes de natures diverses éclairent l’histoire de la communauté

juive égyptienne au Moyen Age. Ecrits entre le IXe et le XIXe siècles de notre

ère, ils contiennent des extraits bibliques, des commentaires religieux, des traités

littéraires et juridiques et de la correspondance locale. Ces documents complètent

nos connaissances sur les textes bibliques et nous renseignent même sur

l’évolution orale de la langue hébraïque. Cette acquisition fut un premier pas sur la piste des archives bibliques.

Les manuscrits de la mer Morte

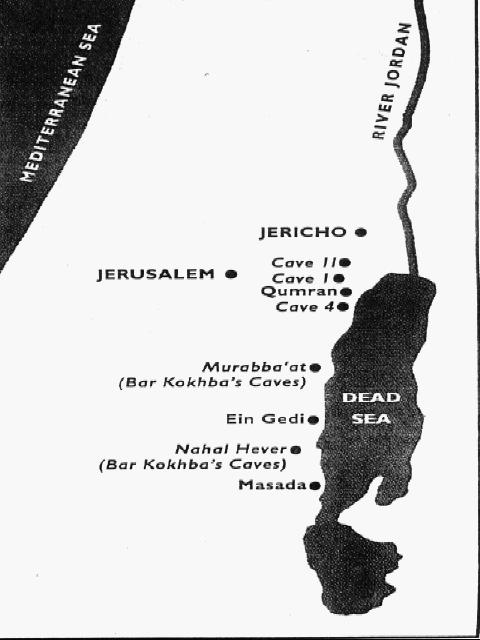

Cette trouvaille n’était rien à côté de la prodigieuse découverte qui serait faite dans le désert un demi-siècle plus tard. La véritable aventure des anciens manuscrits bibliques commence en 1947 à Qumrân, dans les collines arides de Judée. Le jeune berger Mohammed edh-Dhib Hassan, surnommé « le loup », partit un jour à la recherche de l’une de ses brebis égarée dans les falaises calcaires qui dominent la rive nord-ouest de la mer Morte. S'étant assis à l'ombre d’une paroi naturelle, il jeta en guise de jeu une pierre dans un trou de rocher inaccessible qui lui faisait face. Il fut surpris d’entendre un bruit étrange provenant du creux où il avait jeté la pierre. Intrigué, il revint le lendemain accompagné de son cousin et équipé de matériel d’escalade. Les deux bédouins gravirent le flanc de la falaise et pénétrèrent dans la grotte. Ils y trouvèrent, déposées sur un sol sablonneux, huit grandes jarres fermées par des couvercles. Ils en tirèrent de vieux rouleaux de parchemin, soigneusement enveloppés dans du lin et couverts d'une écriture qui leur était inconnue. Tous ces récipients étaient remplis de rouleaux plus ou moins bien conservés et de fragments épars.

Les découvreurs

apportèrent leurs manuscrits à un antiquaire de Bethléem, qui en comprit immédiatement

la valeur et en transmit une partie au métropolite orthodoxe de Jérusalem, Mar

Athanase. Le religieux reconnut l’écriture hébraïque, prit des photos des

rouleaux et les envoya à l'archéologue américain William Albright. Celui-ci se

montra d’emblée enthousiaste et les déclara « découvertes archéologiques

révolutionnaires ». Après un bref séjour aux Etats-Unis, les manuscrits furent

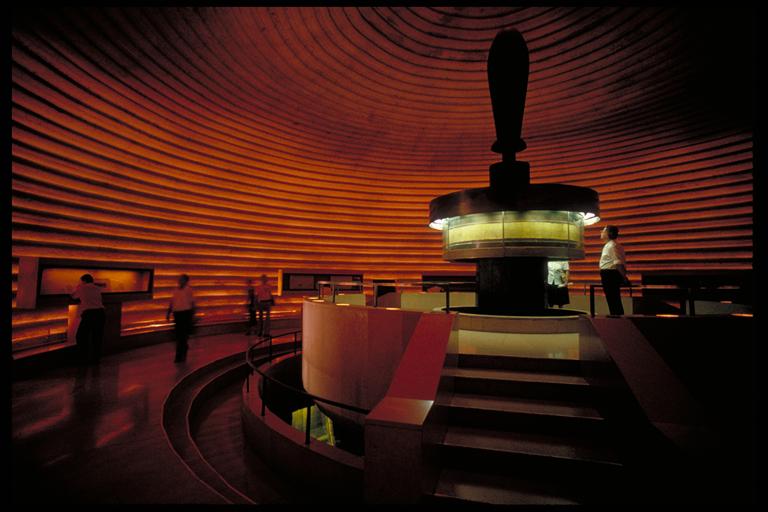

rachetés par des Israéliens. Un second lot fut vendu au professeur Eléazar

Sukenik, de l’université hébraïque de Jérusalem, qui le transmit au gouvernement

israélien. L’essentiel fut réuni dans le musée d'Israël à Jérusalem, où les premiers

examens confirmèrent qu’ils étaient d’époque antique.

Une quête intrépide

Mais la fabuleuse saga des

manuscrits de la mer Morte ne faisait que commencer. Le père dominicain Roland

de Vaux, directeur de l'Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem,

eut l'idée d'organiser de nouvelles prospections. De 1947 à 1956, une série

d'explorations dans les falaises et les grottes de Qumrân fut programmée. Ce

fut le début d’une aventure aussi exaltante que sportive, car selon le mot de

Frank Moore Cross, « l'excitation de la quête transforma de vénérables

savants chenus en une nouvelle race de cabris archéologues ». Pas

moins de deux cents grottes furent explorées, dont onze renfermaient des

manuscrits en plus ou moins bon état. Au total, cent mille fragments de

manuscrits, provenant de près de neuf cents rouleaux, furent ainsi mis au jour.

Ces découvertes présentaient un intérêt historique considérable et suscitèrent

une vague d’enthousiasme dans le monde entier.

L’affaire fut pourtant compliquée car entretemps, l'antiquaire de Bethléem avait flairé la piste lucrative. Le téléphone arabe fonctionna et des explorations clandestines furent menées dans les nombreuses grottes proches de Qumrân. Dès lors, une course de vitesse s'engagea entre les fouilles secrètes des bédouins et les expéditions scientifiques des savants. Hélas, les archéologues entraient souvent dans des grottes déjà fouillées et ne récoltaient plus que des miettes. Le matériel disparu était dispersé et vendu au marché noir. Ce n'est que progressivement et au prix d'interminables enquêtes qu'il fut en partie récupéré par les archéologues.

Le contenu

A mesure que les fragments étaient retrouvés, ils étaient soumis à un patient travail de laboratoire où une équipe de huit chercheurs triaient, ré-assemblaient et traduisaient les innombrables pièces du puzzle. L'étude de ces documents montra qu'il s'agissait d'anciens textes bibliques et judaïques. Rédigés en hébreu, en araméen et en grec sur du parchemin et du papyrus, ils contenaient la totalité de l'Ancien Testament à l'exception du livre d'Esther. Pour la première fois, on disposait de documents bibliques de l’époque antique, et donc des plus anciens exemplaires jamais trouvés d’une Bible en hébreu !

La moisson était

abondante : même parcellaires, on compta trente-neuf copies du livre des

psaumes, trente-trois du Deutéronome et vingt-quatre de la Genèse, pour ne

citer que celles-là. Le manuscrit le plus fameux est le rouleau d'Isaïe, daté

du IIe siècle av. J.-C. et qui constitue le plus ancien livre biblique complet.

En plus des textes de la Bible « canonique », les manuscrits de la

mer Morte contiennent plusieurs livres qui figurent seulement dans certaines

versions de la Bible, tels ceux de Tobie, de l'Ecclésiastique et la lettre de

Jérémie.

Fragment d'un manuscrit de Qumrân (accordancebible.com).

On

trouva également à Qumrân des rouleaux non bibliques, des « apocryphes de

l’Ancien Testament ». Ainsi découvrit-on un « livre des

Géants », des « livres d’Enoch », un « livre des

Jubilés », un recueil de psaumes et un commentaire du livre biblique

d'Habacuc. L’un

des plus intéressants de ces rouleaux, le « rouleau du Temple »,

contient une description détaillée du futur Temple de Jérusalem. Un

autre document appelé le « manuel de discipline » fixe les règles de fonctionnement

d’une communauté religieuse hébraïque.

Pour

déterminer l'âge des manuscrits de Qumrân, des analyses de datation au carbone

14 furent effectuées à l'Institut de physique de l’université de Zürich. Les

résultats de ces études donnèrent à l'ensemble des documents une période de

production comprise entre 250 av. et 70 ap. J.-C. Par ailleurs, l'encre des

rouleaux révéla une forte concentration en brome, un élément très abondant dans

la mer Morte, laissant supposer que ces rouleaux avaient été rédigés localement.

L’origine des textes

La découverte de ces documents ne donnait cependant pas la raison de leur présence dans les grottes. A proximité immédiate de ces caves, sur le plateau, se trouvent des ruines de bâtiments antiques appelées Khirbet Qumrân. Dès le début, le professeur Sukenik fit un lien entre les manuscrits et le site archéologique de Qumrân, dont ils constituaient peut-être les archives secrètes. Jarres et

manuscrits

trouvés à Qumrân

(uhl.ac).

Ces vestiges de constructions formaient un ensemble complexe qui comprenait notamment une tour, un aqueduc, un système de bassins, une seule grande salle et une cuisine unique. Le mobilier exhumé se remarquait par sa simplicité et était exempt de tout luxe. La vaisselle, très sobre et très homogène, comptait des centaines de grandes jarres, de forme identique à celles qui contenaient les manuscrits dans les grottes. Cinq ou six encriers retrouvés impliquaient une activité d'écriture. A proximité du complexe architectural était implanté un vaste cimetière, dont la quasi-totalité des corps inhumés étaient des hommes.

Les

ruines du site de Qumrân

(centuryone.org).

Qui étaient les habitants de Qumrân et quel était leur mode de vie ? La disposition des ruines évoque davantage une communauté monastique qu'un simple village. On supposa qu’elle avait pu être occupée par un groupe de religieux juifs, peut-être les fameux Esséniens ou des représentants d'un autre courant spirituel. La piste de la secte des Esséniens, défendue entre autres par le professeur André Dupont-Sommer, convainquit d’emblée beaucoup de chercheurs et demeure encore répandue. L'existence de la

communauté essénienne est connue grâce à trois historiens de l'Antiquité :

Flavius Josèphe, Philon d'Alexandrie et Pline l'Ancien. Elle aurait été fondée

autour du IIe siècle avant notre ère par un personnage énigmatique appelé le

« maître de justice », et aurait perduré jusqu'à sa destruction par

les légions romaines en 68 de notre ère.

Bassins (rituels ?) dans les ruines de Qumrân (fr.wikipedia.org).

Cependant le rapprochement proposé entre Qumrân et les Esséniens est loin de faire l'unanimité. Bien des auteurs en doutent, comme l'exégète André Paul, qui font valoir l'absence de preuve, le site de Qumrân ayant très bien pu avoir une autre fonction comme celles d’une résidence, d’un établissement agricole ou d’un centre artisanal. Les manuscrits de la mer Morte sont-ils ou non l’oeuvre de la communauté essénienne ? Cette hypothèse, tout comme celle faisant des Esséniens les habitants de Qumrân, est toujours en débat. En revanche, d’autres théories sont allées plus loin dans la spéculation sans avoir été été validées. Certains auteurs, par exemple, ont tenté d’associer l'essénisme au christianisme des origines, imaginant que Jésus lui-même ait pu être formé à l'école essénienne. Mais rien n’étaye cette hypothèse, car d’une part aucun texte du Nouveau Testament ne figure dans les manuscrits de Qumrân, et d’autre part l'essénisme se limite au judaïsme et reste éloigné de la spiritualité des évangiles. En revanche, la forme littéraire des textes bibliques de Qumrân est très proche, à quelques différences près, de celle des versets traditionnels de l’Ancien Testament. La bonne nouvelle, pour les biblistes, est que la transmission du texte au fil des siècles s’est faite sans déformation significative. Dans tous les cas, les manuscrits de la mer Morte constituent une référence incontournable pour l’étude des textes bibliques.

Un

rouleau carbonisé

Bien

plus récemment, une prouesse technique inédite a permis de faire parler un vieux

rouleau de parchemin voué a priori à

un mutisme définitif. A Ein Gedi, une oasis située au bord de la mer Morte et à

quarante kilomètres au Sud de Qumrân, les ruines d’une ville antique subsistent.

Fouillées en 1970 par l’archéologue israélien Yoseph Porath, elles ont révélé

une synagogue qui fut incendiée vers l’an 600 de notre ère. Dans ce qui restait

de l’« arche sainte », c’est-à-dire de l’armoire sacrée où étaient

enfermés les textes liturgiques, on découvrit une série de rouleaux carbonisés qui

tombaient en poussière dès que l’on y touchait. Un demi-siècle plus tard, en 2016, des chercheurs américains et israéliens soumirent l’un de ces rouleaux à une technique d’imagerie de pointe, qui consistait à radiographier l’objet sans le déplier. La technique appelée microtomographie aux rayons X permit d’en faire une reconstitution spatiale, et de faire apparaître le texte qu’il dissimulait avec une précision inégalée.

Rouleau de Ein Gedi virtuellement déroulé

Le document, déchiffré de

l’hébreu ancien, s’identifiait aux deux premiers chapitres du Lévitique. La

surprise vint de sa comparaison avec la version traditionnelle de la Bible

massorétique. Contrairement aux rouleaux de Qumrân qui montrent quelques

différences de style, le rouleau d’Ein Gedi s’avéra lui être rigoureusement

identique. Une analyse au carbone 14 lui donna un âge correspondant au IIIe ou

au IVe siècle après J.-C. Ces résultats inespérés montraient qu’un texte sacré s’était

transmis depuis l’Antiquité sans aucune modification.

Les écrits anciens, copiés et recopiés au cours des âges, sont donc parfois susceptibles de nous parvenir avec une étonnante fidélité. Références : - A. Hurvitz : « How Biblical Hebrew Changed ». Biblical Archaeology Review 42 : 5, Sept/Oct 2016, 37-40. - E. Villeneuve : « Il était une fois ... la guéniza du Caire ». Le Monde de la Bible n° 210, pp. 86-89. - D. Fontaine : « La Genizah du Caire ». Réflexions sur la traduction biblique et les sciences du langage, 5/4/2014. http://areopage.net/blog/2014/04/05/la-genizah-du-caire. - J.C. Trever : « The Discovery of the Scrolls ». The Biblical Archaeologist, Vol. 11, No 3, Sept. 1948, pp. 45-57. - E. Puech, « Les manuscrits de la Mer Morte, cinquante ans après ». Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem, 1, 1997, 18-23. http://bcrfj.revues.org/4922. - A. Paul : “Qumrân : le point historique”. La Nef n° 183, juin 2007, pp. 22-29. - M.E. Stone : “Why study the Pseudepigraphia ?”. The Biblical Archaeologist, Vol. 46, No 4 (Dec. 1983), pp. 235-243. - M. Wise : “Literary Sources for the History of Palestine and Syria : The Dead Sea Scrolls : Part 2, Nonbiblical Manuscripts“. The Biblical Archaeologist, Vol. 49, No. 4 (Dec. 1986), pp. 228-243. - J. Milgrom : “The Temple Scroll“. The Biblical Archaeologist, Vol. 41, No. 3 (Sep., 1978), pp.105-120. - D. Stoekl Ben Ezra : "Le mystère des rouleaux de Qumrân, perspectives historiques et archéologiques". Les cahiers du judaïsme n° 29, 2010. - A. Dupont-Sommer : « Trente années de recherches sur les manuscrits de la mer Morte (1947-1977) ». Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (1977) 4, pp. 659-677. http://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1977_num_121_4_13417. - A. Paul : « Qumrân et les esséniens. L’éclatement d’un dogme ». Cerf, Paris 2008. Résumé sur : http://www.ajcf.fr/andre-paul-qumran-et-les-esseniens-l-eclatement-d-un-dogme.html. - A. Lamorte : "Les découvertes archéologiques de la mer Morte : fantaisie ou histoire ?". http://www.bibliquest.org/Lamorte-Mer_morte-Decouvertes.htm. - "Yitzak Magen et Yuval Peleg remettent en question l'histoire du site historique de Qumran", 11 avril 2005. http://www.franceisrael.info. - R Feather : “The Secret Initiation of Jesus at Qumran: The Essene Mysteries of John the Baptist”. Simon and Schuster, 2005. - W.B. Seales, C.S. Parker, M. Segal, E. Tov, P. Shor, Y. Porath : “From damage to discovery via virtual unwrapping: Reading the scroll from En-Gedi”. Science Advances 2016, 2:, September 21, 2016. http://advances.sciencemag.org/content/2/9/e1601247.full. |