|

Le Nouveau Testament s'ouvre sur quatre livres successifs, les évangiles, qui relatent chacun la vie de

Jésus de

Nazareth et dont les rédactions sont attribuées à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces

auteurs

s'identifient à quatre de ses disciples, apôtres ou témoins indirects

de sa

vie. Le contenu de ces textes indépendants est à peu près le même, à

quelques

différences près qui résident essentiellement dans la sélection des

épisodes

relatés.

C'est

le cas pour la naissance et les premières années de la vie du Nazaréen,

rapportées

seulement dans les évangiles de Matthieu et de Luc, et plus précisément

chez Luc

qui relate la révélation de sa future naissance.

A

Nazareth en Galilée, sous le règne d'Hérode le Grand, la jeune

villageoise

Marie eut une vision de l'ange Gabriel, qui l'informa qu'elle donnerait

naissance

à un fils voué à un grand destin devant Dieu. Marie étant encore

vierge, bien

que promise au charpentier Joseph, l'ange lui révéla que l'enfant à

naître serait

de conception divine (Lc. 1, 26-38).

L'entrée de la grotte de l'Annonciation

(fr.wikipedia.org).

La

grossesse de Marie mit son futur époux dans un embarras compréhensible.

Le

charpentier s'apprêtait à la répudier secrètement, lorsqu'il reçut à son

tour

une vision de l'ange précisant l'origine divine de l'enfant. Dès lors,

il

accepta d'épouser sa fiancée (Mt. 1, 18-25).

Le récit fait naître Jésus

non pas à Nazareth, mais à Bethléem en Judée, où ses parents durent se

rendre

pour un recensement de population. C'est ensuite à Nazareth qu'il

grandirait

avant d’accomplir sa mission publique à travers la Terre sainte.

La grotte

de

l'Annonciation

La

localité appelée Nazareth est implantée à l’Ouest du lac de Tibériade,

sur

une

colline proche de la vallée de Jezréel. Ce village insignifiant à

l'époque antique

est devenu aujourd'hui une ville de plus de soixante mille habitants,

où réside

la plus forte population arabe d'Israël et où se trouve l'un des plus

importants hauts lieux spirituels de la chrétienté.

Deux

millénaires

de

tradition chrétienne situent l'apparition de l'ange à Marie dans une

grotte

naturelle de Nazareth, un modeste abri rocheux aujourd'hui protégé par

un vaste

édifice contemporain : la basilique de l'Annonciation. Construite

en 1964

et reconnaissable à sa large coupole au toit conique, elle constitue

maintenant

la plus grande église de tout le Proche-Orient. Dans sa vaste nef

moderne, un

choeur en léger contrebas est construit en face de l'entrée d'une

crypte.

Quelques marches descendent vers une arche de pierre qui marque

l'entrée de la

grotte de l'Annonciation.

La grotte de

l'Annonciation

(holylandphotos.org).

L'intérieur offre un espace réduit dans

lequel un simple autel côtoie une colonne de

marbre

et quelques restes de murs anciens. Derrière l'autel s'ouvre un passage

vers un

petit escalier en angle qui remonte vers une citerne. Si la tradition

est

exacte, cette cave serait le cellier ou l'annexe d'une habitation de

pierres

bâtie en avant de celle-ci. L'apparition de l'archange se serait

produite dans

cette pièce retirée de ce qui était peut-être la résidence familiale de

Marie.

A

gauche de l'entrée en arcade de la grotte, s'ouvre une seconde cavité

appelée

le « martyrium de Conon », un espace qui contient entre

autres un intéressant

sol en mosaïque du Ve siècle et divers aménagements.

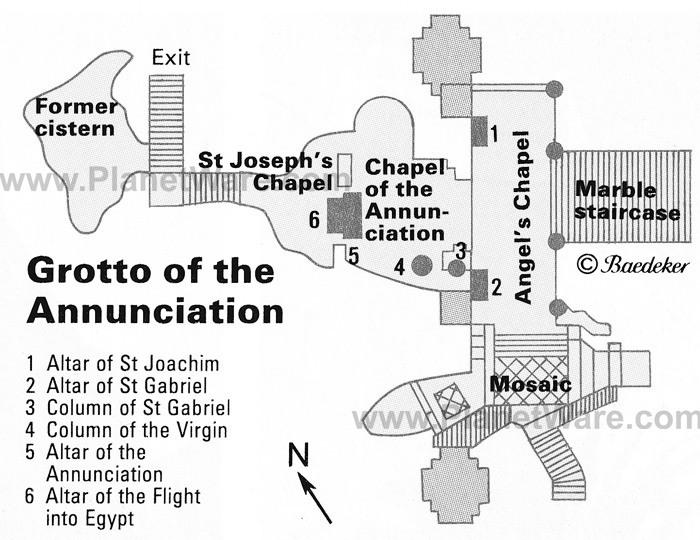

Plan de la grotte de l'Annonciation

(planetware.com).

Des fouilles

archéologiques ont été menées sur le site avant l'édification de la

basilique,

par des moines franciscains à partir de 1889 puis de 1955 [1].

L'équipe du père Bellarmino Bagatti, du Studium Biblicum

Franciscanum de

Jérusalem, dégagea les restes de plusieurs églises anciennes imbriquées

les

unes dans les autres. On découvrit ainsi les vestiges d'une église

croisée du

XIIe siècle, puis ceux d'une église byzantine du Ve, puis encore

quelques

éléments susceptibles de remonter au Ier siècle.

Certaines

pierres très anciennes sont revêtues d'un enduit marqué de signes et

d'inscriptions fort instructifs. La base d'une colonne antique porte

l'expression : « Xe Marya »,

c'est-à-dire : « Salut à Marie ». Ce graffiti est

antérieur au IVe

siècle et représente la plus ancienne inscription connue relative à la

Vierge.

D'autres inscriptions portées par des morceaux de revêtements

confirment le

caractère marial du sanctuaire, s'exprimant dans les mots : « Belle Dame », ou encore : « Sur

le lieu saint de M(arie), j'ai

écrit ».

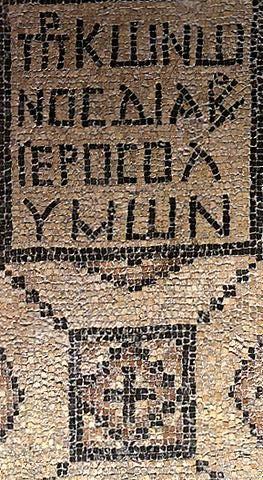

Inscription

"Xe

Maria" sur

une antique

base de colonne en face

de la grotte

(christusrex.org).

L'intérieur

de la cave du diacre Conon intègre dans son sol en mosaïque le texte

d'une

dédicace : « Pour Conon, diacre

de Jérusalem ». Les archives historiques mentionnent en effet

un

certain saint Conon, martyr chrétien de Nazareth, parent éloigné de la

famille

de Jésus et exécuté en Asie Mineure en 249. D'autres informations

figurent

également sur l'une des parois de cette cave recouverte de six couches

de

plâtre. Une inscription peinte en rouge, antérieure au IVe siècle,

exprime une supplication

angoissée : « Seigneur

Jésus-Christ, Fils de Dieu, aidez votre servante Valeria ... et faites

passer

la douleur ... Amen ».

Ces

indices émouvants

témoignent que le lieu était déjà considéré comme saint par des

chrétiens à

partir des IIIe-IVe siècles.

La

mosaïque du diacre

Conon

(codexbezae.perso.sfr.fr).

Autour de

la basilique, l'équipe du père Bagatti trouva des traces

d'occupation

s'échelonnant sur plusieurs millénaires avant et après J.-C. La ville

est

construite sur un réseau dense de cavités naturelles, susceptibles

d'avoir

servi d'habitations dans des temps reculés. Quelques traces

d'occupation

humaine ont été mises au jour, mais pendant longtemps aucune

construction maçonnée

datant du Ier siècle ne fut trouvée. Cette lacune a semé le doute chez

certains

érudits qui en ont conclu que le village de Nazareth n'existait pas

encore au

temps de Jésus [2]. Ce

problème a alimenté une controverse pendant des

décennies.

Une maison

juive du Ier siècle

Il

existe certes à Nazareth d'autres sites associés

à la sainte famille par la tradition. Ainsi une fontaine de la Vierge,

un

atelier de Joseph le charpentier et les restes d'une ancienne synagogue

peuvent

être visités. Ces vestiges ont livré des artéfacts d'époque romaine

tardive,

mais ne prouvent pas l'existence d'un village véritable au temps de

Jésus [3].

Que

les pélerins attachés à la tradition biblique

se rassurent : les doutes sur l'ancienneté du village ont

apparemment été levés.

Lorsqu'en 2009 la construction d'un grand centre pédagogique multimédia

dédié à

Marie fut entreprise à côté de la basilique de l'Annonciation, le

creusement de

ses fondations permit de découvrir des restes d'anciens murs

d'habitations. Le

terrain fut fouillé par le Service des antiquités d'Israël sous la

direction de

Yardenna Alexandre, qui identifia un enclos maçonné comprenant deux

pièces, une

cour, une citerne, un abri et des jarres de craie. Détail important, ce

matériau est caractéristique des poteries juives du Ier siècle car il

est

rituellement plus pur que l'argile. Ces ruines sont donc celles d'une

maison

juive qui date certainement de l'époque de Jésus-Christ [4][5].

Maison juive du Ier siècle à Nazarerth

(wiki.faithfutures.org).

La tombe du

Juste

Il

arrive que des lieux réputés saints d’après la

seule tradition locale voient leur crédibilité brusquement renforcée

par l'archéologie. A quelques dizaines de mètres au Nord de la

basilique de

l'Annonciation, un vieux couvent de religieuses fit un jour l'objet

d'une

étonnante découverte [6][7]. Le terrain avait été acheté au XIXe

siècle par les soeurs de Nazareth à des habitants qui affirmaient que

sous ce

terrain se trouvait la « tombe du Juste ». De quel

« Juste » s’agissait-il ? Etait-ce saint Joseph, père adoptif

de

Jésus à Nazareth et qualifié d' « homme juste » dans

l'évangile de Matthieu

(1,19) ? Quelques années plus tard, en 1884, un ouvrier qui

travaillait

dans la cour du couvent sentit soudain le sol se dérober sous ses

pieds. Il fit

une chute de deux mètres et se retrouva au milieu d'une ancienne salle

voûtée.

Les

religieuses

entreprirent alors elles-mêmes des fouilles. Le sous-sol livra des

vestiges

superposés remontant à plusieurs époques : une église byzantine et

médiévale, une habitation privée, des bains rituels, un dallage romain

et enfin

un réseau profond de caves naturelles accessibles par plusieurs

escaliers

successifs. L'une de ces cavernes était aménagée en chapelle, avec un

autel de

pierre et une odeur d'encens persistante. Au niveau le plus bas, une

pierre

roulée fermait l'entrée d'un tombeau rupestre.

Tombe

rupestre trouvée

sous le couvent des soeurs de Nazareth

(bible-archaeology.info).

L'ouverture

de cette tombe révéla qu'elle contenait deux niches funéraires vides,

un

squelette assis dans un angle et divers objets datant de l'époque des

croisés :

une bague, des lampes à huile et des pièces de monnaie. Le mobilier

était d’époque

croisée, mais l'agencement de la tombe était typique du Ier siècle.

La plupart

de ces

objets furent imprudemment confiés à des pélerins pour expertise, et on

ne les

revit jamais. Malgré cette perte regrettable, l'ensemble des

informations

recueillies indiquait que le culte d'un saint avait été pratiqué dans

cette

cave. En l'absence de plus de précision, la « tombe du

Juste » de

Nazareth demeurait candidate pour être celle de Joseph le charpentier.

La

maison d'enfance de Jésus ?

Des

précisions importantes furent cependant apportées lors de nouvelles

fouilles, entreprises

en 2006 sur le même site par l’archéologue britannique Ken Dark, de

l’université

de Reading [8]. Elles

livrèrent quelques objets du début de l’époque romaine, dont des

fragments de

vaisselle de calcaire indiquant là aussi une occupation juive.

L’habitation en

partie creusée dans la roche intégrait un point d’eau et deux tombes,

manifestement

taillées peu de temps après son abandon. Le bon état de conservation de

l’ensemble

était dû à l’église byzantine construite par-dessus.

La "maison de Jésus"

sous le couvent des soeurs de Nazareth

(livescience.com).

Un

rapprochement fut proposé avec un texte intitulé De Locus

Sanctis, émanant du pélerin du VIIe siècle Adomnan d’Iona,

et qui parle de l’ « église de la Nutrition »,

c’est-à-dire de l’enfance

du Christ. Il décrit une église construite à Nazareth sur des voûtes et

qui

coiffe une source et deux tombes, entre lesquelles se tient la maison

où Jésus

aurait grandi. Cette disposition correspond exactement au site du

couvent de

Nazareth. Dès lors, l’archéologue Ken Dark identifia le site à la

maison de l’enfance

de Jésus, ou du moins à celle que les pélerins byzantins considéraient

comme

telle. Certes, la « tombe du juste », plus récente, ne

pouvait plus être

celle du charpentier Joseph, mais l’habitation elle-même devenait celle

de

Jésus et de sa famille.

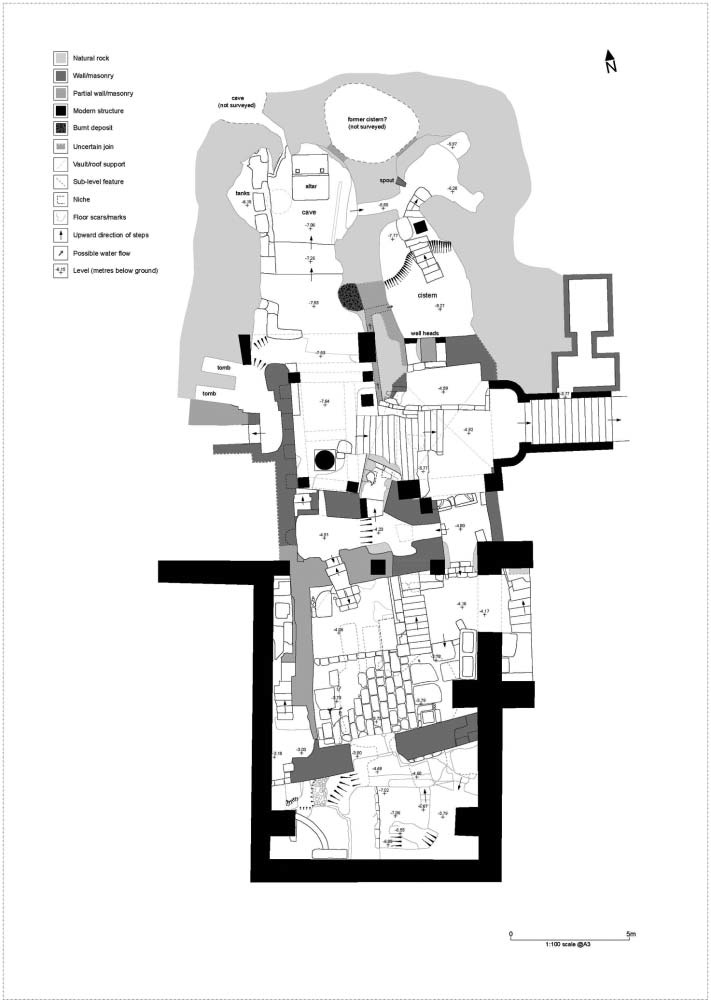

Plan du site de la "maison de Jésus"

sous le couvent des soeurs de Nazareth

(subcreators.com/blog).

Références :

[1] - B. Bagatti :

“Excavations in Nazareth”. Franciscan Printing Press, 1969.

[2] - R. Salm : “The Archaeology of Nazareth: A

History of

Pious Fraud?” SBL: November 17, 2012. http://www.nazarethmyth.info/SBL_2012_Salm_(Nazareth).pdf.

[3] - G. Jenks : « The

Quest for the Historical Nazareth ». School of Theology,

Charles Sturt University, 2013.

http://www.academia.edu/3988852/The_Quest_for_the_Historical_Nazareth.

[4] - D. Hadid : « First

Jesus-Era House Discovered in Nazareth ». APA 2009, december 21. http://phys.org/news/2009-12-jesus-era-house-nazareth.html.

[5] - “Residential

building from the time of Jesus exposed in Nazareth”. Israel Antiquities Authority, 21 dec. 2009. http://mfa.gov.il/MFA/IsraelExperience/History/Pages/

Residential_building_time_Jesus_Nazareth_21-Dec-2009.aspx.

[6] - K. Dark : “Early Roman-Period Nazareth and the Sisters of

Nazareth convent”. The

Antiquaries Journal, Volume 92, September 2012, pp 37-64.

[7] - K. Dark : “The Byzantine Church of the Nutrition in Nazareth

Rediscovered ». Palestine

Exploration Quarterly, 144, 3 (2012), 164–184. http://subcreators.com/blog/wp-content/uploads/2015/03/Dark-Byzantine.pdf.

[8] - K. Dark : “Has Jesus’ Nazareth

house been found ?” Biblical

Archaeology Review, (2015) 41 (2). pp. 54-63. http://www.biblicalarchaeology.org/bar-issues/march-april-2015/#toc.

|

|