|

Le

livre des Actes des Apôtres, qui succède aux

quatre évangiles, relate les évènements qui se sont déroulés

immédiatement après

l'Ascension. Il est sans doute du même auteur que l'évangile de Luc,

puisqu'il

s'adresse en préambule au même destinataire, un certain Théophile. La

tradition

assimile l'évangéliste Luc à un médecin grec qui aurait rencontré saint

Paul au

cours de ses missions.

Les Actes

des Apôtres,

première partie

Le texte revient

en détail sur l'Ascension, puis enchaîne sur l'histoire des disciples

après

Jésus. Ceux-ci nommèrent d'abord un nouvel apôtre, Matthias, pour

remplacer

Judas qui s'était donné la mort. Puis ils décrit l'expérience mystique

qu'ils vécurent le jour de la Pentecôte, fête juive traditionnelle des

moissons

célébrée cinquante jours après Pâques.

Jésus leur avait

annoncé l'intervention prochaine d'un "Défenseur", ou Esprit-Saint,

source spirituelle de l'inspiration nécessaire pour perpétuer son

oeuvre. Les

apôtres étaient réunis dans la chambre haute de Jérusalem, lorsqu'ils

perçurent

le souffle d'un violent coup de vent, suivi par l'image d'une grande

flamme

apparaissant sous le plafond et se posant sur leurs têtes.

Dès

cet instant ils furent animés d'un zèle missionnaire et d'une

éloquence qui ne les quittèrent plus. Quelques passants attirés par le

bruit les

trouvèrent en train de discourir sur la mission divine de Jésus,

prononçant des

paroles compréhensibles dans toutes les langues.

La

Pentecôte, icône grecque

(addisabram.wordpress.com).

Les apôtres se

rendirent ensuite dans le Temple où ils dissertèrent pareillement sur

la

mission divine de Jésus le Messie. Mal reçus par les prêtres juifs, ils

furent

arrêtés et jetés en prison ; rapidement relâchés, ils continuèrent à

parler

inlassablement à la foule tout en opérant eux-mêmes des miracles. Leurs

paroles

eurent un succès croissant et suscitèrent de nombreuses conversions. Un

jeune baptisé

nommé Etienne le paya de sa vie, en étant pris à parti et lapidé par

des Juifs restés

fidèles à la tradition. Sa mort fut le signal de la première

persécution.

La plupart des

disciples de Jésus échappèrent aux poursuites en quittant Jérusalem,

sans pour

autant cesser de diffuser la nouvelle foi. Cela ne se fit pas sans

heurts : un

Juif nommé Saul (ou Paul) et originaire de Tarse combattit violemment

la

doctrine des apôtres. Sur la route de Damas où il cheminait pour y

procéder à des

arrestations, il eut une apparition aveuglante de Jésus-Christ qui

l'invitait à

se convertir. Saul reçut le baptême et devint par la suite l'un des

plus

fervents missionnaires.

La nouvelle

doctrine continuait à se propager sur la terre d'Israël. En Samarie,

les

miracles des apôtres dépassèrent ceux d'un magicien nommé Simon. Sur le

chemin

de Gaza, l'apôtre Philippe rencontra un fonctionnaire juif d'Ethiopie

qu'il

baptisa. Pierre se rendit à Joppé où il ressuscita une femme qui venait

de

décéder.

Hébergé chez un corroyeur nommé Simon, il eut ensuite la vision

mystique d'un drap rempli de nourriture et accompagné d'un message

énigmatique concernant

la pureté rituelle. L'interprétation qu'il en donna était que le

baptême

pouvait également être accordé aux païens, impurs aux yeux des Juifs ;

la question

se posait à propos d'un centurion romain nommé Corneille, qui reçut dès

lors le

sacrement. Pierre rentré à Jérusalem convainquit ses frères de la

portée

universelle de la révélation évangélique, qui n'était désormais plus

réservée

aux seuls Juifs.

La Palestine au temps

des Actes des Apôtres

(nthci.org).

Une nouvelle

persécution éclata cependant sous le règne d'Hérode Agrippa, roi de

Judée. Le monarque tua par l'épée l'apôtre Jacques, frère de Jean, et

fit

arrêter Pierre. L'apôtre fut cependant délivré de sa prison par un ange

qui lui

ouvrit les portes en pleine nuit pendant le sommeil de ses gardiens. Le

roi Hérode quant à lui mourut brutalement à la

suite d'un malaise pendant une cérémonie publique.

Une

importante communauté de disciples de Jésus s'était constituée dans

la ville d'Antioche, où le mot "chrétien" fut prononcé pour la

première fois. C'est de là aussi que saint Paul et son disciple Barnabé

partirent pour leurs premiers voyages missionnaires à l'étranger.

Ces récits qui

occupent la première moitié du livre des Actes, trouvent quelques

correspondances

dans l'Histoire et sur le terrain. Le

contexte politique se réfère au règne d'Hérode Agrippa Ier, qui

gouverna

l'ensemble du territoire hébreu de 41 à 44. Flavius Josèphe confirme sa

mort

brutale survenue en public, alors que la foule venait de le diviniser à

cause

de ses vêtements étincelants. Il fut à l'instant frappé de violentes

douleurs abdominales qui

l'emportèrent au bout de cinq jours (Ant. judaïques XIX).

Monnaie à l'effigie du

roi

Hérode Agrippa Ier

(bible-people.info).

Traces de

l'Eglise primitive à

Jaffa

Sur la terrasse

d'une habitation de Joppé, l'apôtre Pierre aurait eu la vision d'un

drap rempli

de nourriture alors qu'il était hébergé par un certain Simon, tanneur

de

profession (Act. 10).

Aujourd'hui

la ville de Jaffa, l'ancienne Joppé, est implantée sur la

Méditerranée au sud de l'actuelle Tel Aviv et en continuité avec elle.

Jaffa

possède un port typique ainsi que d'agréables ruelles étroites qui

occupent une

colline dominant la plage. Plusieurs monastères médiévaux se cachent

derrière ses

murs de pierre ocre, et une église baroque dédiée à Saint-Pierre a été

construite au XVIIème siècle. Jaffa est aussi connue par la désastreuse

épidémie

de peste qui y ravagea l'armée de Napoléon Bonaparte en 1799.

Des fouilles

effectuées à Jaffa entre 1955 et 1974 par l'archéologue municipal Jacob

Kaplan ont

révélé des traces de l'antique cité, l'occupation humaine s'échelonnant

du

néolithique à la période actuelle. Les indices d'une présence

égyptienne se remarquent

en particulier par les fragments d'un portail de pierre marqué au nom

de Ramsès

II.

Vue

aérienne de Jaffa

(scriptures.lds.org).

Vue

aérienne de Jaffa

(scriptures.lds.org).

L'épisode

de la vision de Pierre pourrait trouver

sa place dans une maison de village, encore considérée aujourd'hui

comme celle de Simon

le tanneur. Cette habitation

qui a sans doute été remaniée depuis l'Antiquité est bâtie pratiquement

en

surplomb de la plage. Du côté de la rue, une entrée percée dans un mur

est la

seule partie aujourd'hui visible de cette propriété privée.

Un aperçu de l'intérieur de ce patrimoine est cependant fourni par

quelques photographies centenaires, qui montrent une petite cour

comprenant un

puits, un lavoir et un escalier montant vers une terrasse. Qui sait si

ces

aménagements n'ont pas servi dans l'Antiquité à alimenter un atelier de

cordonnerie, et si cet escalier n'est pas celui qu'emprunta saint

Pierre pour

accéder à la terrasse ? Rien ne permet de l'affirmer, mais à première

vue

l'emplacement de cette demeure peut correspondre à celui de la maison

du

tanneur Simon évoquée dans les Actes des apôtres.

L'entrée de la maison

de Simon le tanneur

(flickr.com).

|

Cour intérieure de la maison

de Simon le tanneur

(israelimages.com).

|

L'essor de

l'Eglise d'Antioche

Une autre

localité a également joué un rôle important dans l'expansion du

christianisme naissant

: Antioche-sur-Oronte. Implantée dans l'est de l'actuelle Turquie près

de la frontière

syrienne, la cité occupait à l'époque romaine une place de premier

plan. Capitale

de la province de Syrie, elle ne comptait pas moins d'un demi-million

habitants

et constituait la troisième ville de l'empire après Rome et Alexandrie.

Ce fut

aussi un centre spirituel important au tout début du christianisme. La

communauté

chrétienne d'Antioche ne devait pas cesser de croître au cours des

premiers

siècles de notre ère.

Ce qui reste de

l'antique cité d'Antioche est partiellement recouvert par l'actuelle

ville d'Antakya,

dont le terrain a été partiellement fouillé entre 1932 et 1939 par une

équipe

franco-américaine associant la faculté de la Sorbonne à l'université de

Princeton. Les chercheurs ont dégagé sur les rives de l'Oronte une

partie de

l'ancienne cité et notamment un rempart, un aqueduc, un hippodrome, un

temple

et un palais impérial, sans compter une vingtaine d'églises

paléochrétiennes.

Dans cette

dernière catégorie est classé un site qui présente un intérêt

particulier. Il

s'agit d'une grotte connue sous le nom d'église Saint-Pierre, et

creusée dans

le flanc de la colline bordant la limite est de la ville. Cet abri

naturel

passe pour être l'une des plus anciennes églises rupestres du monde,

car la

tradition locale soutient que les premiers disciples du Christ s'y

retrouvaient

et s'y réfugiaient au moment des persécutions.

L'entrée de l'église

Saint-Pierre à Antioche

(sacred-destinations.com).

L'entrée de l'église

Saint-Pierre à Antioche

(sacred-destinations.com).

C'est là que se

seraient déroulées plusieurs réunions évoquées dans les Actes des

apôtres, et c'est

là que Paul et Barnabé auraient annoncé leurs départs en mission (11,

19-30 ;

13, 1-3). Une légende locale affirme encore que la grotte aurait été

aménagée par

saint Pierre en personne, conformément à l'épître aux Galates (2,11)

d'après

laquelle il se serait rendu à Antioche.

Au

temps des apôtres, l'entrée du site n'était qu'un passage discret

creusé dans le rocher. Les Croisés le transformèrent au Moyen Age en

une prestigieuse

façade en maçonnerie, que l'on peut franchir aujourd'hui pour pénétrer

dans une

vaste caverne. Sous sa voûte naturelle soutenue par de larges piliers,

trônent

un simple autel en maçonnerie et un vieux siège de pierre. Des traces

de

fresques et de mosaïques sont encore visibles sur les parois et le sol.

A

gauche de l'autel, une ouverture creusée dans la paroi conduit via un couloir étroit à une seconde

sortie dissimulée d'un autre côté de la colline. Sans doute cette

galerie était-elle

une sortie dérobée permettant aux occupants de s'échapper en cas

d'alerte.

L'autel de l'église

Saint-Pierre

(sacred-destinations.com).

|

L'intérieur

de l'église

Saint-Pierre

(sacred-destinations.com).

|

Le destin

des douze apôtres

A partir du

chapitre 12 du livre des Actes, le récit du parcours de Pierre et des

onze autres

disciples s'interrompt pour laisser la place aux voyages de Paul. Ce

qu'il

advint des apôtres ne figure pas dans la Bible ; seules quelques

informations extérieures

nous sont parvenues indirectement.

Au XIIIème

siècle, le moine et évêque de Gènes Jacques de Voragine réalisa à

partir de documents

alors disponibles un ouvrage de synthèse sur l'histoire des apôtres et

des premiers

saints. Sous le nom de "Légende dorée", cette compilation tirée de

documents

aujourd'hui disparus connut un grand succès et constitue encore une

source littéraire

précieuse.

On

trouve dans la "Légende dorée" des renseignements sur les voyages

d'évangélisation entrepris par les douze apôtres, qui se seraient

dispersés

dans le monde pour y fonder des églises. De l'Inde à l'Espagne, de

l'Ethiopie à

la mer Noire, les disciples du Christ Jésus prêchèrent la "bonne

nouvelle" avec un zèle infatiguable, se heurtant souvent aux cultes

païens

ou juifs. La plupart d'entre eux le payèrent de leur vie dans des

conditions

cruelles, le paradoxe étant que les circonstances héroïques de leurs

martyres

favorisèrent encore davantage la diffusion de leur message.

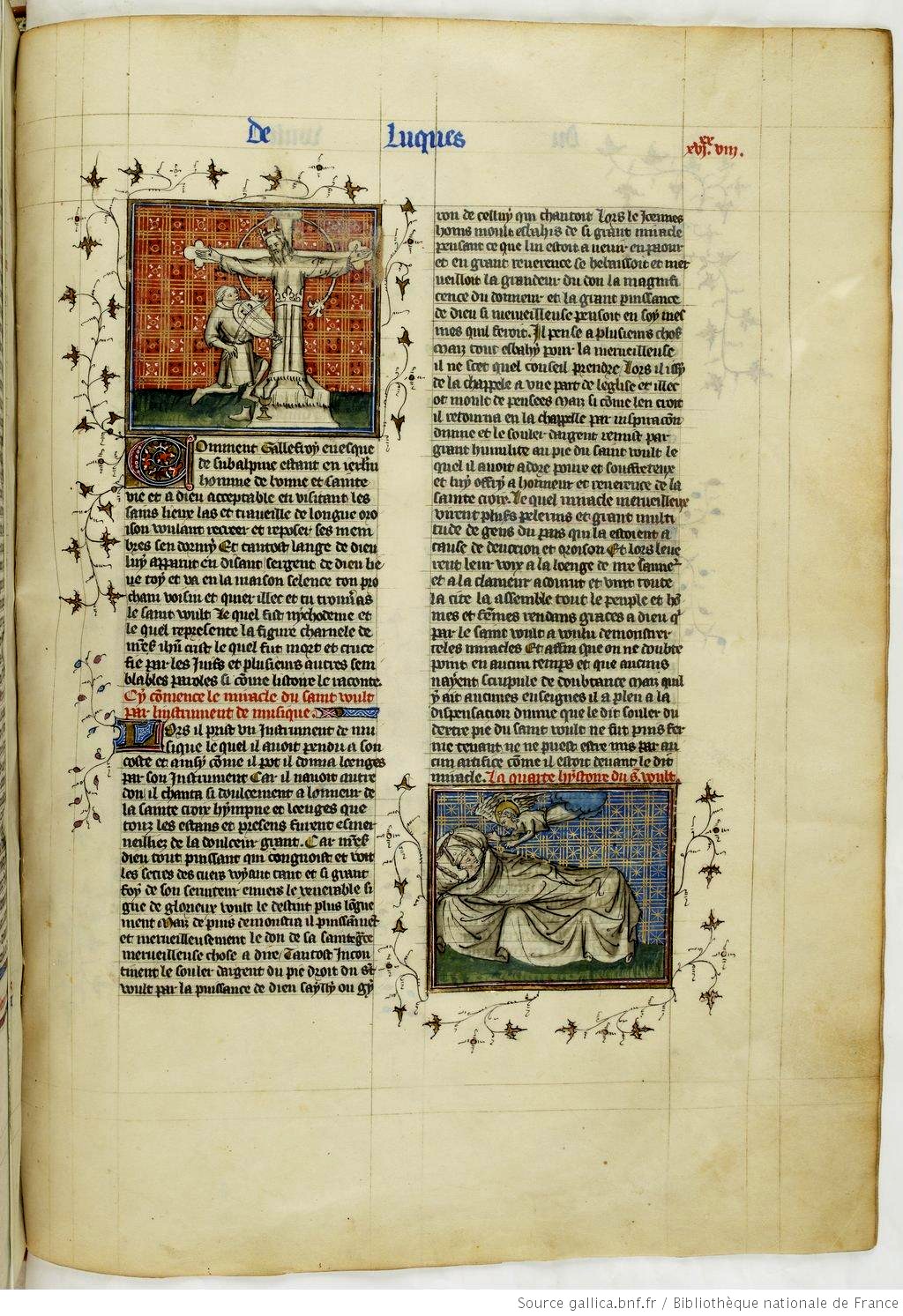

Un

exemplaire médiéval

de la Légende dorée de Jacques

de Voragine

(gallica.bnf.fr).

Un

exemplaire médiéval

de la Légende dorée de Jacques

de Voragine

(gallica.bnf.fr).

Ainsi apprend-on

que Pierre se rendit à Rome pour y vaincre le magicien Simon, et qu'en

représailles l'empereur Néron le fit crucifier la tête en bas. De même,

Jacques

dit "le Majeur", fils de Zébédée et frère de Jean, séjourna en

Espagne puis devint à son retour le premier évêque de Jérusalem où il

fut

décapité. André, après un voyage autour de la mer Noire, fut arrêté en

Grèce et

mourut sur une croix en forme de X. Matthieu partit évangéliser

l'Ethiopie où

il fut assassiné après avoir célébré une messe. Le seul apôtre non

martyr

serait l'apôtre Jean, évangéliste et auteur supposé de l'Apocalypse.

Les

autres apôtres moins connus furent également victimes de leur zèle

missionnaire. Thomas et Barthélemy partirent pour l'Inde où ils furent

tués, le

premier d'un coup de lance et le second écorché vif puis décapité.

Jacques

"le Mineur", fils d'Alphée, prêcha dans plusieurs pays et finit

crucifié en Egypte. Philippe aurait prêché en Asie Mineure et serait

mort à

Hiérapolis par lapidation ou crucifixion. Simon et Thaddée (ou Jude)

partirent

annoncer l'Evangile en Mésopotamie et en Perse, où ils furent égorgés

dans un

temple païen [2].

L'ancienne tombe de

saint Pierre à Rome

(standrewwbo.blogspot.fr). |

La tombe de saint Jacques à Compostelle

(gnostictemplars.org). |

Des

traditions locales relatives à la mémoire des apôtres se mêlent parfois

à

des éléments archéologiques. Ainsi le tombeau de saint Pierre a-t-il

été

retrouvé à Rome en 1940 dans le sous-sol de la basilique pontificale.

De même

l'Espagne honore-t-elle la traditionnelle sépulture de l'apôtre Jacques

le

Majeur, dont la redécouverte légendaire au IXème siècle fut faite à la

suite de

l'apparition d'une étoile miraculeuse au-dessus du champ où la tombe

était

dissimulée. Le lieu-dit du "champ de l'étoile", campus

stella en latin, est peut-être à l'origine du nom de

Saint-Jacques-de-Compostelle.

Mais

sait-on que l'Inde vénère à Mylapore un tombeau de l'apôtre Thomas,

et que son squelette presque complet est actuellement conservé à Ortona

en

Italie ? Sait-on que cette tombe est en outre associée à une curieuse

stèle

gravée d'une croix et qui avait l'étrange réputation de saigner au

XVIème

siècle [3][4] ? Est-on

informé que la sépulture de saint Philippe a

été découverte en 2011 à Pamukkale, l'ancienne Hiérapolis, dans les

ruines

d'une basilique byzantine ? De nombreuses tombes de saints ont ainsi

été

retrouvées sur les lieux supposés de leurs martyres.

L'ancienne tombe de

saint Thomas à Mylapore

(backpackers-around.com).

|

La

stèle de saint Thomas

(usf.usfca.edu).

|

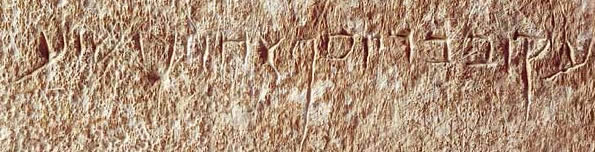

L'ossuaire de "Jacques,

frère de Jésus"

C’est

le lieu d’évoquer l'existence

d’un objet qui fut révélée en 2002 et dont l’authenticité a suscité un

grand

débat. Un collectionneur de Tel Aviv montra un jour à l'épigraphiste

français

André Lemaire un ossuaire antique gravé d'une courte inscription en

araméen. Le

spécialiste français traduisit celle-ci sans difficulté de la manière

suivante : "Jacques, fils de

Joseph, frère de Jésus". D'après le style des lettres,

l'inscription

paraissait authentique et semblait dater du premier siècle.

Du

fait que les noms des personnages cités pouvaient désigner Jésus de

Nazareth et

sa famille, le déchiffrement de cette inscription fit grand bruit dans

les

médias et déclencha une vive controverse. L'objet pouvait apparaître

comme une

preuve de l'existence historique de Jésus-Christ ; mais en même

temps

l'hypothèse qu'il ait eu un frère pouvait mettre en doute le dogme

catholique

de la virginité de Marie. L'apôtre Jacques est certes présenté comme

son

"frère" dans le Nouveau Testament, mais la contradiction est

habituellement résolue par le sens du mot parfois utilisé pour désigner

un

cousin.

Un

colloque de spécialistes réuni à Toronto à propos de cet objet vit se

dérouler

des débats houleux. Le propriétaire affirmait avoir acheté l'ossuaire à

un

antiquaire de Jérusalem, selon lequel il proviendrait d'un caveau du

quartier

arabe de Silwan, au sud du mont des Oliviers.

L'ossuaire

de Jacques

(en.wikipedia.org).

|

L'inscription

de l'ossuaire de Jacques

(abu.nb.ca).

|

D'autres

chercheurs estimaient que l'objet était authentique, mais que

l'inscription ne l'était pas. Pour trancher la question, l'Institut de

géologie

israélien effectua alors une étude minéralogique des impuretés

incrustées dans

les lettres gravées : il conclut à l'ancienneté réelle des

inscriptions.

Mais inversement, une analyse isotopique de l'oxygène de la même patine

montra

des anomalies à mettre sur le compte d'une couche d'impuretés rajoutée

artificiellement ... Les résultats des examens étaient donc

contradictoires [5][6].

En

fait, le propriétaire de l'ossuaire était déjà soupçonné d'activités

frauduleuses et de contrefaçon d'antiquités. Une enquête officielle

démasqua un

réseau de faussaires, et révéla un atelier de fabrication d'objets

"bibliques" qui aurait fonctionné pendant plus de vingt ans. Il

apparut dès lors que l'ossuaire de Jacques en était vraisemblablement

une

production [7][8].

Le

problème de la contrefaçon sur le marché des antiquités n'est pas

nouveau, et

la recherche historique doit parfois faire appel à des expertises

pointues.

L'un des critères est le suivi de l'origine des objets, la prudence

s'imposant

lorsqu'ils ne proviennent pas de fouilles de terrain ouvertement

déclarées.

L'énigme de

l'église de Rihab

De

nouveaux indices parlant de la naissance du

christianisme se révèlent de temps à autre sous la truelle des

archéologues.

Dans le Nord de la Jordanie par exemple, la petite ville de Rihab

a livré

en 2008 les ruines d'une église à classer elle aussi parmi les plus

anciennes

du monde [9][10][11].

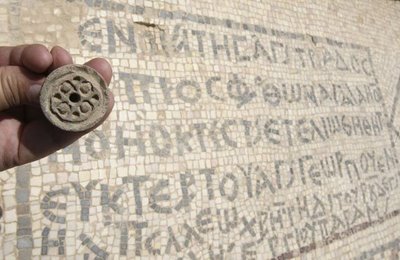

Les fouilles

dirigées par le docteur Abdul Qader al-Husan, du centre d'études

archéologiques

de Rihab, ont d'abord permis de dégager au niveau du sol les ruines

d'une

église byzantine consacrée à Saint-Georges. Quelques bases de murs

émergeant

des dunes de sable entourent des fragments de piliers et de motifs

finement

sculptés qui représentent des croix et des rosaces. Le sol est

recouvert d'une

splendide mosaïque, en parfait état, dans laquelle se lit une

inscription grecque

au pied des marches du chœur. Le texte occupe six lignes et rend

hommage à

"soixante-dix divins bien-aimés de Dieu".

On ignore

véritablement à quel groupe de personnes cette inscription fait

référence. Il

pourrait s'agir du cercle plus large des soixante-dix disciples de

Jésus cités dans

l'Evangile de Luc (10, 1-24). La suite de l'étude du site devait

fournir une

réponse plus exacte.

L'église Saint-Georges

à Rihab en Jordanie

(johnsanidopoulos.com).

|

L'inscription de

l'église Saint-Georges

(johnsanidopoulos.com).

|

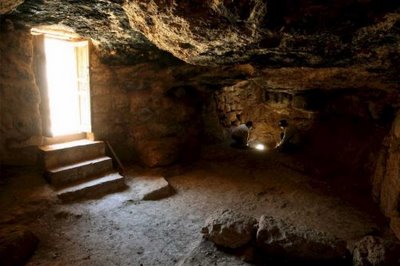

A gauche de la

nef, quelques marches descendent vers une porte étroite donnant accès à

une

crypte. L'intérieur de cette cave est séparé en deux parties. Une

petite pièce à

peu près circulaire est entourée de sièges grossièrement taillés dans

la paroi.

Un mur la sépare d'un espace plus vaste, depuis lequel un profond

tunnel

conduit à une citerne et à une source d'eau.

Cette crypte située

en-dessous de l'église byzantine est vraisemblablement un ancien

sanctuaire

paléochrétien. La pièce circulaire serait l'ancienne abside, et la

grande salle

aurait servi de nef ou de lieu de refuge lors des persécutions.

Au niveau du

sol, un cimetière attenant a fourni des artéfacts permettant de dater

le site.

Des poteries dont les âges s'échelonnent du IIIème au VIIème siècles

ont donné

la date la plus ancienne, qui tourne autour de 230. Mais le docteur

al-Husan estime

que l'occupation de cette cave par des chrétiens a pu commencer encore

plus

tôt, dès le milieu du Ier siècle. Selon lui, les soixante-dix disciples

de

Jésus seraient venus séjourner à Rihab et auraient aménagé l'église

souterraine.

Le sous-sol de l'église

Saint-Georges

(johnsanidopoulos.com).

|

Le sous-sol de l'église

Saint-Georges

(stmaterne.blogspot.com).

|

Cependant

une autre suggestion à été faite quant à l'identité des personnages

mentionnés par la mosaïque byzantine. John Sexton, étudiant de

l'Université de Biola, associe cette inscription à un vieux texte de

l'historien

Eusèbe de Césarée, d'après lequel un groupe de soixante-dix chrétiens

s'échappa

de Jérusalem assiégée lors de la révolte juive de 66-70, et se rendit à

Pella en

Jordanie [12]. Qui

sait si ces réfugiés n'auraient pas prolongé

leur fuite jusqu'à Rihab, située encore plus à l'Est que Pella ? Si tel

était

le cas, l'église Saint-Georges constituerait une trace du passage de

cette

communauté mentionnée par Eusèbe de Césarée.

Références :

[1] - J. Kaplan : "The Archaeology and

History of Tel Aviv-Jaffa".

The Biblical Archaeologist, Vol. 35, No 3 (Sep.

1972), pp.65-95.

[2] - J. de Voragine "La

légende dorée. Vie des douze apôtres". Librio, Paris 2004.

[3] - "The tomb of the saint". Thomas

the apostle (stthoma.com).

[4] - "Analogical

review on Saint Thomas Cross - The symbol of

Nasranis - Interpretation of the Inscriptions" (nasrani.net).

[5] - J. de Voragine : "La légende dorée. Vie

des douze apôtres". Librio, Paris 2004.

[6] - P.M. Raja (fr.) : ew Discovery on St. Thomas ». Joshua Williams Northwest

Nazarene College, 1995.

http://discoveryonstthomas.blogspot.fr/2011/11.

[7] - “Analogical Review on

Saint Thomas Cross - The symbol of Nasranis - Interpretation of the

Inscriptions”. NSC Network, 8/3/2009.

http://www.nasrani.net/2008/02/29/analogical-review-on-st-thomas-cross-the-symbol-of-nasranis.

[8] - F. D'Andria : “Conversion, Crucifixion and Celebration”. Biblical

Archaeology Review 37.4 (Jul/Aug 2011) : 34-46, 70.

http://members.bib-arch.org/publication.asp?PubID=BSBA&Volume=37&Issue=4&ArticleID=2.

[9] - "Archéologie : la première église

au monde découverte en Jordanie ?" Saint Materne, 11 juin 2008

(stmaterne.blogspot.com).

[10] - Y. Menissier : "Jordanie : on aurait

découvert la plus vieille église du monde" (fepef.com).

[11] - J. Sanidopoulos : "A First

Century Church in

Jordan ? "(johnsanidopoulos.com).

[12]

- J. Sexton : "Very Ancient Church Discovered in Jordan (updated photos)"

(verumserum.com).

|

|