|

L'exil

forcé du peuple de Juda prit fin lorsque l'empire néo-babylonien

s'effondra à

son tour, victime de l'expansion du royaume perse, en 539 av. J.-C. Le

nouveau

conquérant, Cyrus II le Grand, venait de l'Est et constituait alors le

plus

vaste empire qu'ait connu le monde antique auparavant. A son apogée, il

allait intégrer

la Perse, la Mésopotamie, le Proche-Orient, l'Egypte et l'Asie Mineure.

L'immense

royaume allait se maintenir pendant deux siècles.

Le retour au pays

Le nouveau roi du Monde

fit paradoxalement preuve d'une grande tolérance religieuse à l'égard

des peuples qu'il avait soumis.

Plusieurs documents bibliques et historiques présentent en effet Cyrus

II comme

un libérateur. Un "édit de Cyrus" apparaît dans deux livres bibliques

(2 Chr. 36, 23 ; Esd. 1,2), document par lequel le roi perse autorise

les

Hébreux à retourner à Jérusalem et à y reconstruire leur Temple :

"Yahweh, le Dieu du Ciel, m'a donné

tous les royaumes de la terre ; il m'a chargé de lui construire une

maison à

Jérusalem qui se trouve en Juda. Quiconque d'entre vous appartient à

son

peuple, que Yahweh, son Dieu, soit avec lui et qu'il parte" (2 Chr.

36,

23).

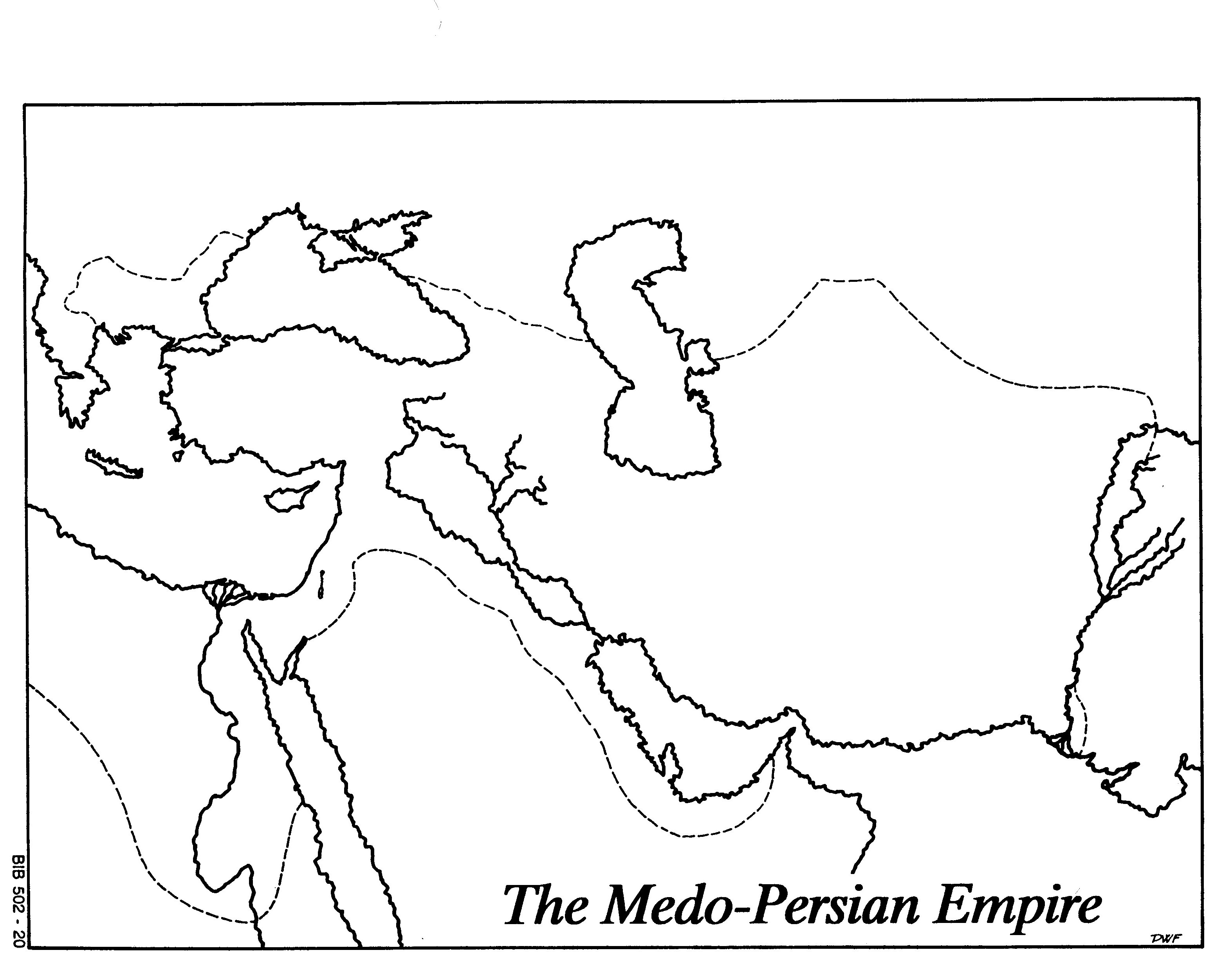

Carte

de l'empire

perse sous Cyrus II

(ot103.wordpress.com).

Ce texte est à comparer à un document

archéologique, le "cylindre de Cyrus", découvert à Babylone en 1879.

Sur

ce rouleau d'argile couvert de caractères cunéiformes est inscrite une

longue

déclaration du grand roi où il affirme avoir rendu la liberté à chaque

peuple :

"... J’ai ramené

en leurs lieux les dieux qui vivaient en elles (les villes)..., j’ai

rassemblé

tous les habitants et leur ai permis de retourner dans leurs villes..."

[1].

Le

cylindre de

Cyrus

(FreeStockPhotos.com).

La

chute de l'empire babylonien et l'édit de Cyrus ayant

dès lors rendu la liberté aux Juifs qui vivaient en exil, beaucoup

d'Israélites

présents à Babylone choisirent de rentrer à Jérusalem. Ils le firent

lors d'un

voyage mémorable, en formant une carvane de cinquante mille personnes

conduites

par le gouverneur juif Zorobabel et le grand-prêtre Josué.

Les exilés de retour à Jérusalem

trouvèrent

la cité sainte à l'état de ruines. La ville nécessitait d'être

reconstruite

pour accueillir sa nouvelle population. On s'attacha d'abord à

restaurer le

Temple, mais l'hostilité des peuples voisins retarda les travaux

pendant

plusieurs années. ll fallut intervenir auprès du roi perse Darius pour

que le

Temple puisse être achevé et rendu au culte (Esdr. 1-6). De même, le

mur d'enceinte

de la ville avait besoin d'être réparé : ce fut la mission du

gouverneur

Néhémie, nommé par le roi perse Artaxerxès, que d'organiser sa

reconstruction. Néhémie

instaura un tour de rôle pour défendre le chantier et y travailler. A

ce prix les

travaux furent menés à leur terme et la capitale retrouva sa sécurité

(Neh.

1-6).

La

période post-exilique est en même temps un moment

de renouveau spirituel. Le scribe Esdras, grand réorganisateur du culte

monothéiste, fonda la "Grande Assemblée" des sages (le futur

Sanhédrin) chargée de gérer la vie religieuse. Esdras, qui présidait à

la

lecture publique de la Torah, fit traduire le texte en araméen à

l’intention du

peuple rentré de Babylone qui ne parlait plus l'hébreu. C'est en effet

à partir

de cette époque que l'araméen commença à remplacer l'hébreu dans le

langage

courant. La pratique de l’écriture évolua dans le même sens, puisque

l'alphabet

paléo-hébreu fit place à l'hébreu carré, une forme nouvelle inspirée de

l'alphabet

araméen.

La

première Diaspora

Toutes les familles juives

n'optèrent

pas pour le retour au pays après la chute de Babylone. Il se forma à

l'étranger

une première "diaspora" (dispersion), c'est-à-dire une implantation

israélite durable dans de nombreux pays. Des communautés juives se

stabilisèrent

en Chaldée, en Asie Mineure, en Egypte,

à Rome, en Perse et même en Ethiopie.

Les conditions de vie

des Israélites hors de leur patrie étaient supportables. Selon certains

livres

bibliques, il arriva même que des émigrés juifs fussent promus à de

très hautes

fonctions. Ainsi le livre de Daniel affirme-t-il que ce prophète devint

le chef

des satrapes (les gouverneurs de provinces) du roi de Perse Darius.

Jalousé par

ses pairs, Daniel fut victime d'un complot et jeté dans une fosse aux

lions d'où

il sortit miraculeusement indemne (Dn. 6).

De même le livre d'Esther met-il

en

scène une jeune femme juive qui devint l’épouse du roi de Perse

Assuérus. Elle

sauva la communauté israélite de Suse d'un génocide, déclenché par le

premier ministre

Aman, en intervenant avec émotion auprès du monarque. Sa mémoire est à

l'origine de la fête juive traditionnelle de Pourim.

La figure du roi Assuérus

est à peu près historique, car il est assimilé à Xerxès Ier qui

séjourna à Suse.

Cette cité fut profondément transformée par Darius Ier, qui se fit

bâtir un somptueux

palais achevé par son fils Xerxès Ier. Les vestiges de l’imposant

monument ont

été fouillés par Jean Perrot entre 1967 et 1979. Ils comprennent une

grande enceinte,

des terrasses, des cours, des salles à colonnes décorées de taureaux

sculptés et

une splendide frise représentant des archers en briques émaillées. La

reine

Esther a-t-elle vécu dans ce palais ? A-t-elle seulement existé ?

Rien ne

le prouve, mais la disposition de l'édifice peut cadrer avec le

déroulement du drame [2].

La

frise des archers à Suse

(ancient.eu)

A côté de ces textes plus ou moins réalistes, l'existence de colonies

juives dispersées dans l’empire

perse à

partir du Ve siècle av. J.-C. est en revanche bien établie. Plusieurs

auteurs

antiques comme Strabon, Philon d'Alexandrie, Sénèque et Flavius Josèphe

en

témoignent. On en trouve également des traces sur le terrain, comme à

Nippur où

les fouilles ont livré les archives d'un établissement financier

prospère appelé

Murashu et qui travaillait avec des familles juives [3]. De

même qu'en Egypte, un lot de papyrus nous

informe qu’un temple dédié à Yahweh existait sur l'île d'Eléphantine au

Ve

siècle av. J.-C. [4]. Ces

communautés juives éloignées se sont maintenues

durant les siècles suivants.

Références :

[1] - J. Lendering : "Cyrus

Cylinder" (livius.org).

[2] - T.

Truschel : "La Bible et

l'archéologie". Eds.

Faton, Dijon 2010, p. 211.

[3] - M.D. Coogan :

"Patterns in Jewish Personal Names in the Babylonian Diaspora". Journal of the Study of Judaism Volume

4, Issue 2, 1973, pages 183-191 (booksandjournals.brillonline.com).

[4] - Cowley A., editor and

translator. "Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C." Oxford:

Clarendon,

1923 (cité par K.C. Hanson).

|

|