|

Quelques jours avant la Pâque juive, Jésus se

rendit à Jérusalem en même

temps

que de nombreux pélerins venus célébrer la fête juive

traditionnelle. Il y fit une entrée triomphale, monté sur

un âne et salué par une population en liesse qui agitait des branchages

pour

l'honorer. Il était pourtant conscient qu'il allait être arrêté et

condamné à

mort, mais il ne chercha aucunement à éviter l'issue fatale qu'il

considérait

comme une nécessité théologique.

Jésus

prit son

dernier repas en compagnie des douze apôtres, dans l'angoisse d'un soir

précédant la Pâque et la veille de son arrestation. Il institua le rite

de

l'Eucharistie, qui consistait à consommer du pain et du vin identifiés

à

son corps

et à son sang.

En

référence à l'Ancien

Testament, le dîner pascal

commémorait la libération

des Hébreux retenus esclaves en Egypte. Ceux-ci avaient consommé un

agneau

sacrifié la veille de leur départ. Jésus renouvela le rite en s'offrant

lui-même en sacrifice, le pain et le vin consommés s'assimilant à la

chair et

au sang de l'agneau tué. Sa démarche spirituelle s'inscrivait dans le

plan

divin du rachat des fautes de l'humanité par le sacrifice du Christ sur

la

croix.

Le

Cénacle

Le dernier repas de Jésus, appelé la

Cène, fut pris au premier étage d'une demeure de Jérusalem, dans une

salle qui

avait été réservée par les apôtres à la demande de Jésus (Mc. 14,

12-17).

Pierre et Jean s'étant rendus en ville, ils suivirent "un

homme portant une cruche d'eau". Entrés à sa suite

dans une habitation, ils demandèrent à réserver la salle du haut, "une grande pièce garnie de

coussins". Les apôtres y préparèrent le repas prévu pour le

soir-même.

La tradition chrétienne a gardé mémoire de cette

pièce,

appelée le Cénacle ou encore la "chambre haute". Elle se trouve sur

la colline de Sion, à quelques mètres au sud de la muraille actuelle de

la

ville et de la porte de Sion.

Cette pièce devait encore servir après la mort de Jésus, comme lieu de

réunion

et de refuge pour les apôtres et les premiers chrétiens. C'est là

qu'aurait eu

lieu une apparition de Jésus ressuscité, et c'est également là que se

déroula

la Pentecôte.

L'intérieur de la "chambre haute", ou Cénacle.

(FreeStockPhotos.com)

Au cours des

siècles suivants, la "chambre haute" fut démolie et reconstruite. Au

XIVème siècle on lui donna la forme d'une chapelle gothique à plan

carré, avec

une magnifique voûte en ogives. Aujourd'hui il en reste une belle pièce

carrée

au premier étage d'un bâtiment complexe. Le rez-de-chaussée est connu

pour

abriter un autre lieu saint traditionnel : le tombeau supposé du roi

David, qui

n'est en fait qu'un cénotaphe, ou mémorial.

L'arrestation à Gethsémané et le procès juif

Le repas terminé, Jésus et ses disciples

se rendirent dans un jardin appelé Gethsémané, sur le mont des Oliviers

situé à

l'est de la ville, de l'autre côté de la vallée du Cédron. Jésus passa

la nuit

sans dormir dans l'angoisse et la prière, redoutant le sort terrible

qui

l'attendait. Son arrestation eut lieu en fin de nuit dans ce même

jardin. Jésus

fut saisi par un groupe d'hommes armés qui firent irruption dans le

jardin,

sous l'ordre des prêtres juifs et guidés par l'apôtre Judas, qui servit

de

témoin pour identifier Jésus à coup sûr.

Sur cette colline est bâtie depuis 1924 une "église

de

toutes les nations", à la construction de laquelle de nombreux pays ont

participé. A l'intérieur de ce sanctuaire et devant l'autel est visible

un

large rocher plat sur lequel Jésus aurait prié et pleuré pendant les

longues

heures nocturnes.

A quelques mètres de là se trouve un autre

lieu-symbole de

la Passion : l'endroit supposé de l'arrestation. La tradition identifie

ce

point avec l'entrée d'une grotte, bien que les évangiles n'en fassent

pas état.

La vénération de cette caverne est attestée par saint Jérôme au VIème

siècle. Un

récit apocryphe de la Passion déclare que les moments les plus

angoissés de

Jésus ont été passés dans une caverne. En

1956, le site fut fouillé par les moines franciscains, qui y trouvèrent

des

fragments de mosaïque et d'autres vestiges remontant aux cinq premiers

siècles.

Parmi ceux-ci figuraient un pressoir à huile d'olive et une citerne. On

comprend mieux que les évangiles aient employé le nom de Gethsémané,

car il

signifie effectivement "pressoir à huile".

La grotte du jardin des

Oliviers,

où le Christ

aurait été arrêté

(christusrex.org).

Jésus fut d'abord conduit au domicile du

grand-prêtre

Caïphe, où le conseil des prêtres (Sanhédrin) s'était réuni. Ce conseil

religieux exerçait une autorité pour faire appliquer la loi juive. Il

déclara

que le prisonnier méritait la mort parce qu'il avait blasphémé.

Cependant le

clergé hébreu n'étant pas habilité à prononcer la peine capitale, Jésus

fut

présenté à l'autorité romaine qui seule décidait de la vie ou de la

mort.

Le tombeau de Caïphe

La sépulture de l’un des principaux

acteurs du procès fut découverte en 1990 dans un jardin public du sud

de la

ville. En effectuant des travaux de nivellement, des ouvriers

provoquèrent un

affaissement de terrain qui fit apparaître un vaste caveau funéraire

antique.

Le

service des antiquités d'Israël confia l'étude du site à l'archéologue

Zvi

Greenhut. Il s'agissait d'une sépulture juive du Ier siècle, de

conception

classique mais qui allait révéler un objet inattendu. Des douze

ossuaires

taillés qui renfermaient les restes de soixante-trois personnes, le

plus

richement décoré d'entre eux portait gravé sur un côté le nom de son

occupant :

« Joseph, fils de Caïphe ».

Les

ossuaires sont des sarcophages de petite taille dans lesquels les

ossements des

morts étaient regroupés plusieurs mois après leur première inhumation,

de

manière à libérer de la place dans les nécropoles pour les personnes

nouvellement décédées.

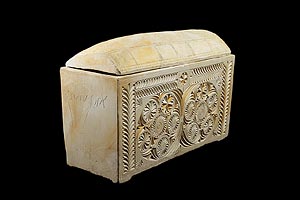

L'ossuaire

du grand-prêtre

Caïphe

(interbible.org). |

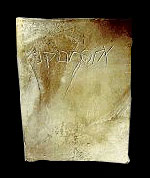

L'inscription

de l'ossuaire du

grand-prêtre Caïphe

(formerthings.com). |

Nous

savons grâce à Flavius Josèphe (Ant. Jud. 18, 2,2 ; 4,3) que

l'expression

« Joseph, fils de Caïphe » est précisément le nom complet du

grand-prêtre Caïphe qui selon les évangiles dirigea le procès juif

contre

Jésus. Cet ossuaire renfermait le corps d'un homme d'une soixantaine

d'années,

probablement l'un des responsables de la condamnation de Jésus.

Caïphe occupa le poste

de grand-prêtre du Temple entre l'an 18 et l'an 36. Il avait épousé la

fille

d'Anne, un autre chef d'un parti de prêtres. D'après les évangiles, il

justifia

le procès pendant une réunion secrète en déclarant qu'il « était préférable qu'un homme meure plutôt

que la nation toute entière ». C'est chez lui que Jésus fut

retenu

après son arrestation, et qui lui demanda s'il était le messie d'Israël.

Jésus

au prétoire : le procès romain

Le gouverneur

romain Ponce Pilate qui

siégeait dans le prétoire (le palais du prêteur), fut embarrassé par le

cas de

ce prisonnier qui lui semblait innocent. Apprenant que Jésus était

originaire

de Galilée, il le fit transférer vers le tétrarque de Galilée, Hérode

Antipas,

de passage à Jérusalem. Celui-ci ne voulut pas le condamner non plus et

renvoya

le prisonnier vers Pilate. Les prêtres et le peuple juif insistèrent

alors

lourdement auprès du romain pour que Jésus fût condamné à la croix. Ils

arguèrent du fait que Jésus s'était déclaré "roi des Juifs", alors

que le seul roi légitime était César. Pilate finit par céder sous la

pression

de la foule, et la sentence de mort par crucifixion fut prononcée. Il

rendit

son jugement depuis un tribunal séparé appelé Lithostratos,

c'est-à-dire "siège de pierre".

Une tradition

répandue identifie le prétoire à la forteresse Antonia, un bastion

militaire

qui se dressait à l'angle nord-ouest du mont du Temple. Ce terrain est

aujourd'hui occupé par le monastère des soeurs de Sion, ou couvent de l'Ecce homo, bâti au XIXème siècle sur

un site où subsistent des vestiges romains. Le sous-sol du couvent

contient un

lieu assimilé au Lithostratos, une

grande salle où subsiste aujourd'hui un dallage romain. Des graffiti

gravés sur

le sol figurent le "jeu du roi" que les légionnaires devaient pratiquer

pour s'occuper. On reconnaît le tracé de la lettre B qui pourrait être

l'initiale du mot Basileus (roi, en

grec). Au niveau le plus bas subsiste la "citerne de Strouthion", un

réservoir d'eau voûté qui alimentait probablement la garnison romaine.

Au

sous-sol toujours, une cellule de prison porte l'inscription grecque :

"Prison du Christ", où Jésus aurait été enfermé et maltraité.

Cependant rien de tout cela n'est attesté, car le prétoire pourrait

tout aussi

bien se trouver dans le palais d'Hérode le Grand implanté à l'ouest du

mont du

Temple.

La

salle de la forteresse Antonia,

lieu du procès de Jésus

(christusrex.org).

|

Graffiti

romains visibles sur le dallage

de la

forteresse

Antonia

(christusrex.org).

|

La stèle de Ponce Pilate

Des informations historiques

sur

le

gouverneur Ponce Pilate sont fournies par des auteurs anciens comme

Tacite,

Philon d'Alexandrie et Josèphe, ainsi que par quelques pièces de

monnaie émises

sous sa législature. L'existence de Pilate a également été confirmée en

1961,

par une stèle trouvée dans la ville de Césarée maritime, à

quatre-vingts

kilomètres à l'ouest de Jérusalem. Cette cité construite sur la

côte

méditerranéenne avait été bâtie par le roi Hérode le Grand au service

de

l'occupant romain. Lorsque les archéologues italiens fouillèrent

Césarée,

l'équipe du docteur Antonio Frova dégagea un ancien théâtre, au milieu

duquel

trônait une dalle de calcaire de réemploi portant l'inscription latine

suivante

: "Tiberieum, Pontius Pilatus,

Prefectus Iudea", c'est-à-dire : "A Tibère, Ponce Pilate, préfet

de Judée".

Il est intéressant de

remarquer que l'historien

Tacite donne

par erreur à Pilate le titre de procurateur. La présente inscription

"rétablit" Pilate dans sa fonction de préfet ; en effet le titre de

préfet disparut à la fin du premier siècle, remplacé par celui de

procurateur. Les

évangiles, quant à eux, emploient simplement le terme de gouverneur.

La stèle de Ponce Pilate,

découverte dans le théâtre de Césarée

(worshipexcellence.org).

Le

jour du dernier repas

Si le récit de la Passion de

Jésus de Nazareth est rapporté en détail, il donne en revanche assez

peu

d'informations permettant d'en connaître la date exacte. Les

historiens qui ont essayé de la calculer se

sont plongés dans de difficiles reconstitutions du calendrier. L'un

des problèmes rencontrés

concerne le déroulement de la semaine sainte qui précède la

condamnation, car

le calendrier recèle une contradiction : alors que les trois premiers

évangiles

font de la Cène un repas pascal (Mt. 26,17 ; Mc. 14,12 ; Lc. 22,7),

l'évangile

selon saint Jean place le dernier repas un ou plusieurs jours avant la

fête de

la Pâque (Jn. 13,1 ; Jn. 18,28).

D'autres

incohérences ont été relevées dans le récit. Habituellement, la

liturgie

chrétienne célèbre le dernier repas pascal de Jésus le jeudi saint, et

sa mort

le lendemain vendredi saint. Le problème tient au laps de temps écoulé

entre

son arrestation et son exécution, délai qui peut paraître bien court

pour un

déroulement complet du procès. En l'espace d'une nuit, Jésus aurait été

transféré chez l'ancien grand-prêtre, puis chez le nouveau, puis deux

fois au

prétoire où siégeait Pilate, et entretemps chez Hérode ... Il faut

aussi tenir

compte de certaines lois et pratiques juives qui figurent dans le

Talmud :

interdiction pour un tribunal de siéger la nuit, interdiction de

condamner à

mort un prisonnier en moins de vingt-quatre heures, et interdiction de

condamner à mort une veille de sabbat.

Prison supposée du Christ,

proche de la

forteresse Antonia

(christusrex.org).

Une

solution élégante a été proposée en 1959 par une spécialiste de

l'exégèse

biblique et chercheuse au CNRS, Annie Jaubert. Elle a publié une étude

remarquable qui permet de lever la contradiction tout en étalant

davantage dans

le temps le récit du procès. Son travail se fonde sur une information

déterminante fournie par les manuscrits de la mer Morte.

En

effet, les rouleaux de parchemin découverts à Qumran nous apprennent

l'existence

d'un deuxième calendrier hébreu utilisé au temps de Jésus. Les

incohérences

tombent si l'on suppose que les quatre évangélistes n'ont pas utilisé

le même

calendrier. Cette hypothèse met les quatre textes d'accord en proposant

que la

Cène se soit déroulée non pas le jeudi, mais le mardi. De ce fait, les

contradictions disparaissent, les délais sont respectés et le

déroulement

devient plausible.

La

thèse est en outre appuyée par des témoignages chrétiens très anciens,

comme la

Didachè des apôtres, un texte catéchétique du Ier ou du

IIème siècle

retrouvé en 1873 à Constantinople. Ce document semble indiquer qu'au

temps de

l'Eglise primitive la Cène était célébrée le mardi soir. Si Jésus prit

réellement son dernier repas pascal un mardi, il aurait donc passé deux

jours

en captivité.

Le résultat de ce travail a emporté de nombreux

suffrages chez les exégètes, y compris même au sein du Vatican.

Toutefois,

cette conclusion risque de perturber les habitudes de la pratique

chrétienne.

Faut-il pour autant remettre en question le calendrier liturgique

actuel de

Pâques ? Pas nécessairement : celui-ci a une vocation de célébration

plutôt que

de reproduction rigoureuse des faits.

Références :

[1] - J. Abela, E. Alliata, E.

Bermejo : "Christian Mount

Sion". Franciscan Cyberspot, march 24, 2005.

[2] - J. Abela : "The Garden

of Gethsemane - Kidron Valley part I". Franciscan Cyberspot,

January 6, 2002 (christusrex.org).

[3] - Bernard-Marie (fr.) : "Le

cinquième Evangile,

d'après les agrapha et quelques mystiques". Presses de

la

Renaissance, Paris 1998. Imprimatur 1997.

[4] - Terrien S. : "Les pays

bibliques". Deux Coqs

d'Or, Paris 1977.

[5] - "The

"Holy Prison". The area of the Antonia Fortress". Franciscan

Cyberspot, January 6, 2002 (christusrex.org).

[6] - F. Manns : "Les témoignages

archéologiques

liés à la vie de Jésus". Dossiers

d'archéologie n°249, déc. 1999.

[7] - J. Abela : "The meaning

of the Way of the Cross". Franciscan Cyberspot, January 6, 2002

(christusrex.org).

[8] - "Lithostrotos

- Citerne de Strouthion". Couvent de l'Ecce

Homo, 3 déc. 2008

(eccehomoconvent.org).

[9] - K.N. Schoville : "Top Ten

Archaeological Discoveries of the Twentieth Century Relating to the

Biblical World" (biblicalstudies.info).

|