|

L'histoire du roi Salomon

relatée dans la Bible contient l'épisode

fameux de sa rencontre avec la reine de Saba, une souveraine étrangère

qui avait

entendu parler de sa renommée et qui se déplaça pour connaître sa

sagesse

légendaire. Elle se rendit à Jérusalem "par la route de l'or et de

l'encens",

accompagnée d'une longue suite. Elle fut reçue avec les plus grands

honneurs

par le roi d'Israël, et fut témoin de ses richesses et de son prestige

intellectuel. L'ayant interrogé avec ses questions énigmatiques, elle

obtint

des réponses brillantes qui confirmèrent sa réputation de sagesse à un

point qui

dépassa ce que la reine avait auparavant entendu dire. De grandes

quantités de

présents furent échangés entre les souverains avant que la reine ne

reparte vers

son pays (1 R. 10, 1-13 ; 2 Chr. 9, 1-2).

De cet énigmatique

royaume de

Saba, la Bible ne dit rien sinon que la reine avait fait un long voyage

chargée

de denrées luxueuses : or, pierres précieuses et parfums. L'évangile

selon

saint Luc (11, 31) l'appelle "reine du Midi", impliquant qu'elle

venait du Sud. L'emplacement véritable de son royaume teinté d'exotisme

est

longtemps resté une énigme. Le nom de la souveraine elle-même demeure

inconnu,

même si plusieurs légendes tentent de combler ce vide, telle une

tradition

arabe qui la nomme Belqis.

Une hypothèse

longtemps défendue situe

le pays de Saba en Ethiopie, selon une tradition africaine locale

solidement établie. La littérature éthiopienne a brodé sur ce thème,

ajoutant

même que la rencontre des deux souverains aurait donné naissance à un

fils appelé

Ménélik. L'enfant serait devenu plus tard roi d'Ethiopie, son pays

pouvant dès

lors revendiquer une filiation avec le peuple hébreu. Quoique rien de

tout cela

n'apparaisse dans la Bible, cette version alimente le fonds culturel

éthiopien

depuis des siècles.

Une autre piste de

recherche qui

s'est avérée plus proche du récit de l'Ecriture est celle du sud de la

péninsule arabique. Cette région, le Yémen actuel, est longtemps restée

isolée

du monde occidental. Elle fut explorée en 1843 par le voyageur français

Thomas

Joseph Arnaud, premier Européen à pénétrer dans l'ancienne capitale du

Yémen,

Marib [1]. Il

en revint chargé de copies qu'il avait faites de dizaines

d'inscriptions

anciennes trouvées sur place. Par la suite le Français Joseph Halévy et

l'autrichien

Eduard Glaser lui succédèrent et parcoururent l'ancienne cité au péril

de leur

vie, le pays étant interdit d'accès aux Occidentaux. Ils rapportèrent

de

nouvelles copies et empreintes de documents écrits.

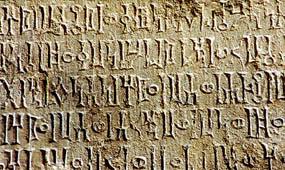

Ecriture

alphabétique du pays yémenite

Ecriture

alphabétique du pays yémenite

(helga.com ; © 1998 Helga Tawil).

L'écriture yéménite

antique était

totalement inconnue et la signification des textes reproduits demeurait

obscure.

Elle le resta jusqu'à ce que vers 1870 le mystère de son déchiffrement

fut percé,

grâce au travail de plusieurs savants et notamment des Allemands

Gesenius, Rödiger

et Osiander [2]. La traduction des copies

de documents fut effectuée et permit d'esquisser l'histoire de ce pays

depuis

les temps les plus anciens.

Ainsi sortirent de

l'oubli les

noms de quatre royaumes antiques qui se partageaient la péninsule

méridionale :

Minéa, Kataban, Hadramaout et ... Sheba. Le lien fut immédiatement

établi entre

Sheba et le royaume biblique de Saba, qui avait donc bel et bien eu une

réalité

historique [3][4][5]. La

tradition des Ecritures était vérifiée, mais aucune information

n'émergea quant

au personnage d'une reine qui aurait rencontré un roi d'Israël.

Carte du

Yemen, où se situait

l'ancien royaume de

Saba

(longpassages.org).

|

Les ruines

de Marib

(ftiyemen.com).

|

Les

explorations et les fouilles effectuées au Yemen ont néanmoins permis

de redécouvrir

le patrimoine de ce pays. Plusieurs missions archéologiques furent

organisées

au XXème siècle dans des conditions encore périlleuses, dues aux

risques

d'attaques venant des tribus nomades. En 1951, une expédition dirigée

par l'archéologue

américain Wendell Phillips entama des fouilles à Marib, mais fut

contrainte

d'abandonner précipitamment le terrain à la suite d'un incident avec

les

bédouins. Le site fut abandonné au pillage, et les fouilles

clandestines

alimentèrent le marché noir, détruisant peu à peu le patrimoine

archéologique du

Yemen. En 1998 cependant, le gouvernement yémenite s'en inquiéta et

invita la

Fondation Américaine pour l'Etude de l'Homme, présidée par Merylin

Phillips

Hodgson (la sœur de Wendell Phillips) à reprendre les fouilles

interrompues sur

le site de la capitale du royaume de Saba [6]. Les

recherches n'en sont encore qu'à leurs débuts tant la tâche est immense.

Ruines du

temple de Haram Belqis

(al-bab.com

; © Yemen Explorer Tours).

|

Une citerne

au royaume de Saba

(longpassages.org).

|

Sur une

colline perdue en plein désert, l'ancienne cité de Marib se présente

comme un étonnant

groupe d'habitations à étages, en partie ruinées et aux silhouettes

fantomatiques. Dans l'Antiquité la ville était entourée d'une muraille

puissante

digne de son statut de capitale. Si l'on s'éloigne de quatre kilomètres

vers le

sud-est de la ville, on rencontre également les ruines d'un temple

vieux de

3000 ans : le Mahram Belqis. Ce sanctuaire est repérable de loin par un

alignement de piliers carrés que complètent les fondations d'un

bâtiment

imposant et une vaste enceinte de forme ovale.

La région

de Marib se caractérise par un autre ouvrage remarquable. Sur le cours

du

fleuve Adhanat, les anciens Sabéens avaient bâti un barrage monumental

qui devait

permettre une irrigation intensive des terres et favoriser une

production agricole

abondante. La culture des épices permit à Marib d'atteindre un haut

niveau de

prospérité économique, les échanges commerciaux se faisant par la

"route

des épices" qui longeait les côtes arabes méridionales depuis l'Inde

jusqu'au

nord du Proche-Orient. Marib alimentait un trafic incessant de

caravanes chargées

de matières précieuses.

Vue aérienne du temple

de

Mahram Belqis

(redicecreations.com).

La documentation

actuellement disponible a permis de reconstituer les grandes lignes de

l'histoire

de Saba. L'existence d'un "royaume de Sabum" est mentionnée vers 2500

av. J.-C. dans une inscription de l'un des premiers rois sumériens

d'Ur, Arad-Nannar,

mais son identification avec l'Etat de Saba est discutée [7][8].

Celui-ci

n'est attesté de façon certaine qu'au VIIIème siècle av. J.-C., soit

deux cents

ans après Salomon. L'Etat de Saba apparaît en effet dans des

inscriptions assyriennes

en 733 av. J.-C., lorsque le roi sabéen paye un tribut au puissant roi

Téglat-Phalasar.

Peu de temps après, vers 689, le royaume de Saba prit le contrôle de

ses

proches voisins, sous la conduite du roi Karib'il Watar qui fonda le

premier

Etat yéménite unifié avec Marib comme capitale.

Quarante-cinq

rois ont régné sur les Etats du Yémen antique. La puissance de Saba

déclina

autour du VIème siècle avant notre ère lorsque la route des épices

changea

d'itinéraire, provoquant le déclin et l'abandon de Marib. A la même

époque, les

principautés rivales d'Hadramaout et de Qataban imposèrent à leur tour

leur suprématie

sur l'Arabie du Sud. L'empire romain ne parvint pas à s'implanter dans

la

péninsule. Après de brèves tentatives de retour en force, le royaume de

Saba

disparut progressivement entre le IIIème et le VIème siècles de notre

ère.

Restes de l'ancien

barrage de Marib

(26sep.net).

Le lien

avec l'Ancien Testament est peu documenté. L'existence d'une reine de

Saba contemporaine

de Salomon n'a pas laissé de traces archéologiques connues, d'autant

que les témoignages relatifs à un royaume de Saba déjà constitué au

Xème siècle sont rares. Néanmoins

la ville de Marib était probablement déjà en place à cette époque, le

début de

l'occupation du temple du Mahram Belqis se plaçant entre 1200 et 550

av. J.-C.

d'après les fouilles.

En 2010, l'épigraphiste

français André Lemaire publia une étude concernant une plaque de bronze

sabéenne,

gravée d'un texte qui rend compte d'un voyage commercial entre l'Arabie

du sud

et les "villes de Juda". Signé d'un messager du roi sabéen Yada il

Bayin, elle mentionnait une expédition importante vers "Dedan, Gaza et

les

villes de Juda". Lemaire fait remonter cet objet aux alentours de l'an

600

av. J.-C. [9]. Le

fait que des relations commerciales judéo-sabéennes étaient déjà

établies à

cette date permet d'envisager l'existence de contacts plus anciens. Le

paysage

économique du célèbre voyage de la reine de Saba en pays israélite ne

relève peut-être

pas entièrement du mythe.

Références :

[1]- J. Donnett : "Archaeology. Quest for

a

Queen". Frontline, Vol. 19, Iss. 3, Feb. 02 - 15, 2002

(frontlineonnet.com).

[2] - "Sabaeans". The 1911

Classic

Encyclopaedia (1911encyclopedia.org).

[3] - W. Keller : "La

Bible arrachée aux sables". Famot, Genève 1975.

[4] - M. Arbach : "Une

reine en Arabie du Sud ?" Chroniques yéménites, 12 / 2004

(cy.revues.org).

[5] - "Yémen, au pays de

la reine de Saba" (imarabe.org).

[6] - A. Wark : "Arabian

desert surrenders Queen of Sheba's secrets". University of Calgary, sept. 2000

(ucalgary.ca).

[7] - H. Yahya : "Les

nations disparues", ch. 7, Le peuple de Saba et l'inondation d'Arim

(nationsdisparues.com).

[8] - M. Arbach : "La

situation politique du Jawf au Ier millénaire avant J.-C.". Chroniques

yéménites, 11 / 2003 (cy.revues.org).

[9] - A; Leamire : "Solomon &

Sheba, Inc." Biblical Archaeology Review Jan/Feb

2010, Vol 36 No 1, pp. 54-59 ; 82.

|

|