| Accueil |

Thèmes |

A

propos |

Contact |

Liens |

Rechercher |

|

|

Vie

quotidienne, cultes et démographie |

|

|

La période monarchique de l’histoire des anciens Israélites, d’après les textes, est une longue saga dans laquelle les rois et les guerres se succèdent et fournissent la trame du récit. Mais si l’on ne considère que ses aspects chronologiques et événementiels, l’approche risque d’être incomplète car il manque le vécu des populations au quotidien. Comment la vie concrète des habitants d’Israël et de Juda était-elle organisée ? Quelles étaient leurs habitudes et leurs préoccupations ? Sous quelle forme les cultes religieux étaient-ils pratiqués ? Il est temps de marquer ici une pause, afin de s’intéresser au vécu journalier du peuple hébreu.

Il est vrai que la

recherche archéologique s’est longtemps concentrée sur les vestiges

spectaculaires, murs, palais et oeuvres d’art, qui furent exhumés dans

les

villes antiques où l’histoire politique et événementielle était

inscrite. Mais la

profession a également pris conscience du fait que ces résultats

reflétaient davantage

la vie des élites que celle de l’ensemble de la population. Dès lors,

elle s’intéresse

maintenant à l’évolution démographique et au mode de vie du peuple

hébreu au

quotidien. Ainsi, des prospections de surface et des fouilles ont été

récemment

organisées, pas tant dans les cités antiques que sur le grand espace

rural, dans

le but de reconstituer ce que devait être l’ancienne société israélite.

L’homogénéité de l’habitat

Les fouilles réalisées dans quelques sites archéologiques en milieu rural ont contribué à enrichir nos connaissances sur la culture matérielle des premiers villages israélites. Un tableau relativement précis de leur mode de vie peut maintenant être brossé. La forme d’habitation omniprésente est la « maison à quatre pièces » ou « à piliers et cour intérieure », très répandue à l’âge du fer. Bâtie en grosses pierres brutes, la demeure typique occupe un périmètre rectangulaire fermé délimitant une surface de cinquante à deux cents mètres carrés. Son espace intérieur comprend une première partie qui se divise en trois grandes salles longitudinales, séparées par deux alignements de piliers. C’est là que se trouvaient les réserves de nourriture, le coin cuisine et parfois un compartiment pour les animaux domestiques. La partie du fond, souvent divisée en pièces plus réduites, abrite les logements, l’ensemble étant parfois surmonté d’un étage et d’une terrasse.

Ce type de bâtisse paraît

bien adapté à la vie d’une famille rurale. Certains chercheurs ont vu

dans son plan

un héritage des anciennes tentes de nomades, sa disposition pouvant en

effet évoquer

celle d’une tente bédouine dont les mâts de support en bois seraient

remplacés

par des piliers de pierre. A l’échelle d’un village, ces habitations

étaient parfois

accolées entre elles comme à Izbet Sartah pour former un mur d'enceinte

commun.

Ce plan a été associé à un système de défense rudimentaire, ou bien à

celui

d’un enclos dans lequel les troupeaux étaient gardés. Le plus souvent

cependant, l’agencement des sites étudiés ne suit pas de plan

d’ensemble spécifique.

Disposition des

habitations à Izbet Sartah Le mobilier retrouvé témoigne lui aussi d’un mode de vie simple et rustique. Les outils les plus fréquemment rencontrés sont des lames de faucilles, des mortiers et des meules de pierre. Le régime alimentaire se lit dans les détritus domestiques, d’où émergent des os d’animaux dont la viande a été consommée. Les chèvres, les moutons et les boeufs entrent couramment dans le menu, qui se distingue par l’absence de porc. Les restes d’animaux indiquent par ailleurs lesquels ont été abattus jeunes pour la consommation de leur viande, et lesquels ont été laissés en vie pour leur production de laine, de lait ou pour leur emploi dans les labours. Quant aux végétaux, les traces de la flore retrouvée indiquent une agriculture et une nourriture à base de plantes méditerranéennes : blé, orge, olives, raisin, figues, lentilles. Un bel exemple de pressoir à huile d’olive, aujourd’hui présenté à Hazor, a été reconstitué à partir d’éléments trouvés sur place.

Pressoir à huile trouvé

à Hazor

La

poterie n’est pas décorée et consiste essentiellement en récipients

utilisés

pour la cuisson et l’entreposage. De nombreuses jarres géantes, hautes

d’un ou

deux mètres et aujourd’hui appelées pithos,

semblent avoir servi à conserver de grandes quantités d’eau. Nous le

savons car

à partir du Xe siècle av. J.-C., les pithos

disparaissent alors qu’apparaissent des citernes souterraines, creusées

à-même

la roche et imperméabilisées par un enduit à la chaux.

L’économie agricole a

laissé des témoignages archéologiques parfois surprenants. A Izbet

Sartah, un

ancien village implanté au Nord-Ouest de Jérusalem et fouillé par Moshe

Kochavi

et Israël Finkelstein, un bâtiment à quatre pièces fut trouvé, entouré

d’une série

de silos à grains creusés dans la roche. Dans ces silos aux parois

recouvertes

de moellons subsistaient encore de grandes quantités de céréales

brûlées. Manifestement,

Izbet Sartah a été détruit par un formidable incendie qui a réduit en

cendres

des dizaines de tonnes de céréales. L’un de ces silos a également livré

un

fragment de céramique sur lequel un alphabet primitif était inscrit. Ce

village,

qui fut occupé entre le XIIIe et le Xe siècle, était-il hébreu ou

cananéen ?

Dans quelles circonstances fut-il incendié ? L’interprétation du

site demeure

une question ouverte.

Dans les villes, des citadins aisés

Comme on le voit, les conditions de vie dans les campagnes étaient fondées sur une économie de subsistance. De son côté, la population des villes a parfois laissé de beaux témoignages archéologiques. La question centrale du ravitaillement y est perceptible à une tout autre échelle, puisque des travaux de creusement d’immenses réservoirs y furent réalisés. Dans la grande citadelle de Mégiddo, un impressionnant silo à céréales muni d’un escalier en colimaçon subsiste au centre de la ville. A Hatzor et à Beer-Shéba, de profondes citernes souterraines sont encore accessibles par des puits d’accès vertigineux parcourus par d’interminables escaliers. C’est naturellement dans les villes que résidaient les membres de la haute société hébraïque. A Jérusalem, le mode de vie et les croyances des plus riches citadins ont été magnifiquement illustrés par la découverte d'un véritable trésor, faite en 1979 par l’équipe du docteur israélien Gabriel Barkay, archéologue à l’université de Tel-Aviv. Elle s’est produite sur un terrain appelé Ketef Hinnom, implanté au Sud-Ouest de la cité historique sur un versant de la petite vallée de Hinnom ou de la Géhenne.

La

vallee de Hinnom

(allaboutjerusalem.com).

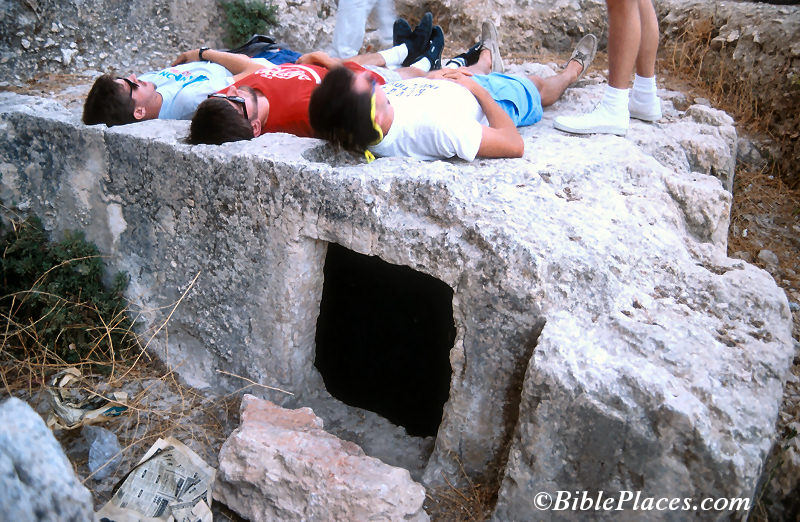

Le site comprenait une nécropole antique dont les nombreuses tombes creusées dans la roche étaient vides depuis longtemps. Regroupées majoritairement dans des caves, quelques-unes de ces tombes étaient exposées à l'air libre. Lors d'une fouille préliminaire, un jeune participant brisa par mégarde la paroi latérale d’un ancien banc funéraire, révélant l’entrée d'une cavité inconnue.

Cet espace contenait, mélangée à de la poussière et à des ossements en désordre, une extraordinaire collection d'objets antiques particulièrement précieux. Plus d'un millier de pièces de joaillerie et d'orfèvrerie étaient mêlés à divers objets d’usage courant : pierres semi-précieuses, perles, bagues, pendentifs et boucles d’oreilles en or et en argent côtoyaient vaisselle d’argile, aiguière de verre coloré, amphore grecque, sceau d’argile et lampes à huile. L'ensemble remontait à peu près au VIIe siècle av. J.-C. et représentait une valeur jamais égalée dans des fouilles faites à Jérusalem.

Pièces de joaillerie mises au jour à Ketef Hinnom (members.bib-arch.org).

Mais l'intérêt majeur de cette découverte résidait dans celle de deux éléments du lot, à première vue insignifiants mais qui se révélèrent d’une importance cruciale pour les études bibliques. Il s’agissait de deux minuscules feuillets d'argent enroulés sur eux-mêmes, et qui semblaient porter des signes d'écriture finement gravés. Trois ans et d'infinies précautions furent nécessaires aux spécialistes israéliens pour les déplier en laboratoire. Puis les signes paléo-hébraïques altérés qu’elles portaient furent déchiffrés avec difficulté par la paléographe israélienne Ada Yardeni. C’étaient de courts versets abrégés de la Bible hébraïque issus du livre des Nombres (6, 24-25) : « Que Yahweh te bénisse et te garde » et « Que Yahweh fasse pour toi rayonner sa face et t’accorde sa grâce ».

Les deux

rouleaux d'argent

de Ketef Hinnom (members.bib-arch.org).

Les deux feuillets

d'argent étaient vraisemblablement des amulettes, dont l’âge

respectable faisait

d’eux les plus anciens exemplaires connus d'extraits de textes

bibliques. Ainsi, le matériel exhumé à Ketef Hinnom révélait d'une part

qu'à cette époque

le niveau de vie à Jérusalem était relativement élevé, et d'autre part

qu’au

VIIe siècle av. J.-C. certains versets de l'Ancien Testament avaient

déjà pris

corps.

La diversité des cultes

Sur

l’ensemble du territoire d’Israël et de Juda, les pratiques religieuses

des

habitants ont laissé des traces peu nombreuses, mais fort instructives.

Par

exemple, le sanctuaire païen de Tel Dan, fondé par le roi schismatique

Jéroboam

et déjà décrit plus haut, illustre une résistance politique au

monothéisme. Une

autre belle découverte a été faite sur une colline proche de Dothan, en

Samarie, par un jeune soldat israélien. Alors qu’il se reposait à son

sommet, il

aperçut dans le sol caillouteux deux petits cercles sombres qui

émergeaient de

la poussière, semblables à des yeux qui paraissaient le regarder.

S’étant mis à

creuser, il déterra une belle statuette de bronze longue de dix-huit

centimètres et qui représentait un jeune taureau. L’objet était

parfaitement

conservé et possédait des orbites vides faisant saillie et qui avaient

dû contenir

des yeux rapportés. Alerté, l’archéologue Amihaï Mazar vint étudier le

site et

y fit de brèves fouilles. Il

découvrit tout autour un muret de forme ovale, qui entourait un sol

pavé sur

lequel se dressait une grande pierre non taillée. D’autres artéfacts

mineurs et

quelques céramiques typiques du XIIe siècle av. J.-C. furent également

exhumés.

Figurine

de taureau

L’interprétation la

plus pertinente du site était celle d’un sanctuaire primitif de plein

air, de

construction cananéenne ou hébraïque. Les restes de l’habitat antique

qui

entouraient la colline firent pencher le chercheur vers l’hypothèse

hébraïque. La

figurine représentait vraisemblablement une divinité, l’image du

taureau étant

souvent associée aux dieux païens y compris dans la Bible. Si le site

était

israélite, l’objet pouvait avoir servi à un culte idolâtre qu’il

arrivait au

peuple de Dieu de pratiquer malgré son interdiction formelle. Israélite

ou non,

le « site du taureau » matérialise une pratique religieuse

ayant eu

cours en Canaan au début de l’âge du fer.

L’un des plus intéressants des rares sites cultuels paléo-hébreux se trouve à Tel Arad, au milieu d’une ville antique implantée dans le sud du pays. Au sommet d’une colline occupée par une vieille cité cananéenne, subsistent les murs d’une forteresse hébraïque qui remonte à l’époque de la royauté en Juda. Intégré à la forteresse, un temple y fut découvert en 1965 par l’archéologue israélien Yohanan Aharoni. La cour d’entrée du sanctuaire contenait un grand autel de forme cubique, large de deux mètres de côté et sur lequel était posée une dalle de silex inclinée. C’est sans doute là que les animaux étaient sacrifiés. Une seconde pièce, transversale, était munie de bancs de plâtre. Elle s’ouvrait sur une niche surélevée, dans laquelle se dressaient deux petites tables à encens finement sculptées ainsi que deux stèles. Parmi quelques artéfacts exhumés, des tessons de poterie portaient des noms connus de prêtres bibliques : Pashhour, Merémoth et les fils de Qorah (1 Chr. 9, 12 ; Esd. 8, 33 ; Ex. 6, 24 ; Nb. 26, 11).

Ce sanctuaire constitué de trois parties évoquait l’agencement du Temple de Jérusalem : une entrée, un lieu saint et un saint des saints. Il était apparemment dédié à deux divinités qui ne sont pas identifiées. Chose curieuse, les fouilles montrèrent que le bâtiment n’avait finalement pas été démoli, mais volontairement enterré sous un remblai qui avait réhaussé le niveau du sol. Aharoni associa l’abandon du temple d’Arad aux réformes des rois Ezéchias et Josias, qui interdirent les sanctuaires provinciaux au VIIIe siècle av. J.-C.

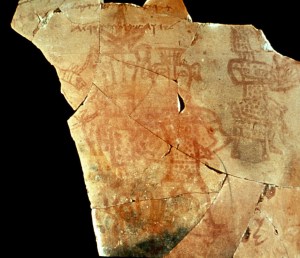

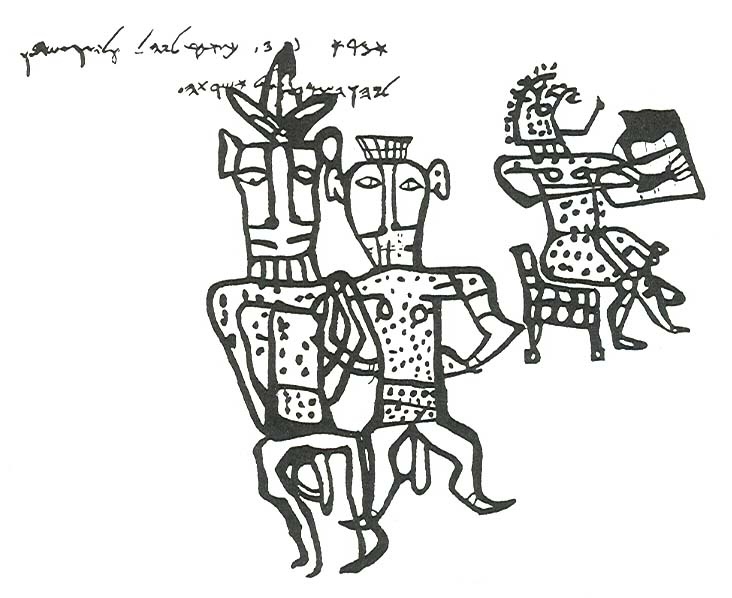

La pluralité des croyances

religieuses, tant dénoncée par les prophètes bibliques, s’est maintenue

parallèlement

à la tradition monothéiste. On le constate de manière explicite à

Kuntillet

‘Ajrud, une forteresse implantée sur une colline désertique du Nord-Est

de la

péninsule du Sinaï, et fouillée en 1975 par le docteur Ze'ev Meshel, de

l'université de Tel-Aviv. Les

ruines de ses deux bâtiments recelaient des dizaines de graffiti, qui

exprimaient en

hébreu des prières adressées à plusieurs divinités. La surprise vint de

la découverte

de deux inscriptions tracées sur de grandes jarres, et qui invoquaient

littéralement

« Yahweh et son Ashéra ». Sous l’une d’elles étaient

représentés deux

personnages évoquant le dieu Bès égyptien, le tout étant daté du IXe ou

du

VIIIe siècle avant notre ère.

Pourquoi

le dieu des Hébreux était-il associé à une déesse cananéenne ?

Même si le

mot « ashéra » peut

éventuellement désigner

un objet cultuel ou un symbole, Kuntillet

‘Ajrud illustre la persistance de la diversité des cultes dans le

royaume de

Juda.

L’évolution démographique

Les grands programmes de prospections archéologiques de surface, qui commencèrent à la fin des années 1960, mobilisèrent entre autres les équipes de Yohanan Aharoni et d’Adam Zertal. De la Samarie au Nord à Juda au Sud, les résultats de ces campagnes ont été résumés dans un intéressant article d’Avraham Faust qui décrit le peuplement du pays hébreu à l’âge du fer. Il est maintenant possible d’esquisser un schéma d’ensemble de l’évolution de la population, dès les premiers temps de la présence israélite en Canaan. Comme on l’a vu plus haut, les zones rurales, en particulier la région des collines de l’Est du pays, ont d’abord connu une explosion démographique au XIIe siècle av. J.-C., alors qu’elles étaient pratiquement désertes auparavant. La population des collines a pu atteindre quarante-cinq mille habitants. L’étude de ces traces indique qu’il s’agit d’une culture différente, mais plus rudimentaire, que celle de Canaan qui la précède. Détail remarquable, certains indices - notamment l’évolution de la poterie – montrent les signes d’un mouvement migratoire de la nouvelle population de l’Est vers l’Ouest, c’est-à-dire de la vallée du Jourdain vers la Méditerranée. Ceux qui croient en la réalité historique de l’Exode expliqueront facilement ce phénomène par l’arrivée des Hébreux entrés en Canaan par la Transjordanie. Répartition géographique Curieusement, on constate qu’ensuite, au Xe siècle avant notre ère, le paysage rural s’est presque totalement vidé de ses habitants. Au même moment, les villes se développaient et leur population augmentait. Or, d’après la chronologie biblique conventionnelle, cet exode rural massif semble contemporain de l’apparition de la monarchie unifiée en Israël. En serait-il une conséquence ? Faust explique ce phénomène par l’attractivité des villes, mieux défendues par l’action organisatrice de la nouvelle structure politique. Les siècles suivants virent le mouvement s’inverser à nouveau : une réoccupation progressive des montagnes se produisit, au IXe siècle pour les territoires du Nord et au VIIIe pour la zone sud, soit un retour vers les campagnes qui correspond à l’époque de la monarchie divisée. C’est en Juda, au VIIe siècle av. J.-C., que la densité d’occupation est la plus forte : sa population fait un saut pour atteindre les cent vingt mille âmes. Ce pic démographique a été attribué à la disparition du royaume du Nord, susceptible d’avoir provoqué un exode de réfugiés israélites vers le Sud. Les caractéristiques de cette seconde vague de peuplement rural, à partir du IXe siècle, diffèrent quelque peu de celles de la première. Les nouveaux villages s’implantent en des lieux différents de ceux qui avaient été abandonnés. Les habitations sont toujours bâties sur le plan des maisons à quatre pièces ; mais les zones habitées s’entourent de murs de clôture, les terres se cultivent en terrasses et les lieux d’entreposage se partagent. La vie s’organise davantage en communautés agricoles et les fermes se développent.

L’ensemble de ces

données révèle donc l’apparition au Proche-Orient, à partir du XIIe

siècle av.

J.-C., d’un peuple nouveau qui se nomme Israélite, dont la provenance

n’est pas

clairement établie, mais qui s’implante durablement et forme une nation

gouvernée par une monarchie.

Références : [1] - M. Richelle : « La Bible et l’archéologie ». Excelsis & Edifac, Charols 2011, pp. 36-40. [2] - A. Zertal : « Naissance d’une nation. L’autel du mont Ebal et l’émergence d’Israël ». Ed. Ministère multilingue, Longueil (Québec), Canada 2015, pp. 249-262. [3] - G. Barkay : "The riches of Ketef Hinnom". Biblical Archaeology Review, Jul/Aug Sep/Oct 2009, 22-28, 30-33, 35, 122-126. [4] - G. Barkay, M.J. Lundberg, A.G. Vaughn, B. Zuckerman, K. Zuckerman : “The Challenges of Ketef Hinnom: Using Advanced Technologies to Reclaim the Earliest Biblical Texts an their Context“. Near Eastern Archaeology, Vol. 66, No. 4 (Dec. 2003), pp. 162-171. (truthmagazine.com). [5] - Amihai Mazar : “The "Bull Site": An Iron Age I Open Cult Place”. Bulletin of the American Schools of Oriental Research No. 247 (Summer, 1982), pp. 27-42. [6] - Meshel, Ze'ev : "Kuntillet ‘Ajrud". Expedition Magazine 20.4 (July 1978): n. pag. Expedition Magazine. Penn Museum, July 1978 Web. 02 Jan 2017. http://www.penn.museum/sites/expedition/?p=4373. [7] - H. Shanks : “The Persisting Uncertainties of Kuntillet ‘Ajrud”. Biblical Archaeology Review, Nov/Dec 2012. [8] - A. Faust : “Chronological and spatial changes in the rural settlement sector of ancient Israel during the iron age : an overview”. Revue Biblique 2015 - T. 122-2 (pp. 247-267). [9] - I. Finkelstein et N. Silberman : "La Bible dévoilée". Folio Histoire, Gallimard, Paris 2006, p. 179. [10] - A. Zertal : « Naissance d’une nation. L’autel du mont Ebal et l’émergence d’Israël ». Ed. Ministère multilingue, Longueil (Québec), Canada 2015, pp. 204-218. |