|

La

situation politique de la Terre sainte au début de l'époque romaine est

décrite

par les auteurs de l'Antiquité, en particulier l'historien Flavius

Josèphe

(37-100).

Le

royaume israélite indépendant qu'avaient reconstitué les rois-prêtres

hasmonéens au IIe siècle av. J.-C. ne résista pas aux ambitions de

l’empire

romain. En 63 av. J.-C., le général Pompée, qui venait de conquérir la

Syrie,

fut appelé comme arbitre par les deux princes hasmonéens Aristobule II

et

Hyrcan II pour désigner celui qui accèderait au trône. Pompée se

prononça pour

Hyrcan II, mais en profita pour s'emparer de Jérusalem avec l’aide de

ses

légions. Le nouvel occupant partagea le territoire israélite en trois

parties,

confiant la Judée et la Galilée à Hyrcan II et rattachant la Samarie à

la

province romaine de Syrie.

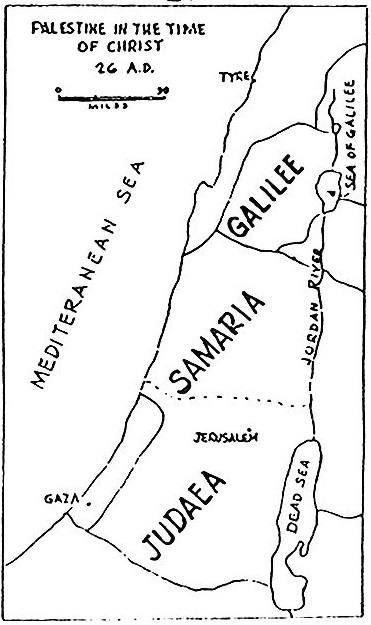

Trois grandes zones

géographiques divisaient désormais le pays des Hébreux. Au Sud, la

Judée

désignait l'ancien royaume de Juda, entre la mer Morte et la

Méditerranée. Au

Nord, la Galilée s’étendait sur la région située à l'Ouest du lac de

Tibériade.

Entre les deux s'insérait la Samarie, qui correspondait plus ou moins à

l'ancien royaume schismatique d'Israël.

La

Terre sainte à l'époque romaine

(answering-islam.org).

Après

la défaite de Pompée devant Jules César, l'un des ministres de Hyrcan

II, un

prince édomite nommé Antipater, obtint la royauté au profit de son fils

Hérode.

En 40 avant J.-C, le futur Hérode le Grand se rendit à Rome où il fut

nommé roi

de Judée par Antoine et Octave.

De

retour en Judée, Hérode eut un rival à combattre, le roi hasmonéen

Antigone II,

fils d’Aristobule II. Avec l'appui des troupes romaines, il réussit à

le

repousser et à prendre le contrôle de la plupart des territoires que lui octroyait le pouvoir romain.

Son

sceptre réunissait un vaste domaine qui s'étendait de l'Edom, au Sud de

la mer

Morte, jusqu'à la Galilée, en couvrant la Judée et la Samarie. A cet

ensemble

s'ajoutaient d'autres régions situées à l'Est du Jourdain : la

Pérée au

Nord-Est de la mer Morte, et plusieurs territoires de Syrie au-delà du

lac de

Galilée. Israël n’avait jamais connu un royaume aussi étendu depuis

l’époque de

David.

Etendue

du royaume d'Hérode le Grand

(jewishvirtuallibrary.org).

Hérode

qui n'était pourtant pas juif mais édomite, voyait sa légitimité

contestée.

Cette situation semble expliquer sa crainte maladive des complots et la

politique

sanguinaire qu'il mena, faisant assassiner tous les suspects présumés

jusque

dans sa propre famille. Sa première épouse et trois de ses fils

perdirent leur

vie à cause de son caractère suspicieux.

Ces

crimes n'empêchèrent pas Hérode d'être par ailleurs un bâtisseur

ambitieux, qui

entreprit et réalisa un programme de travaux proprement gigantesques.

L'oeuvre

architecturale d'Hérode le Grand est impressionnante. Sa volonté fut

d'abord de

reconstruire une ancienne ligne de défense hasmonéenne implantée de

part et

d'autre du Jourdain. Il fit ainsi élever des forteresses imposantes

comme

celles de Massada sur la rive ouest de la mer Morte, Machéronte en

Transjordanie, l'Hérodion au Sud de Bethléem et Antonia en plein coeur

de

Jérusalem. L'intérieur de ces places fortes fut aménagé en palais

somptueux mis

à la disposition de la famille royale.

Le roi Hérode

le Grand

(israelandstuff.com).

A

côté de ces ouvrages de défense, Hérode entreprit la construction de

villes

nouvelles dotées de bâtiments monumentaux. Sur la côte méditerranéenne,

il

fonda Césarée Maritime en l'honneur des empereurs romains. La nouvelle

cité fut

dotée d'un hippodrome, d'un théâtre, d'un amphithéâtre, d'un port

artificiel,

d'un temple et d'un palais en avancée sur la mer. La ville devint

rapidement

une cité commerciale de premier plan, et servirait plus tard de lieu de

résidence principale aux gouverneurs romains.

Hérode

bâtit également la ville de Sébaste (nom qui signifie

« Auguste » en

grec) sur l'ancienne cité de Samarie. Construite selon le modèle

gréco-romain, cette

cité vit s'élever un temple païen à la place de l'ancien palais

d'Achab, roi

d'Israël. Enfin, il fit construire en un lieu nommé Panium

proche du mont Hermon et des sources du Jourdain, un

magnifique temple romain en marbre blanc.

Mais

le chantier le plus important fut sans doute la reconstruction du

Second Temple

de Jérusalem, qui remplaçait celui de Salomon. Les nouvelles dimensions

de l’édifice

et les moyens employés pour le réaliser furent colossaux. Terminé

seulement

après sa mort, le Temple d’Hérode fut au service du culte juif et

accueillit

d'innombrables pélerins au moment des fêtes juives.

Hérode décéda

vraisemblablement en l'an 4 avant J.-C. Il laissait derrière lui des

édifices

monumentaux et le souvenir d'un roi cruel et mégalomane, très jaloux de

son

autorité mais en même temps fidèle à Rome et respectueux des traditions

juives.

Sa politique religieuse ambiguë soutenait à la fois les cultes païens

et le

monothéisme israélite.

Le Temple d’Hérode le Grand

L’oeuvre

majeure d’Hérode le bâtisseur est sans doute la reconstruction du grand

et

unique sanctuaire de Jérusalem. Le Premier Temple du roi Salomon avait

été

abattu par les Babyloniens en 587 av. J.-C., et un second fut construit

à sa

place après le retour de l’exil en 516 av. J.-C. Hérode entreprit de

restaurer

et d’agrandir ce Second Temple à partir de l'an 19 avant notre ère.

Implanté

comme le précédent sur l’actuelle esplanade des mosquées, il fut achevé

en une

quarantaine d'années.

Les informations dont

nous disposons sur ce monument proviennent essentiellement des écrits

de

Flavius Josèphe [1] et de la Mishna rabbinique.

Sa reconstruction nécessita des travaux encore

plus conséquents que pour le premier. L'esplanade fut pratiquement

doublée de

surface, ce qui nécessita le creusement de la colline rocheuse au Nord

et

l'agrandissement du remblai au Sud. La nouvelle cour fut entourée d'un

mur de

soutènement cylopéen qui la maintenait sur quatre côtés. L'esplanade se

divisait en plusieurs zones, d'abord le « parvis des

gentils »,

c'est-à-dire des païens, puis une zone accessible aux seuls Juifs,

elle-même

compartimentée en parvis réservés aux hommes, aux femmes et aux

prêtres. C'est

dans ce dernier périmètre qu'était bâti le Temple proprement dit.

Maquette

du Second Temple au musée d'Israël

(fr.wikipedia.org).

Les

architectes s’inspirèrent

plus ou moins fidèlement de l'ouvrage de Salomon. Plus grand que le

premier

avec ses cinquante mètres de haut, cinquante mètres de long, cinquante

mètres

de large en façade et trente-cinq à l'arrière, il était également

subdivisé

intérieurement en trois salles : porche, lieu saint et lieu très

saint. Ce

dernier était séparé du précédent non plus par une porte mais par un

rideau, et

n'était plus occupé par l'Arche d'Alliance qui avait depuis longtemps

disparu.

La

vaste cour extérieure communiquait avec le reste de la ville par huit

portes.

Celles du Sud-Ouest donnaient sur des escaliers d'accès supportés par

des

arches dont les extrémités sont encore visibles aujourd'hui, l'arche de

Wilson

et l'arche de Robinson. La partie sud-est du remblai est encore

soutenue

aujourd'hui par un réseau caché de piliers et d'arches souterrains, qui

forment

une vaste salle portant l'appellation impropre d' « écuries de

Salomon ».

Vestige de l'Arche de Robinson,

ayant supporté un escalier d'accès

au Temple

(mc-rall.de).

De

ce Second Temple relevé par Hérode, il ne reste rien aujourd'hui si ce

n’est une

portion de son mur de soutènement, le fameux « mur des

Lamentations »

ou Kotel. Visible de l'extérieur par sa face sud-ouest, c’est devant

lui que les

Juifs du monde entier viennent se recueillir. Ce vestige symbolique est

un lieu

de première importance pour la communauté juive actuelle.

Le Mur des Lamentations,

seul

vestige actuel du second Temple

(ebibleteacher.com)

Les recherches

contemporaines menées par les archéologues israéliens se sont

concentrées autour

du mur de soutènement de l'esplanade des mosquées. Des fouilles furent

conduites

au Sud du mont du Temple à partir de 1968 par le professeur Benjamin

Mazar, de

l'Université hébraïque de Jérusalem. Elles ont permis de dégager des

vestiges

d’époque romaine, des ruelles pavées et entourées de boutiques

couvertes, des

restes d'habitations et un large escalier d'accès à la face sud du mont

du

Temple. Quelques éléments exhumés à cette occasion semblent provenir du

Temple

d'Hérode. Ainsi une grande pierre taillée en angle et portant une

courte

inscription signifiant « ... à la place des trompettes »

fut-elle

identifiée à la pierre d'angle du parapet d'où un prêtre venait

rituellement

sonner de la trompe. Un autre bloc porte également une inscription

gravée en

grec interdisant l'entrée du sanctuaire aux non-juifs. Il s'agit sans

doute

d'une portion du parapet qui séparait la cour des gentils des

différents parvis [2].

Pierre

gravée datant du Second Temple

(theosophical.wordpress.com).

Un

tunnel permet aujourd'hui de longer la base du mur occidental, depuis

le Kotel

jusqu'à l'extrémité nord de l'enceinte. Il a été creusé à la demande du

rabbin

Meir Yehuda Guetz afin d'explorer les fondations enfouies du mur de

soubassement. Ce travail a permis de constater que la maçonnerie était

entièrement hérodienne, et laisse songeur quant à l'ampleur des moyens

employés. Les blocs taillés sont des monolithes géants, polis avec soin

et

reliés entre eux par des attaches métalliques. Le plus volumineux de

ces blocs

cyclopéens ne mesure pas moins de treize mètres de long ! Ce gigantisme

dans la

méthode de construction est à la hauteur des ambitions hérodiennes.

Un bloc cyclopéen

appartenant aux fondations

de l'ancienne

muraille extérieure

(mc-rall.de).

Le tombeau d'Hérode

Parmi les autres constructions

du mégalomane roi Hérode Ier, le palais de l’Hérodion s’éleva sur une

colline

artificielle au sein de laquelle sa sépulture fut également aménagée.

Ce palais

est décrit par l'historien Flavius Josèphe, qui relate également la

mort et les

funérailles du monarque qui se déroulèrent au pied de la colline de

l’Hérodion.

Le

site de l'Hérodion est identifié depuis le XIXe siècle, près de

Bethléem, à une

douzaine de kilomètres au sud de Jérusalem. Il fut fouillé dès les

années 1960

par les moines franciscains dirigés par le père Virgilio Corbo, puis à

partir

de 1972 par l'équipe israélienne du professeur Ehoud Netzer, de

l'université

hébraïque de Jérusalem. Ce dernier espérait réaliser un vieux

rêve :

retrouver la tombe d’hérode le Grand.

La colline de

l'Hérodion a la forme d'un cône tronqué, au sommet duquel subsistent

les ruines

d'une imposante forteresse circulaire renfermant un somptueux palais.

Au pied

de la colline, un immense complexe architectural était implanté,

également

hérodien, complété par de vastes jardins et une longue allée. Ces

vestiges ont

été longuement fouillés, à l'exception de la tombe royale dont

l'emplacement

restait inconnu.

La

recherche de la sépulture d'Hérode fut une longue quête qui demeura

longtemps

infructueuse. Les archéologues commencèrent par fouiller l'extrémité de

l'allée

majestueuse aménagée au pied de la colline, mais cette voie ne menait à

aucune

sépulture.

La colline

de l'Hérodion

(bibliatheologica.blogspot.com). |

Les

fouilles de l'Hérodion

(mfa.gov.il). |

Ehoud

Netzer fit fouiller partout, dans la plaine et au sommet de l'Hérodion,

employant des techniques modernes comme celle des sondages

géophysiques.

Ceux-ci permirent effectivement de déceler l'existence d'une cavité

souterraine, mais on n'en trouva jamais l'accès et elle fut finalement

délaissée.

En

2007, les fouilles étant toujours sans résultat, on se mit à prospecter

également sur les flancs de la colline. C'est alors qu'à proximité d'un

large

escalier

qui gravissait la pente, son équipe commença à trouver des

fragments

éparpillés de pierre ocre finement sculptés. Peu à peu apparurent les

débris

dispersés d'un volumineux sarcophage de calcaire rose, décoré de

magnifiques

rosaces. Bien qu'il fût exempt de toute inscription, la qualité et le

soin

apportés à ce cercueil incitèrent Netzer à l'attribuer au roi Hérode de

Judée.

Autour

de la sépulture furent encore trouvés les fragments de deux autres

sarcophages

plus sobres, ainsi que les pierres d'un monument en ruines. On esquissa

alors

un plan d'ensemble du tombeau. C'était un mausolée haut de vingt

mètres, qui

avait contenu trois chambres superposées, chacune ayant dû abriter l'un

des

trois cercueils.

En l'absence de toute

inscription ou ossement, les deux autres sarcophages furent attribués à

des

membres de la famille d'Hérode. Bien qu'elle ait été retrouvée en

miettes, la

découverte de cette tombe avait résolu une énigme vieille de plus de

trente

ans.

Ehoud

Netzer et

un fragment du sarcophage

(decouvertes-archeologiques-en-images.blogspot.com). |

Reconstitution

du sarcophage

(foxnews.com). |

Mais

la colline de l'Hérodion n'avait pas fini de révéler ses secrets. De

l'autre

côté de l'escalier, un autre ouvrage inattendu fut exhumé, rien de

moins qu'un

amphithéâtre de quatre cent cinquante places orienté vers la plaine.

Apparut

alors la partie la plus magnifique de tout le site : la loge

royale qui

trônait à son sommet, et dont les parois intérieures étaient

recouvertes de

splendides fresques polychromes. De fausses fenêtres peintes en

trompe-l'œil

s'ouvraient fictivement sur des paysages imaginaires et fabuleux,

représentant

des mers et des îles, des plantes et animaux, des navires et des

personnages.

Même s'il n'y a pas de

preuve absolue, tous ces aménagements traduisent la volonté d'un

commanditaire

richissime que l’on peut raisonnablement identifier au roi Hérode Ier.

Si tel

est le cas, ce site montre que l'un des plus cruels monarques de

l'Antiquité a

fait preuve d'un goût artistique raffiné [3].

C'est

peu de temps avant sa mort que naquit le fondateur d'un nouveau courant

religieux, un Galiléen nommé Jésus.

Fresque de l'Hérodion

(news.nationalgeographic.com)

Références :

[1] - F.

Josèphe, "Antiquités Judaïques, 15" et

"Guerre des Juifs, 5".

[2] - A.

Altabé : "Le Beth Hamikdach, Temple de

Jérusalem" (www1.alliancefr.com).

[3] - E.

Netzer : "In Search of Herod's tomb", Biblical Archaeology

Review, january/february 2011, vol. 37 No 1,

pp. 36-48;70.

|

|